歴代の山南王とは ―王をどのように見るのか―

最終更新日:2025.10.28

はじめに

令和5年9月28日に閉幕したエントランス展示『尚巴志王統の系譜』では多くの方々に観覧していただきました。展示期間中に展示解説会を計4回行いましたが、多くの質問を賜りました。今回はその中でも山南王についての質問がありましたので、触れていきたいと思います。1.山南王とは

そもそも山南王とは何ぞや、と思う方は多くいらっしゃると思います。今を遡ること約650年前に沖縄本島は3つの国に分かれていました。その中で沖縄本島南部を勢力下とした国が「琉球国山南」で、その運営最高責任者が山南王になります。1385年に承察度と呼ばれる人物が中国・明朝より「琉球国山南王」の印綬を下賜されたことにより、「琉球国山南」が正式な国名となりました。と同時にこの印綬を受け取った承察度が同国の王として中国・明朝の皇帝から認識されたことになります。

その後の1404年に中国・明朝の皇帝から国王に認定されるための冊封と呼ばれる儀礼を経て国王として国際的に認められることになります。これは琉球国山南に限らず、同中山、同山北も同じ手続きを踏んで国王が踏襲されていくことになります。

2.山南王は2代なのか、3代なのか、5代なのか

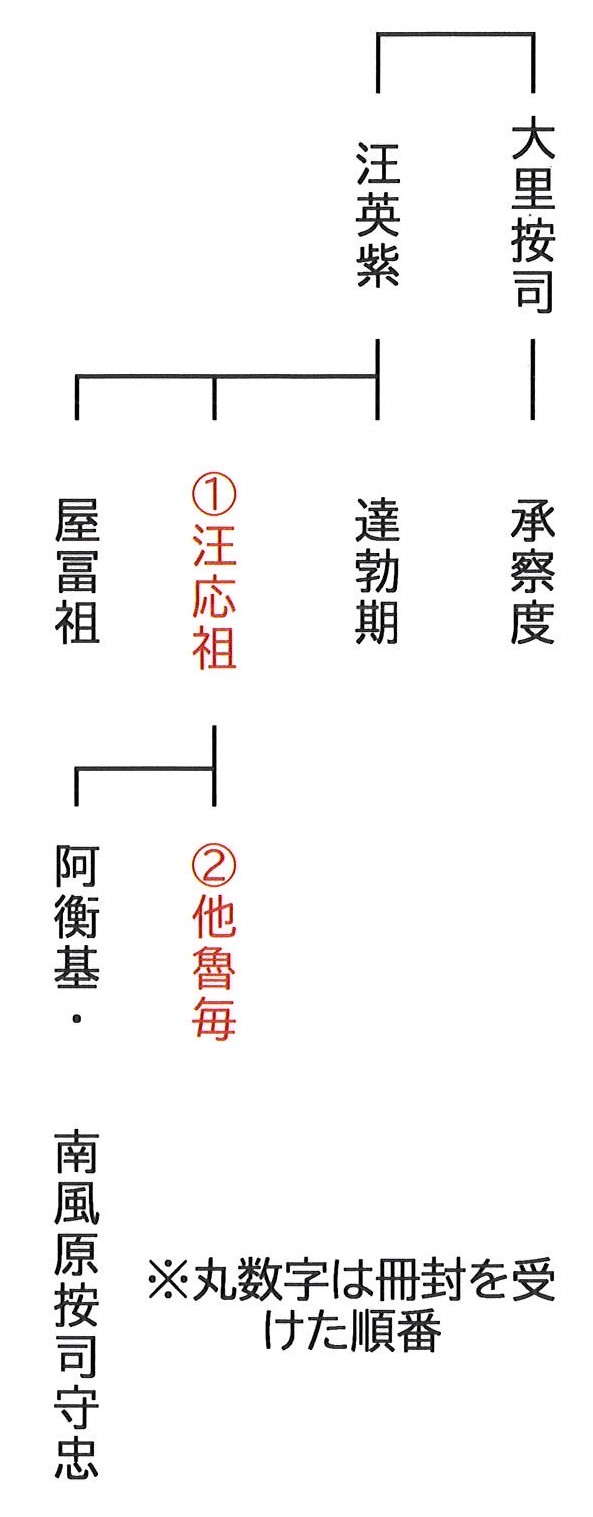

山南王で冊封を受けたのは汪応祖と他魯毎の2名なので、国際的に認められた琉球の国王はこの二人という捉え方になります。但し、山南が明朝へ朝貢を始めたのは1380年で、その時期の沖縄本島南部の統治者は承察度となります。冊封される以前ではありますが、明朝へ朝貢したことで国として認識されることになります。よって、対外的に国として認められてはないものの、国として対外的にアピールしたことになります。そして最終的に「琉球国山南王」の印綬をもらい受けた統治者を国王とするのであれば、承察度を加えた3名を国王として見ることができます。

別図 山南王系図

更に後世編纂された『中山世譜』などの史料では山南の統治者として承察度が存在していたものの、実権は叔父とされる汪英紫が掌握していたこと、汪応祖が兄の達勃期によって殺されて、実権が移ったとされています。このことから山南の実権は承察度、汪英紫、汪応祖、達勃期、他魯毎と移行したことから、実質的な沖縄本島南部の統治者という意味では山南王は5代続いたと見ることができます。

3.国王をどう見るのか

「国王」と一言で言っても、その捉え方次第で2代であったり3代であったりと変わってくるので、話は単純ではありません。つまるところ対外的に国の統治者として認識された場合は3代、国際的な立場で国の統治者として認定された場合は2代、実質的な統治者として見た場合は5代にわたって国王が続いたことになります。このような複雑な状況が出てくる背景については琉球がこれから国を形作っていくための準備期間であったと言うことができます。更に言うと国王としての位置付けを固めていく段階であり、国際的な手続きや国内統治の問題などが絡み合ったことから複雑な状況が生まれ出るに至ったと言えます。つまり琉球に国が形成されていく中で紆余曲折を経ていることを山南の状況から見出すことができます。

4.山南を複雑にさせる更なる理由

山南の実質的な統治者についてはその拠点が各々で異なっていることも最後に触れておきたいと思います。汪英紫は現在の南城市に所在する島添大里グスク(写真1)を根拠地にしたとされています。そして、山南の最後の王である他魯毎は糸満市にある南山グスク(写真2)を根拠地としています。根拠地が異なるのは1402年に思紹、尚巴志父子により島添大里グスクが落とされたことが『中山世鑑』などに記されており、このことから南山グスクに山南の根拠地が移ったとも考えられています。

写真1 島添大里グスク

写真2 南山グスク

しかし、島添大里グスクから南山グスクへ根拠地が変わった詳細な理由が分かっていないため、両グスクの関係性についても未だ明確となっていません。加えて『中山世鑑』には思紹と尚巴志が1402年に島添大里グスクを落としたことにより、山南が滅亡したとしていることから、輪をかけて山南の状況をややこしくしています。

このように山南の状況説明に時間を要することから、質問される方も理解するのに忍耐が必要となってきます。よって、時間に余裕の無い方は山南に対する質問はなるべく控えていただくことを推奨いたします。

◎おすすめの展覧会情報

9月28日をもって閉幕した当館エントランス展示『尚巴志王統の系譜』ですが、場所を変えて八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館にて11月18日から開催されることになりました。詳しい内容については以下になりますので、気になる方は是非ご観覧ください。①『国の礎となった尚巴志王統の残像を探る―王統の系譜―in八重瀬』

②開催期間:2025年11月18日(火)~12月21日(日)

③開館時間:午前9時から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)

④休館日:毎週月曜日

⑤観覧料 大人200円 小人100円(常設展示観覧込み)

⑥主催館のHP:http://www.fureai-cloud.jp/_view/yaese-museum

主催:八重瀬町教育委員会

共催:沖縄県立博物館友の会、沖縄県立博物館・美術館、沖縄美ら島財団

おすすめのフィールドツアー

フィールドツアー 冨里・當山集落を訪ねる内容

1458年に3人の王位継承者が隠れ逃れた先は首里から遠く離れた玉城冨里、當山でした。尚泰久王の子息でもある3人の王子達はなぜ王位継承権を捨てて、首里から逃亡することになったのか。そして、なぜ逃れた最終地が冨里・當山であったのか。これらの謎に迫る3王子にゆかりの史跡を訪ね歩きます。

①開催日時:2025年12月7日(日)13:00~16:30

②講師:山本正昭(沖縄県立博物館・美術館 主任学芸員)

③参加定員:20名

④対象:小学3年生~(小学生以下は要保護者)

⑤参加費:無料

⑥申込み方法:電話または来館での事前申し込み(総合案内)

⑦申込み期間:11月14日~20日にかけて事前申し込み(098-941-8200)

⑧関連URL:http://okimu.jp/event/1757898743/

主任学芸員 山本正昭