【祝 重要文化財指定】琉球家譜について

最終更新日:2025.10.02

令和7年3月21日、沖縄県が所有する文化財「琉球家譜」・「琉球家譜関係文書」が、国の文化審議会において重要文化財へ指定するよう答申がなされました。

そして、この度、令和7年9月26日付けの官報告示が出され、沖縄県所有の「琉球家譜」・「琉球家譜関係文書」が正式に重要文化財へ指定されました。今回指定となった沖縄県所有分は、琉球家譜が25冊、家譜関係文書は10冊・一帖、系図箱二合になります。これは、当館にとって大変明るいニュースとなります。

今回指定となった「琉球家譜」とは、首里王府による家臣団の把握の一環として作成されたものです。それは、最終的に家譜を持つことができる「士」(「系持」)、持たないものを「百姓」(「無系」)と区分することにつながりました。すなわち、身分制に直結したのです。

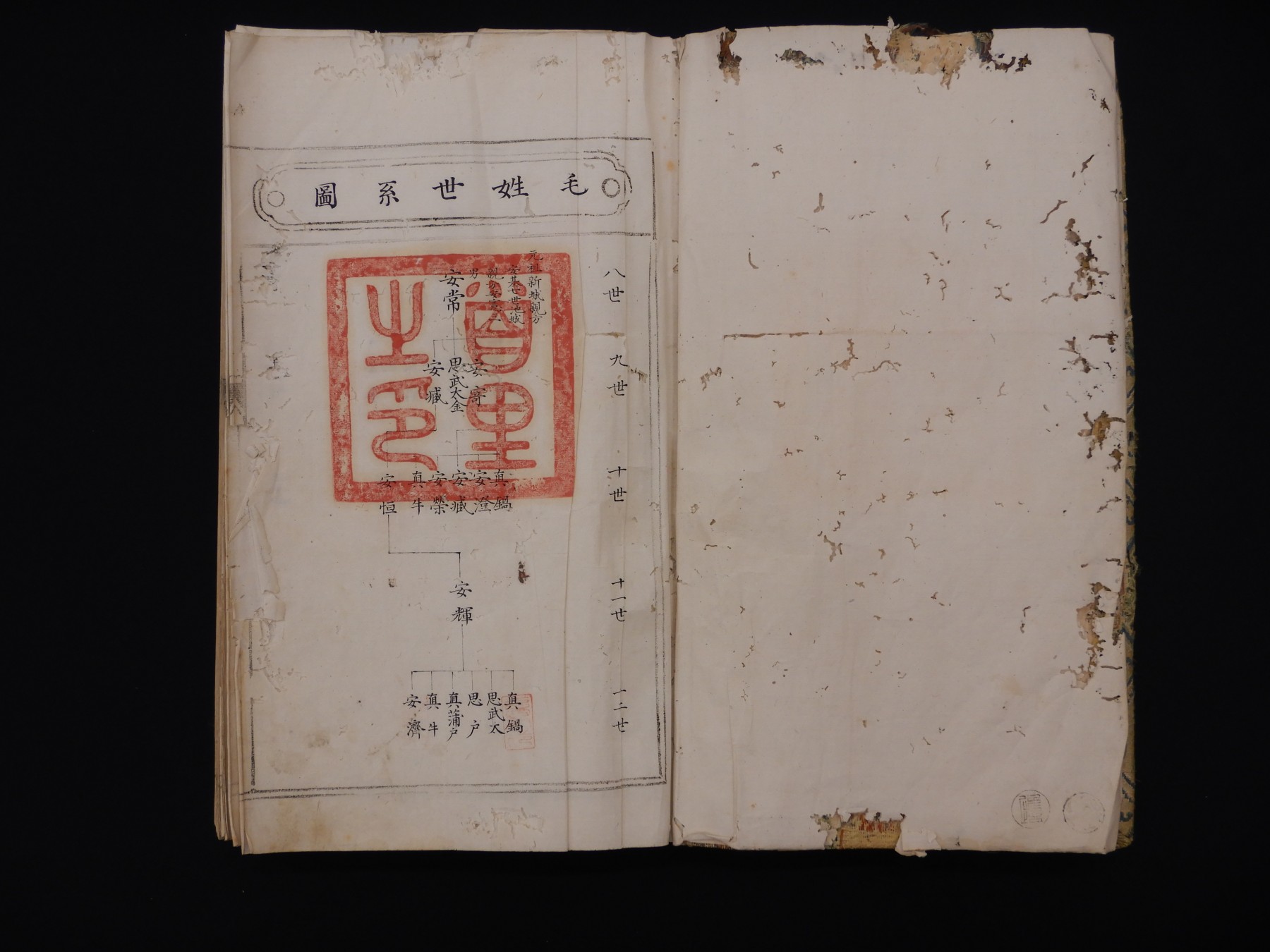

首里王府による家譜編纂令は、康煕28(1689)年に行われました。それは系図座という部署が設置され、家譜の編纂・管理を行うようになったためです。また、士身分である各々の家は家譜の編纂が命じられました。門中単位に氏名が設けられ、その氏ごとに名乗りが決められました。

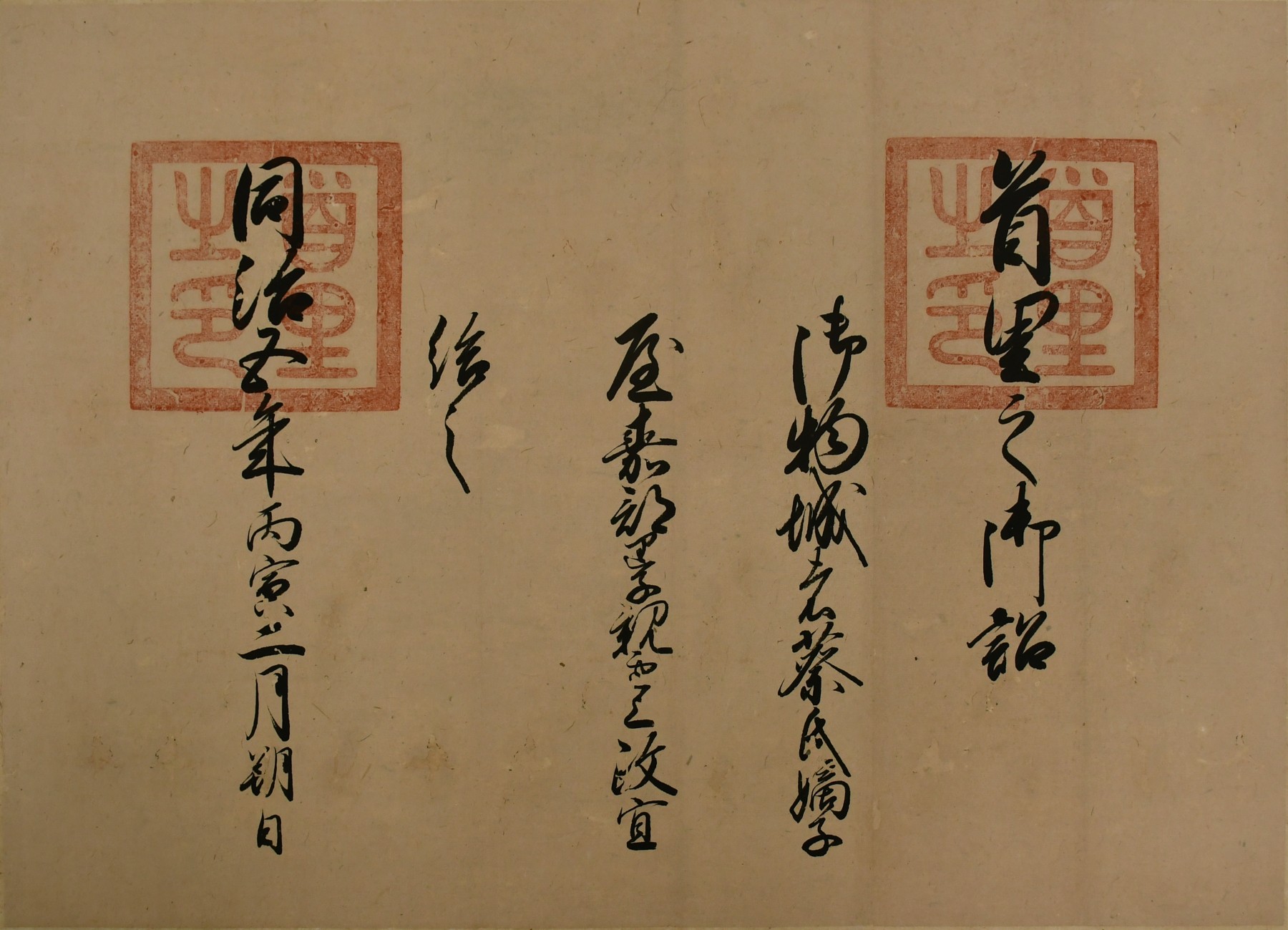

この編集令の際に、家譜は2部作成され、1部は首里城内の系図座に保管、もう1部は各家に「首里之印」を押し頒賜しました。これは、首里王府の認定を示すものであり、このことによって、公文書としての性格を持つことになりました。さらに、家譜は5年に1度、追加編集(「仕次」)が行われ、内容の更新を行いました。その際には、役職の任命文書などの証拠書類が必要となり、私的なことは一切記載をすることができませんでした。

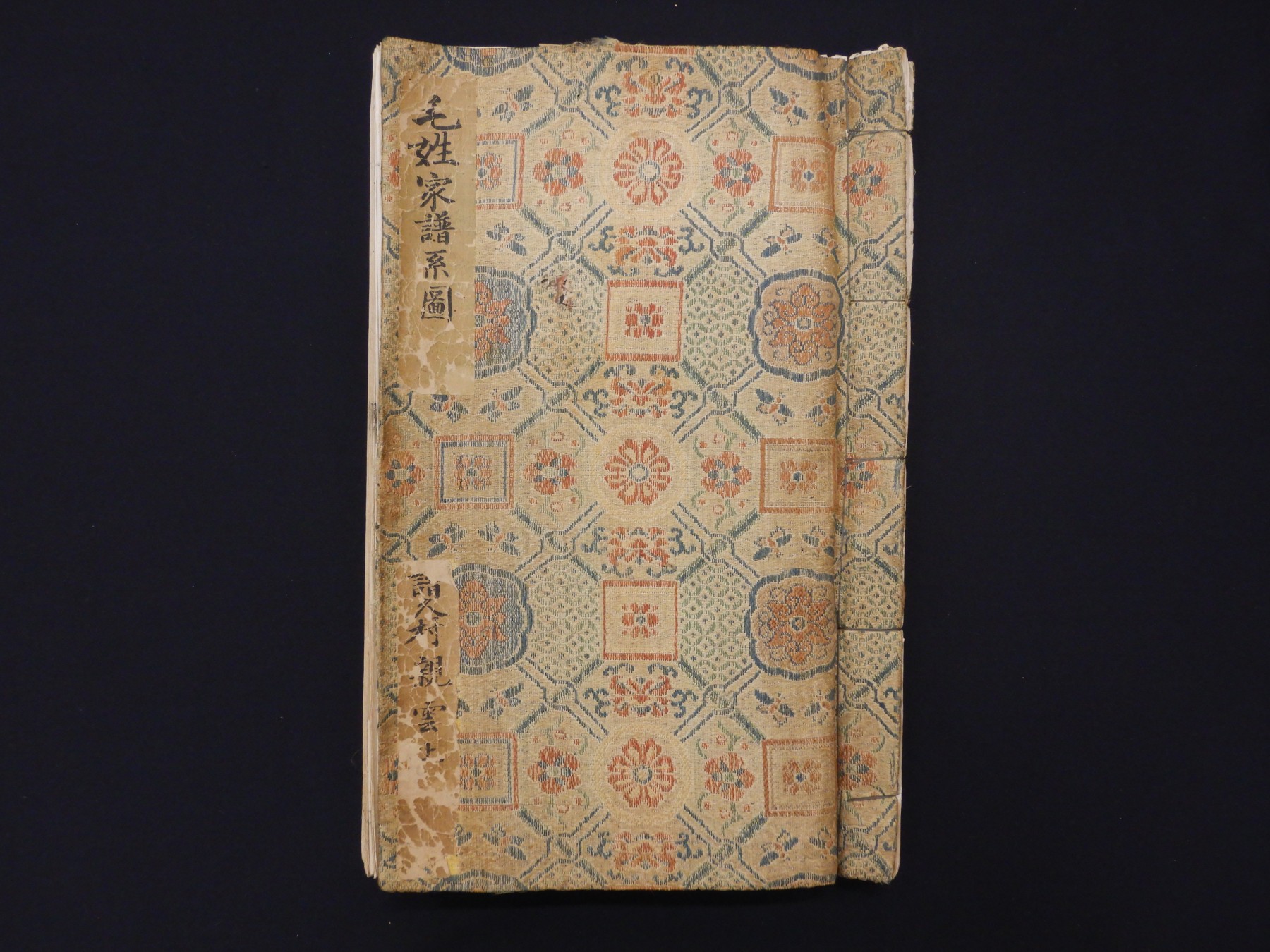

図1 「毛姓家譜 譜久村家」(表紙)

図2 「毛姓家譜 譜久村家」(世系図)

例えば、初めて家譜を作成するときに必要な下書きである「組立」、家譜の追加編集を行う際に提出される「仕次」、子どもが生まれたときに役所へ提出する「生子証文」、成人年齢に達したときに王府へ提出する「片髪結願書」、国王が諸士へ与えた書類である「琉球国王朱印状」などです。

図3 琉球国王朱印状(蔡姓安良城家)

このような過程で成立した琉球家譜は、記録性と信頼性の高い公文書となりました。そこには、単なる家系図や家の歴史書ではなく、首里王府の組織や行政、王国の身分制度を垣間見ることができる大変重要な史料です。

今回の重要文化財指定を記念して、来年の1月には当館常設展示室の歴史部門展示室で当館所蔵の琉球家譜と家譜関係文書を中心に特集展示を行う予定です。

詳細等は後日お知らせします。是非、今後の続報をお待ちください。

【情報求む!!!】

琉球家譜や家譜関係文書は、琉球王国時代を考える上で、大変重要な資料です。ぜひ、お家で保管されている方はそのまま大切に保管していただき、もし取り扱いに困っている方(寄贈を考えている方)がいらっしゃいましたら、ぜひ当館へご連絡頂けますと幸いです。(当館学芸員 大城直也)

学芸員 大城直也