慶良間諸島の東にある廃村遺跡③―前島集落跡には何が残っているのか―

最終更新日:2025.03.20

1.藪に覆われた集落跡へ入ってみると

写真1 学問の神の前にある鳥居

現在は前島に人が住んでおらず出入りする人が少ないため、集落があった場所は草木に覆われています。現在では集落跡へ入るのに躊躇しますが、海岸縁に白い鳥居が立っているのを見ることができそこから中へ入っていくことができます(写真1)。この鳥居の奥には拝所「学問の神」の祠があり、更に奥へ進むと渡嘉敷小学校前島分校跡へと至ります。学校跡敷地内には鉄筋コンクリートの建物を見ることができ、その前にはかつての校庭と思われる広場があります(写真2)。

写真2 前島分校跡地(左の薮内に校舎建物が残る)

この渡嘉敷小学校前島分校跡は前島集落跡の北端にあり、それより北側には家屋が無かったようで、緩斜面地が広がり段々畑の跡や拝所が残っています。かつての前島集落は前島分校跡から南側約250mにわたる平地を居住地としていました。

2.集落の北に位置する拝所

渡嘉敷小学校前島分校跡のすぐ南には「マンガモー」と呼ばれる森がありその中にコンクリート造りの建物があります。この建物は「殿内」と呼ばれ、現在も元島民により管理されている拝所となっています(写真3)。

写真3 殿内

かつては種取り祭やウマチーといった祭事が神女によって行われた場所であり、その東隣に「前殿内」と呼ばれるノロの屋敷跡を見られることから、集落にとってかなり重要な拝所であったと言えます(写真4)。この殿内は「神社」とも呼ばれていたそうで建物前にはコンクリート造りの鳥居を見ることができます。

写真4 前殿内(左に殿内)

この場所から南に前島集落跡の居住区が展開し、石積みを持った屋敷の区画を見ることができます。すでに触れたように東西方向に4筋、南北方向に4筋にそれぞれ道が配置され、ブロック状の屋敷区画となっています。この屋敷区画内にはフール(豚小屋)や母屋跡、浴室跡、そして屋敷神の小さな祠を見ることができます(写真5)。

写真5 屋敷内にある屋敷神の祠

そして、これらブロック状の屋敷区画の南端には「チェーソー」と呼ばれていた聖域がありその中に「カニマン加那志」と「世の親加那志」と呼ばれる拝所が今も残っています。

写真3 殿内

かつては種取り祭やウマチーといった祭事が神女によって行われた場所であり、その東隣に「前殿内」と呼ばれるノロの屋敷跡を見られることから、集落にとってかなり重要な拝所であったと言えます(写真4)。この殿内は「神社」とも呼ばれていたそうで建物前にはコンクリート造りの鳥居を見ることができます。

写真4 前殿内(左に殿内)

この場所から南に前島集落跡の居住区が展開し、石積みを持った屋敷の区画を見ることができます。すでに触れたように東西方向に4筋、南北方向に4筋にそれぞれ道が配置され、ブロック状の屋敷区画となっています。この屋敷区画内にはフール(豚小屋)や母屋跡、浴室跡、そして屋敷神の小さな祠を見ることができます(写真5)。

写真5 屋敷内にある屋敷神の祠

そして、これらブロック状の屋敷区画の南端には「チェーソー」と呼ばれていた聖域がありその中に「カニマン加那志」と「世の親加那志」と呼ばれる拝所が今も残っています。

3.集落の南に位置する拝所

前島集落跡の南端に位置している「カニマン加那志」(写真6)は前島のノロであったメーモーシーという人物が祀られています。

写真6 カニマン加那志

このメーモーシーという人物は首里城落成式の式典で執り行った儀礼を立派に勤め上げたという言い伝えがあります。首里城落成式の儀礼後に式典に参加していた大和からの役人がメーモーシーの手を引いたことにより彼女は穢れが付いたとして、前島に帰島した直後にフールの穴を通ってから海に身を投げたとされています。身を投げたメーモーシーの遺体が流れ着いた場所がカニマン加那志近くの海岸であったことから、集落の人々はこの場所をメーモーシーの墓としました。以来、集落の人々とってメーモーシーを祀る聖地となって今に至っています。そして、その北隣にある「世の親加那志」はメーモーシーの父であるユーヌウヤ加那志と母とされるフクロウヤ加那志の墓とされている拝所になります(写真7)。

写真7 世の親加那志

メーモーシーの両親が死後、娘が葬られているカニマン加那志の隣に葬ってもらうように遺言したことから、現在見るような2つの拝所が並ぶ形となりました。カニマン加那志よりも世の親加那志が少し上に位置しているのは親子の関係を示していると考えられています(写真8)。

写真8 左側が世の親加那志、右側がカニマン加那志

写真6 カニマン加那志

このメーモーシーという人物は首里城落成式の式典で執り行った儀礼を立派に勤め上げたという言い伝えがあります。首里城落成式の儀礼後に式典に参加していた大和からの役人がメーモーシーの手を引いたことにより彼女は穢れが付いたとして、前島に帰島した直後にフールの穴を通ってから海に身を投げたとされています。身を投げたメーモーシーの遺体が流れ着いた場所がカニマン加那志近くの海岸であったことから、集落の人々はこの場所をメーモーシーの墓としました。以来、集落の人々とってメーモーシーを祀る聖地となって今に至っています。そして、その北隣にある「世の親加那志」はメーモーシーの父であるユーヌウヤ加那志と母とされるフクロウヤ加那志の墓とされている拝所になります(写真7)。

写真7 世の親加那志

メーモーシーの両親が死後、娘が葬られているカニマン加那志の隣に葬ってもらうように遺言したことから、現在見るような2つの拝所が並ぶ形となりました。カニマン加那志よりも世の親加那志が少し上に位置しているのは親子の関係を示していると考えられています(写真8)。

写真8 左側が世の親加那志、右側がカニマン加那志

4.山と海と拝所で囲まれた集落

集落の西側は南北方向に連なる丘陵が広がり、その麓にはフェーヌカーやニシヌカーといった井戸跡が今も見ることができます。ニシヌカーは現在でも水が湧き出ており水量が豊富であるのが窺えます(写真9)。フェーヌカーとニシヌカーは共に上部の透水層から下部の不透水層の地質が変わる位置から地下水が染み出ている湧泉になります。

写真9 ニシヌカー

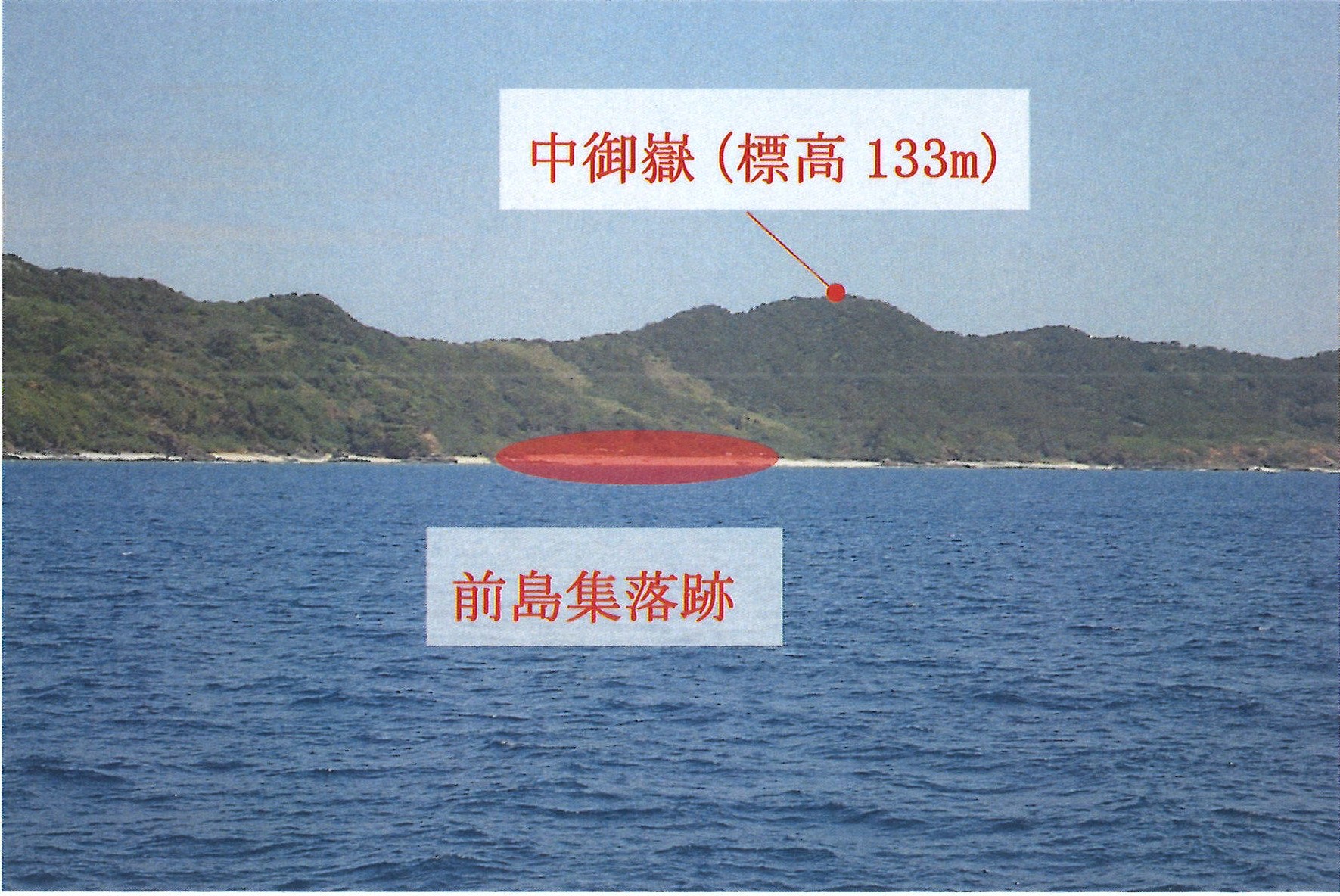

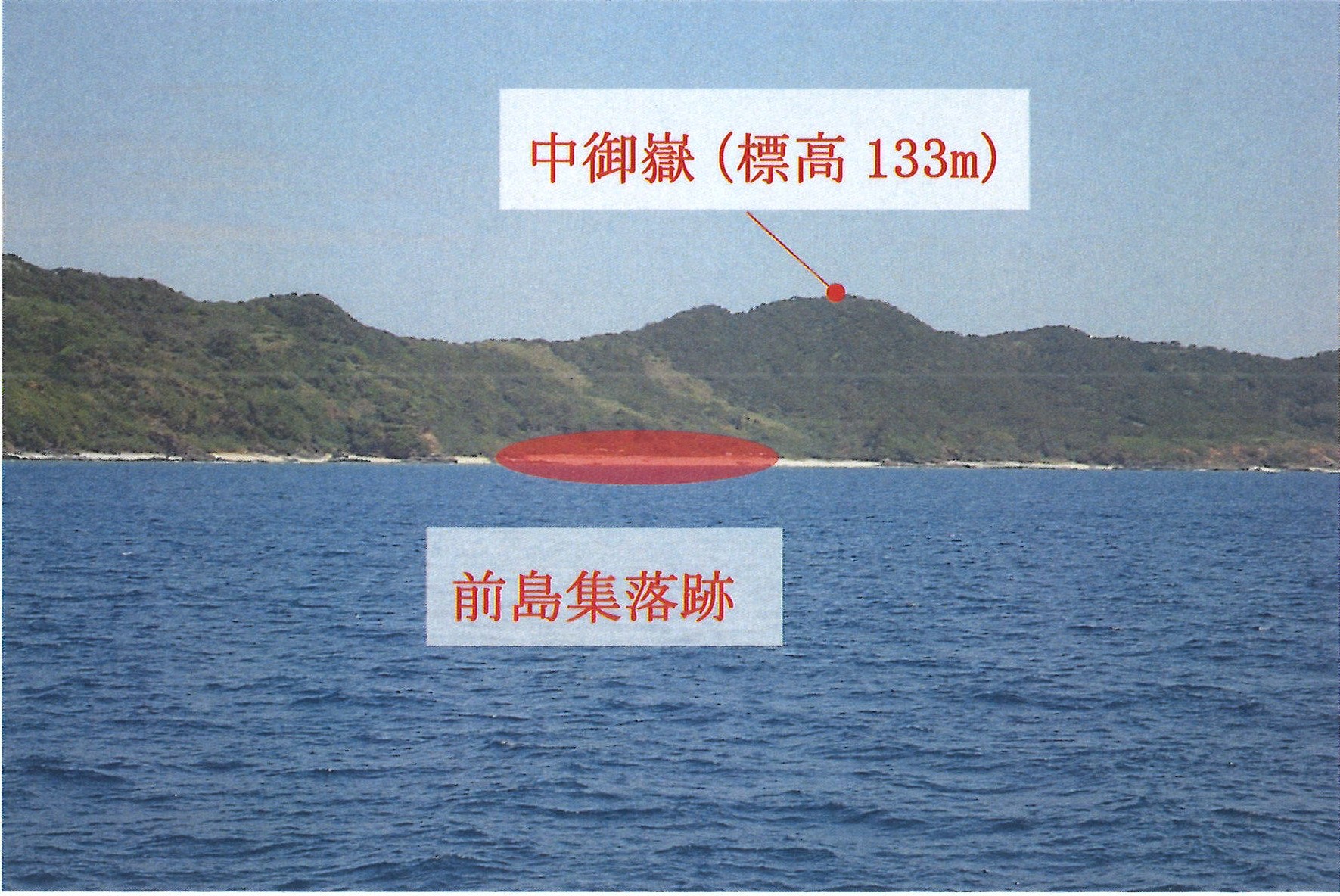

このように前島集落跡は南北に拝所、東側は丘陵で西側は海岸線に接しており、その内側にブロック状の屋敷区画を配置しています。東西は地形的な制約があるのでその広がりは限られ、南北は拝所を目安にして集落の居住区が設定されていると言えます。そして、前回のコラムで取り上げたように北東側には中御嶽を頂く丘陵が聳えていることから計画的に集落がつくられたのではないかと推測されます(写真10)。

写真10 前島集落跡と中嶽の位置関係

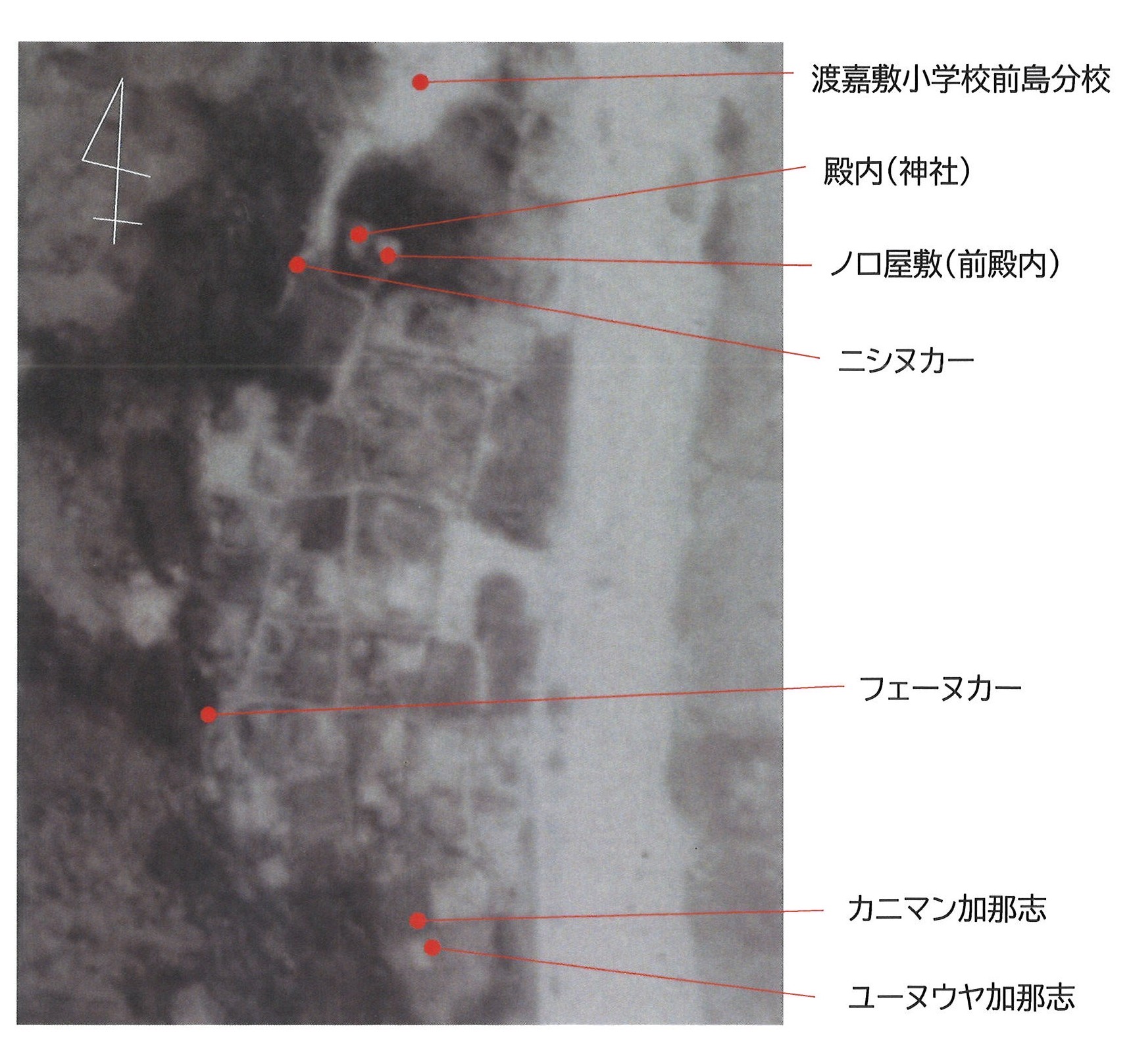

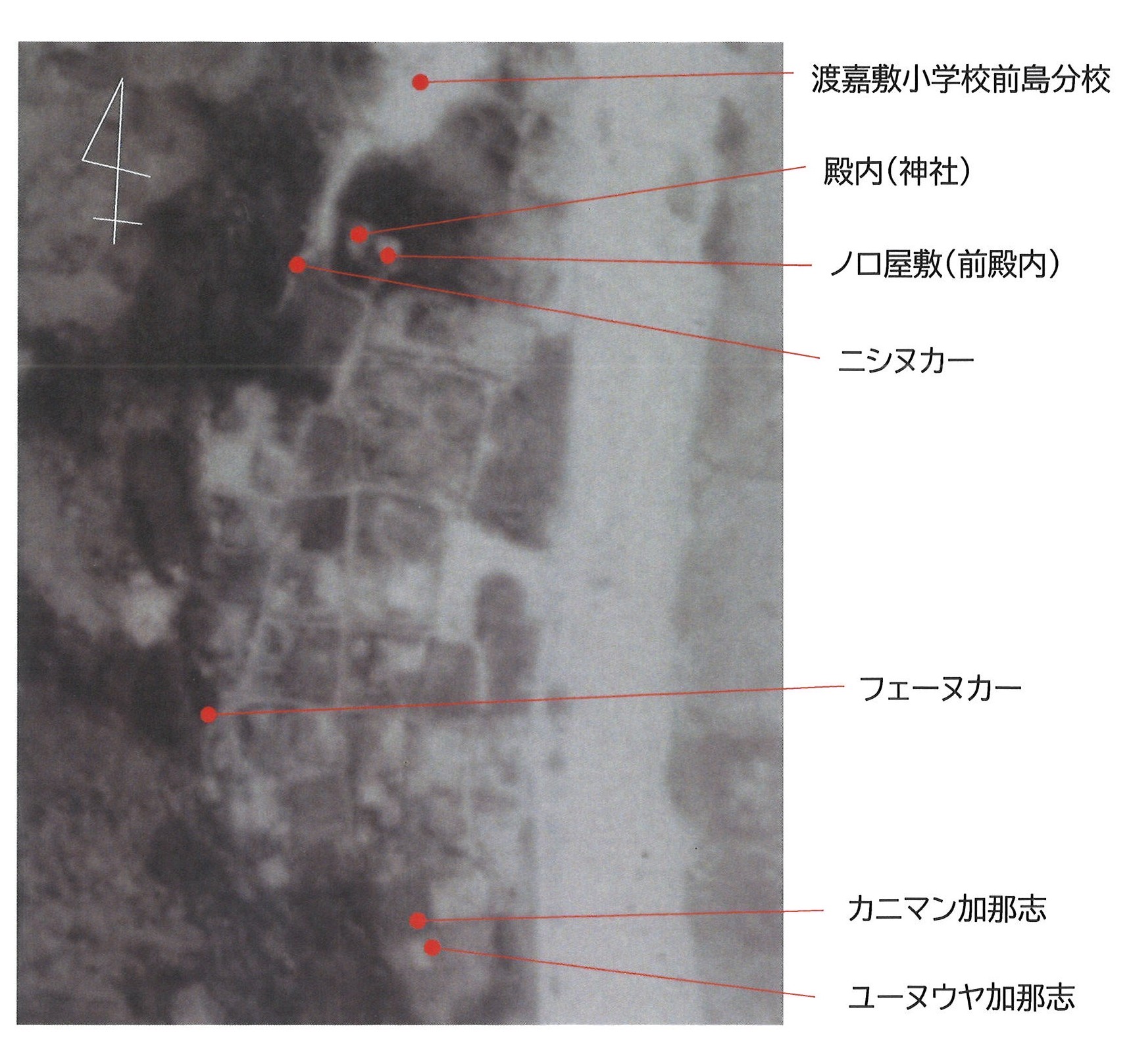

現在見られる前島集落跡の基本形はおそらく18世紀以降につくられた、もしくは大きく改変されたともの思われます。それはブロック状の屋敷区画として沖縄本島内の集落が改変されるのは1737年の定期地割制が琉球王国内で施行されてからであると考えられます。この制度により宅地の規制が行われたこと、そして井然型の集落が成立する切っ掛けになったとされています。おそらくではありますが、前島集落もこの時期以降に現在見るような集落の形となったと思われます(写真11)。

写真11 1962年の前島集落周辺の空撮と各位置(国土地理院HPより引用、加筆)

このように早くて18世紀に大きく姿を変えたと考えられる前島集落ですが、1900年代に入るとその姿を更に変えていきます。その詳細は次回で触れていきたいと思います。

(次回へ続く)

主任学芸員 山本正昭

写真9 ニシヌカー

このように前島集落跡は南北に拝所、東側は丘陵で西側は海岸線に接しており、その内側にブロック状の屋敷区画を配置しています。東西は地形的な制約があるのでその広がりは限られ、南北は拝所を目安にして集落の居住区が設定されていると言えます。そして、前回のコラムで取り上げたように北東側には中御嶽を頂く丘陵が聳えていることから計画的に集落がつくられたのではないかと推測されます(写真10)。

写真10 前島集落跡と中嶽の位置関係

現在見られる前島集落跡の基本形はおそらく18世紀以降につくられた、もしくは大きく改変されたともの思われます。それはブロック状の屋敷区画として沖縄本島内の集落が改変されるのは1737年の定期地割制が琉球王国内で施行されてからであると考えられます。この制度により宅地の規制が行われたこと、そして井然型の集落が成立する切っ掛けになったとされています。おそらくではありますが、前島集落もこの時期以降に現在見るような集落の形となったと思われます(写真11)。

写真11 1962年の前島集落周辺の空撮と各位置(国土地理院HPより引用、加筆)

このように早くて18世紀に大きく姿を変えたと考えられる前島集落ですが、1900年代に入るとその姿を更に変えていきます。その詳細は次回で触れていきたいと思います。

(次回へ続く)

主任学芸員 山本正昭

主任学芸員 山本正昭