慶良間諸島の東にある廃村遺跡② ―前島集落跡へのアプローチ―

最終更新日:2025.03.17

1.琉球王国に目をつけられた前島の人々

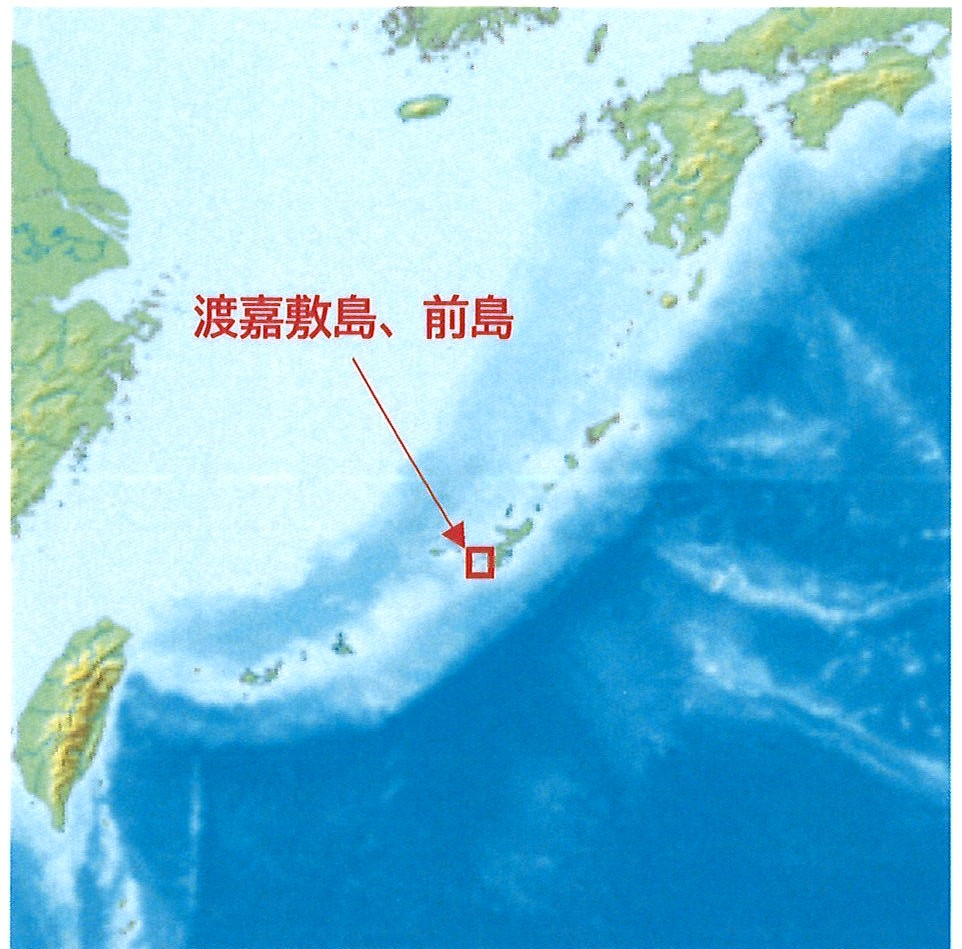

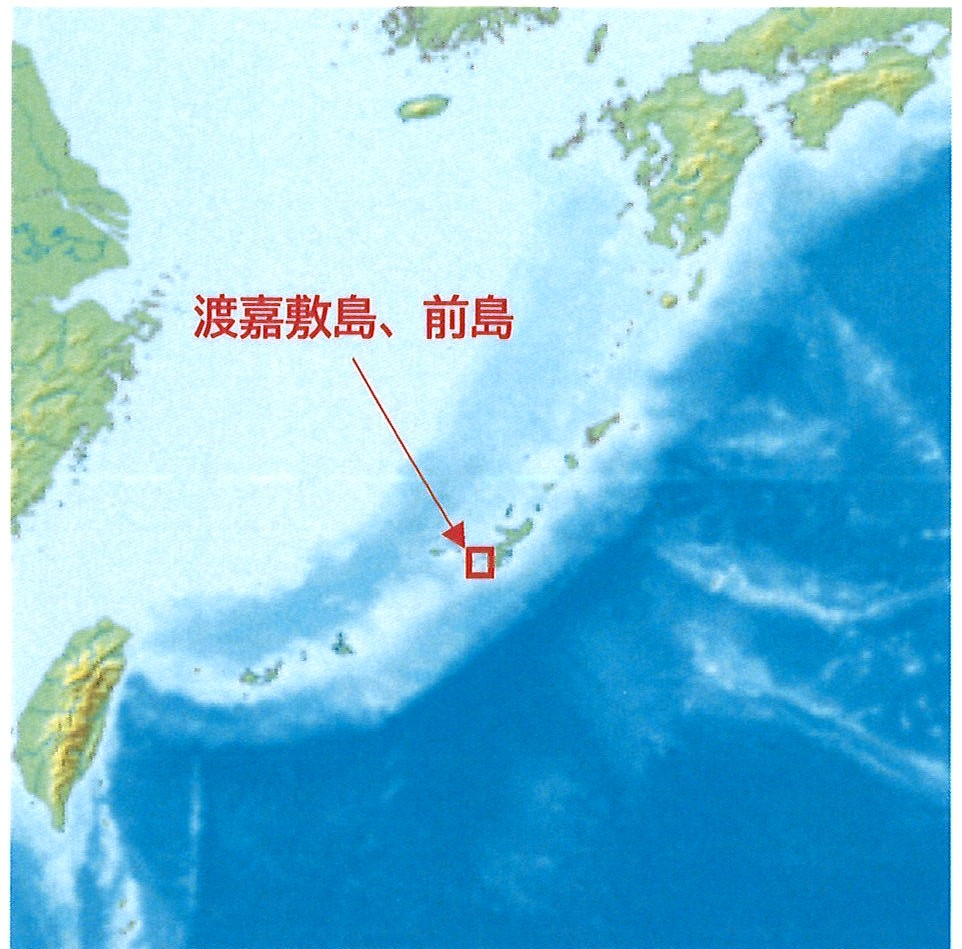

渡嘉敷島から前島までの距離は約6.4kmであり、船で向かうと約25分で到着します(写真1)。渡嘉敷島や前島をはじめとする慶良間諸島の島々は平坦地が少ないため、農耕地を確保できない代わりに、それらの海岸線には入り江が多く見られることから、古来より漁労を生業としていました。

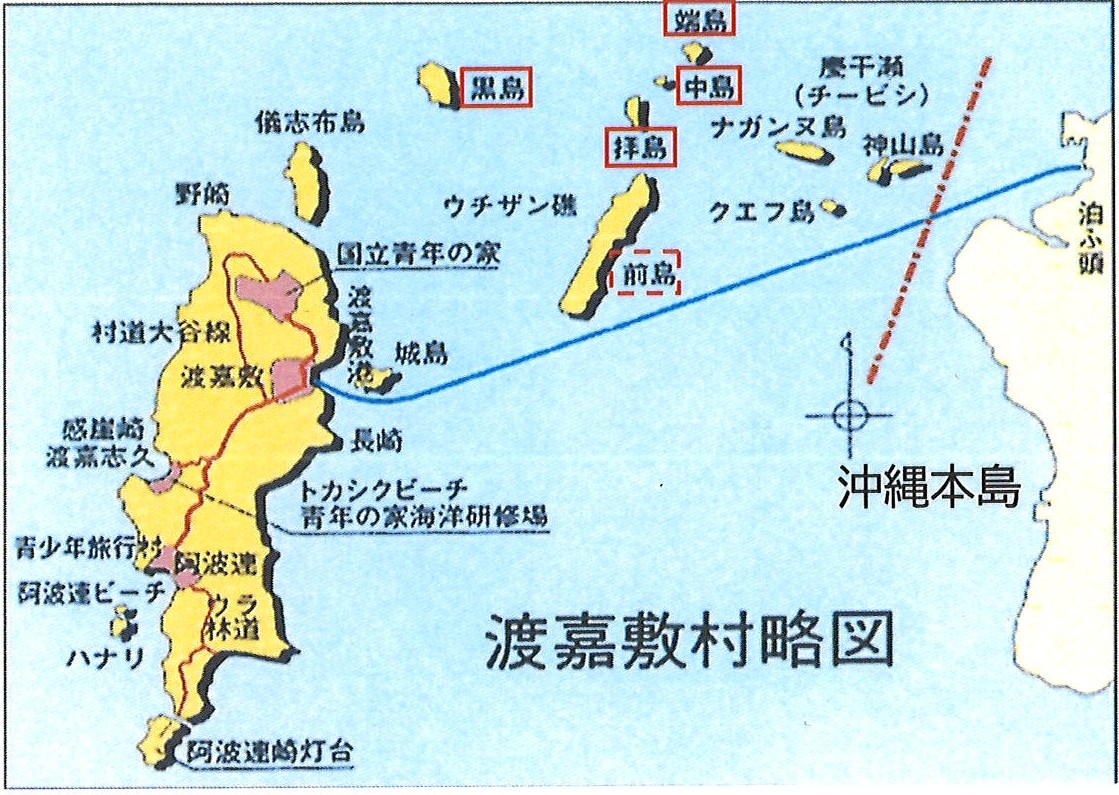

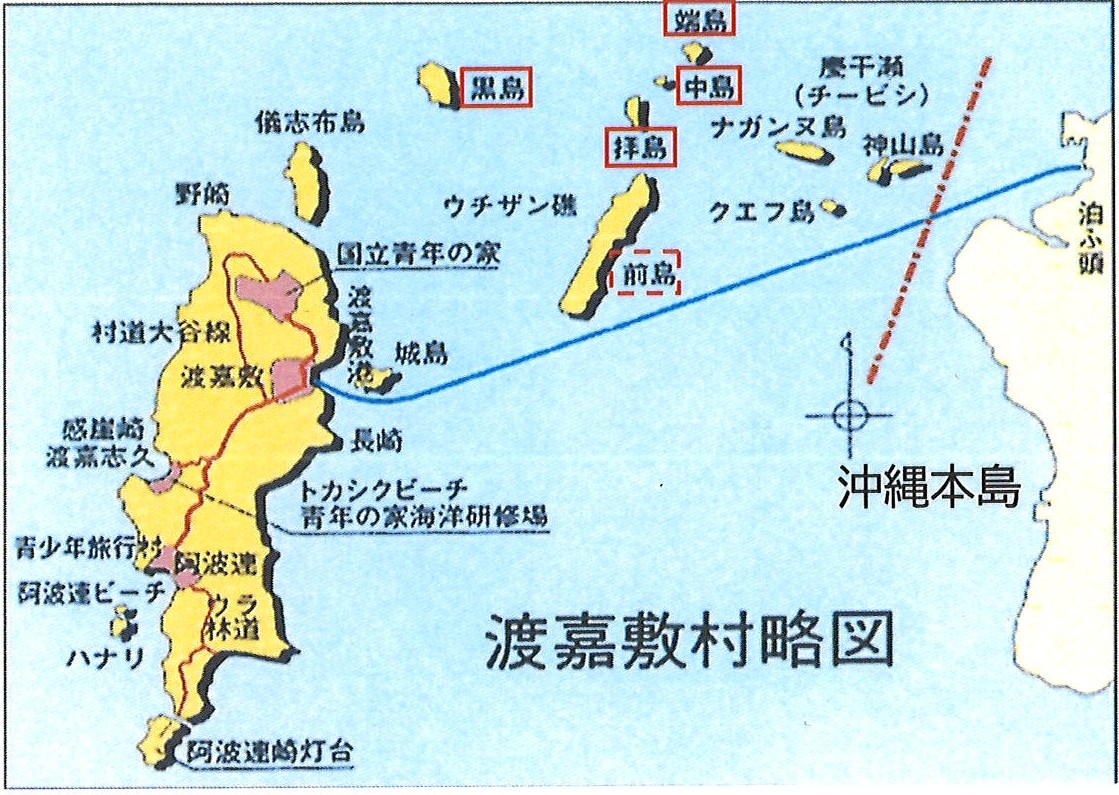

写真1 渡嘉敷島・前島の位置と黒島、端島、中島、拝島の位置(赤枠)

このように慶良間の人々は船を操る技術に長けていたことから琉球王国はその点に目をつけて、各地域へ渡る船の水夫として前島の人々も例外無く任命されることがありました。また、『琉球王国評定所文書』では1733年に慶良間へ漂流した巨済島在住の朝鮮人を翌年の1734年に琉球王国が中国大陸経由で母国へ送り帰しましたが、その船の乗組員に「前慶良間村 仲村渠にや」の名前を見ることができます。このことは前島には東シナ海を渡るほどの長距離航海できる技量を持った人々の存在を窺うことができます。

写真1 渡嘉敷島・前島の位置と黒島、端島、中島、拝島の位置(赤枠)

このように慶良間の人々は船を操る技術に長けていたことから琉球王国はその点に目をつけて、各地域へ渡る船の水夫として前島の人々も例外無く任命されることがありました。また、『琉球王国評定所文書』では1733年に慶良間へ漂流した巨済島在住の朝鮮人を翌年の1734年に琉球王国が中国大陸経由で母国へ送り帰しましたが、その船の乗組員に「前慶良間村 仲村渠にや」の名前を見ることができます。このことは前島には東シナ海を渡るほどの長距離航海できる技量を持った人々の存在を窺うことができます。

2.渡嘉敷島から前島までの景色

渡嘉敷港から出航して城島(写真2)を左に見つつ、そのまま東に針路をとると前島が眼前に見えてきます。

写真2 洋上から見える城島

そして、前島の北側に目を向けると端島、中島、拝島の3つの島が南北に連なるように位置しているのが分かります。また、前島から北西方向約6㎞離れた位置に黒島を望むことができます(写真3)。

写真3 上:洋上から見える黒島の島影、下:洋上から見える(右から)端島、中島、拝島の島影

写真5 洋上から見える沖山岩

このように『渡閩航路図』に描かれている航路は進貢船が辿った針路になりますが、慶良間諸島の人々も普段から各島を渡るとき、もしくは漁に出るときに各島の島影や岩礁を目視して自らの船の位置を確認していたものと思われます。

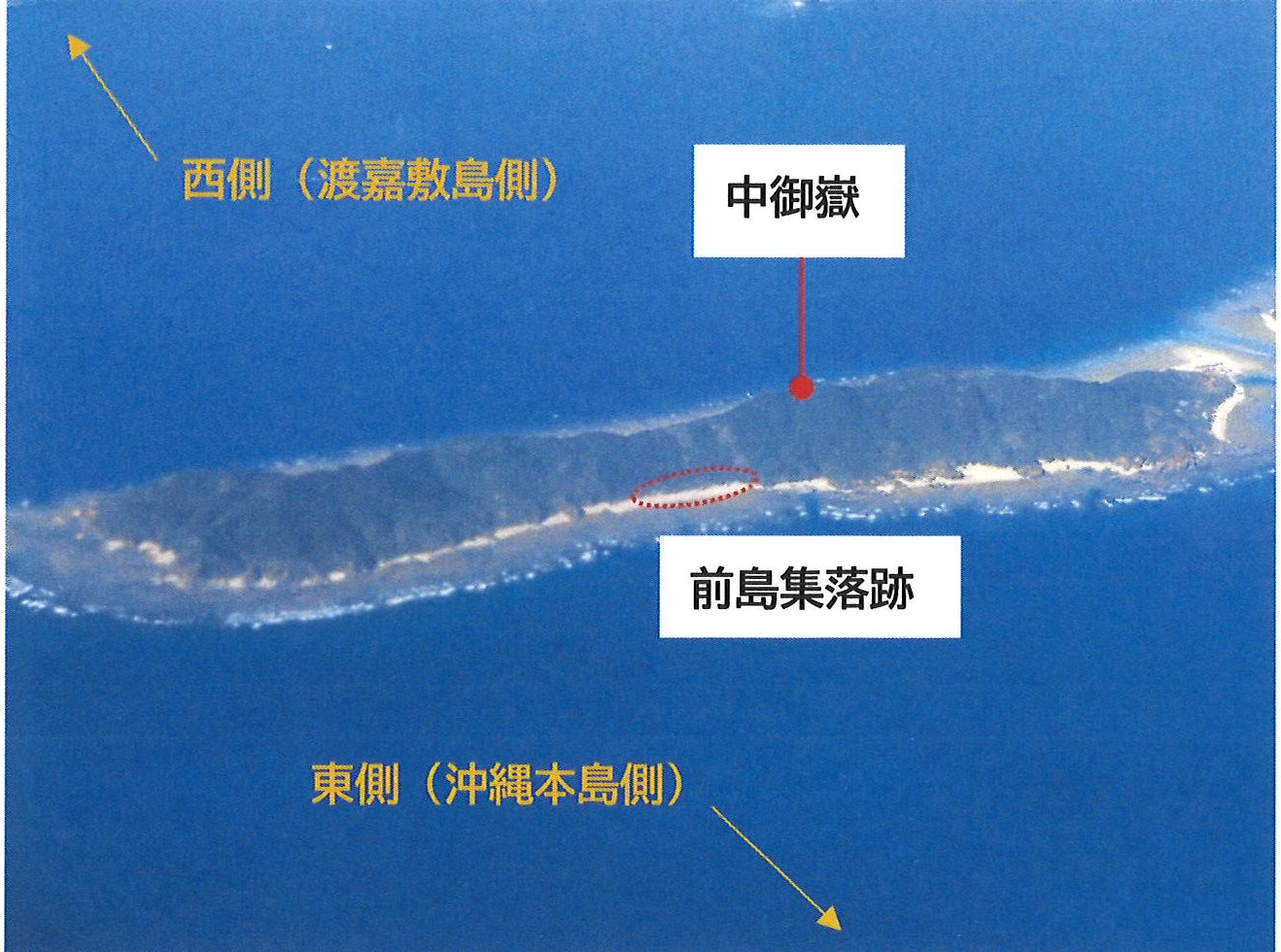

渡嘉敷島から前島へはそれらの島影や岩礁を傍目に見ながら向かうのですが、目的地の前島集落は東海岸沿いにあるので、渡嘉敷島方面からは見ることができません。島の東側へ周り込んで初めて集落跡の姿を見ることになります(写真6)。

写真6 前島集落跡遠景(最も標高の高い場所が中御嶽)

写真2 洋上から見える城島

そして、前島の北側に目を向けると端島、中島、拝島の3つの島が南北に連なるように位置しているのが分かります。また、前島から北西方向約6㎞離れた位置に黒島を望むことができます(写真3)。

写真3 上:洋上から見える黒島の島影、下:洋上から見える(右から)端島、中島、拝島の島影

端島、中島、拝島、黒島には現在人は住んでいませんが、19世紀前半に那覇湊と中国の福州への航路上にある島々を描いた『渡閩航路図』には「黒島」「ハテ」と記された島や岩礁群が描かれているのを見ることができます(写真4)。それらは海上から見た島影を描いたものであり、その形は船上にて針路を定めるための目安となりました。「前慶良間」と記された前島の上方に「ハテ」と2つの小島が記されていますが、上側(北側)が端島で下側(南側)が中島若しくは拝島に当てはめることができます。それらの上側(北側)に朱線で航路が示されているので、「ハテ」を目安に針路をとっていたものと思われます。

写真4 『渡閩航路図』の渡嘉敷島・前島周辺部分

(沖縄県立博物館・美術館所蔵)

そして、黒島が描かれている箇所は上下に航路が示されていることから、各島の島影を確かめつつ潮回りを見ながら、その時々に応じて何れかの航路を選択していたと想像されます。更に渡嘉敷島と前島の中間あたりに「沖山岩」と呼ばれる岩礁群があります。『渡閩航路図』には「沖山」と名付けられて描かれている岩礁があり、沖山岩はそれに当たると思われます。黒島の南に針路をとった際に航行の目安になる岩礁として描かれたものと思います(写真5)。

写真4 『渡閩航路図』の渡嘉敷島・前島周辺部分

(沖縄県立博物館・美術館所蔵)

写真5 洋上から見える沖山岩

このように『渡閩航路図』に描かれている航路は進貢船が辿った針路になりますが、慶良間諸島の人々も普段から各島を渡るとき、もしくは漁に出るときに各島の島影や岩礁を目視して自らの船の位置を確認していたものと思われます。

渡嘉敷島から前島へはそれらの島影や岩礁を傍目に見ながら向かうのですが、目的地の前島集落は東海岸沿いにあるので、渡嘉敷島方面からは見ることができません。島の東側へ周り込んで初めて集落跡の姿を見ることになります(写真6)。

写真6 前島集落跡遠景(最も標高の高い場所が中御嶽)

3.現在に見る集落の跡

前島集落は島の南北を走る丘陵の麓に立地しており、東側は海岸に面しています。ほぼ中央部に位置しており、南北方向に4筋、東西方向に4筋の道を見ることができます(写真7)。

写真7 前島集落内の道

平坦地が少ないため、居住区域は島で最も平場が確保できる場所を選んでおり、水源地は丘陵の麓にあることから井戸跡が集落の西端に多く見ることができます。また、丘陵の斜面地に段々の平坦地を造成して畑地として利用していた痕跡を今に窺い知ることができます(写真8)。

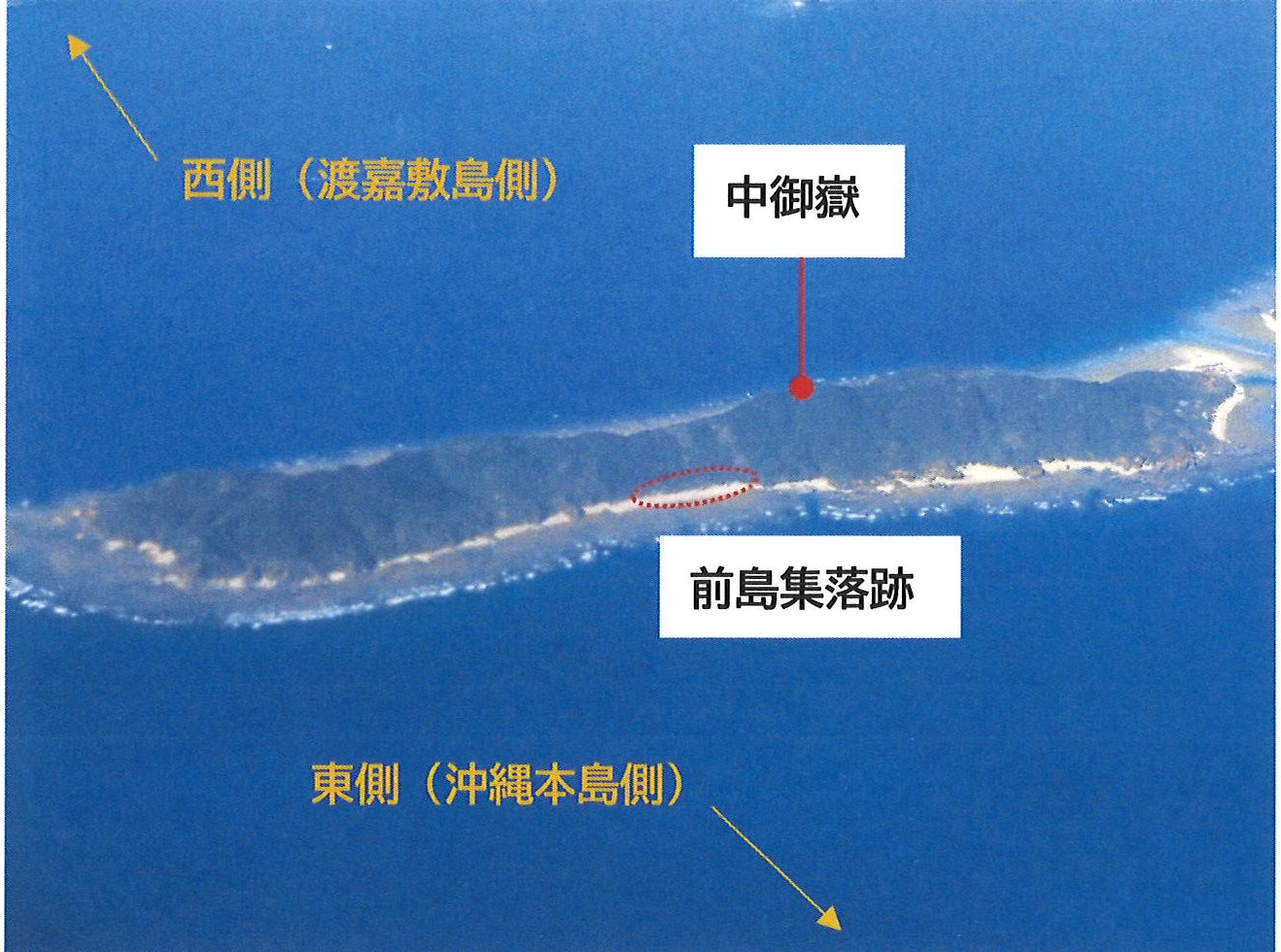

写真8 山中に残る畑跡と農道石積み

そして、集落の北側の海岸周辺では岩盤が露頭しており、それらを刳り抜いて造られた古墓を多く見ることができます。更に集落西側にある丘陵の最頂部には中御嶽と呼ばれる拝所があります。前島集落跡はこの中御嶽のある北東側丘陵を背にしていることからこの御嶽を抱護としていることが解ります(写真6,9)。

写真9 前島集落跡と中御嶽の位置

このように集落の居住域は平坦地、岩盤が露頭している岩場には古墓、斜面地は造成して畑地としており、それぞれの土地を有効に活用して1940(昭和15)年には人口274人、世帯数52が前島集落にあったとされています。

次回は実際に集落内に何があるのかについて触れていきたいと思います。

(次回へ続く)

主任学芸員 山本正昭

写真7 前島集落内の道

平坦地が少ないため、居住区域は島で最も平場が確保できる場所を選んでおり、水源地は丘陵の麓にあることから井戸跡が集落の西端に多く見ることができます。また、丘陵の斜面地に段々の平坦地を造成して畑地として利用していた痕跡を今に窺い知ることができます(写真8)。

写真8 山中に残る畑跡と農道石積み

そして、集落の北側の海岸周辺では岩盤が露頭しており、それらを刳り抜いて造られた古墓を多く見ることができます。更に集落西側にある丘陵の最頂部には中御嶽と呼ばれる拝所があります。前島集落跡はこの中御嶽のある北東側丘陵を背にしていることからこの御嶽を抱護としていることが解ります(写真6,9)。

写真9 前島集落跡と中御嶽の位置

このように集落の居住域は平坦地、岩盤が露頭している岩場には古墓、斜面地は造成して畑地としており、それぞれの土地を有効に活用して1940(昭和15)年には人口274人、世帯数52が前島集落にあったとされています。

次回は実際に集落内に何があるのかについて触れていきたいと思います。

(次回へ続く)

主任学芸員 山本正昭

主任学芸員 山本正昭