【フィールドワーク】3万年前の巨大噴火と人類

最終更新日:2025.01.29

近年、日本各地で多くの自然災害が私たちの暮らしをおびやかしています。

現代の私たちだけでなく、古代の人々もさまざまな自然災害に遭遇し、それらを克服してきたことが知られています。今回は、約3万年前に起こった未曾有の巨大噴火と、その痕跡に関するフィールドワークについてご紹介します。

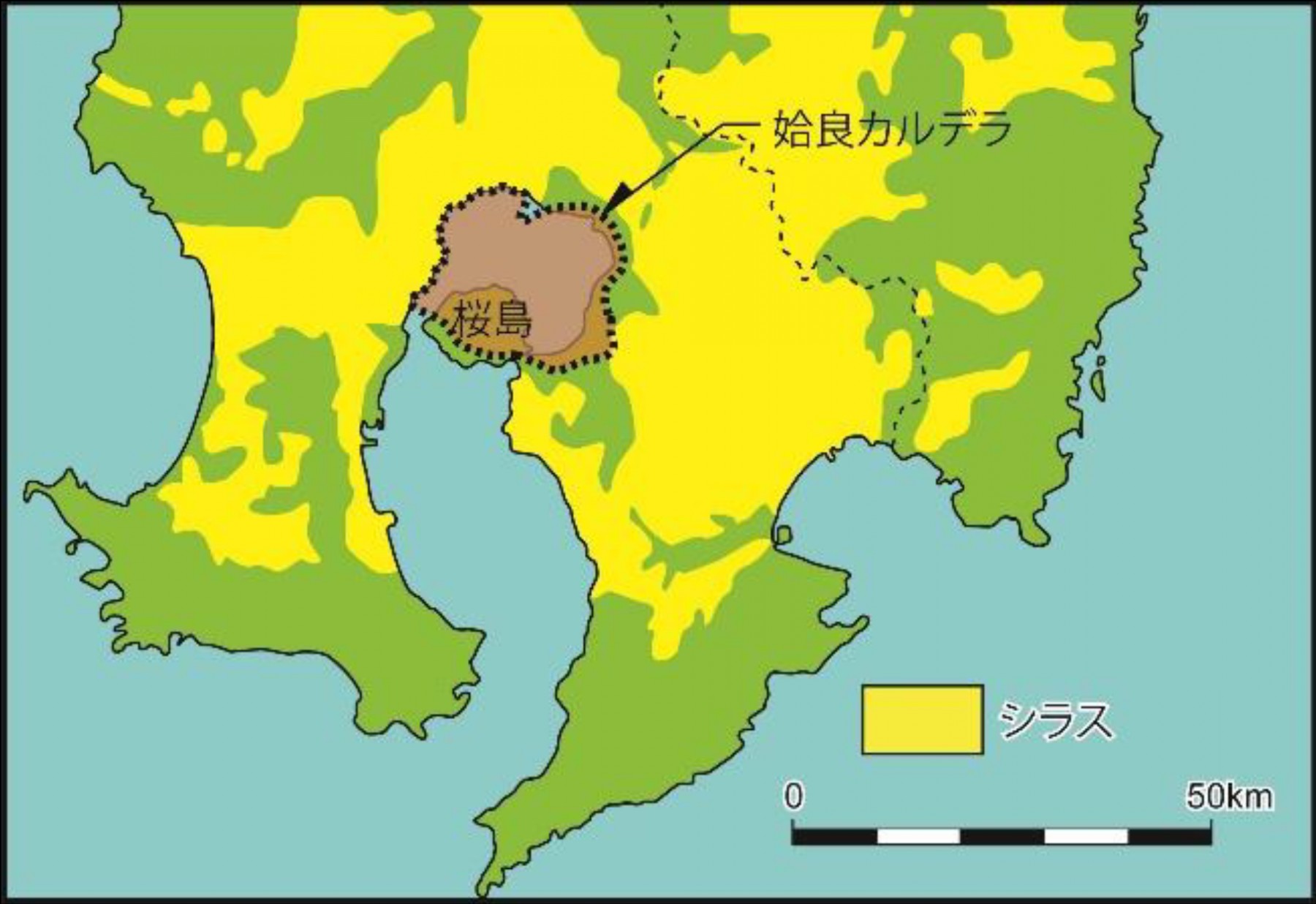

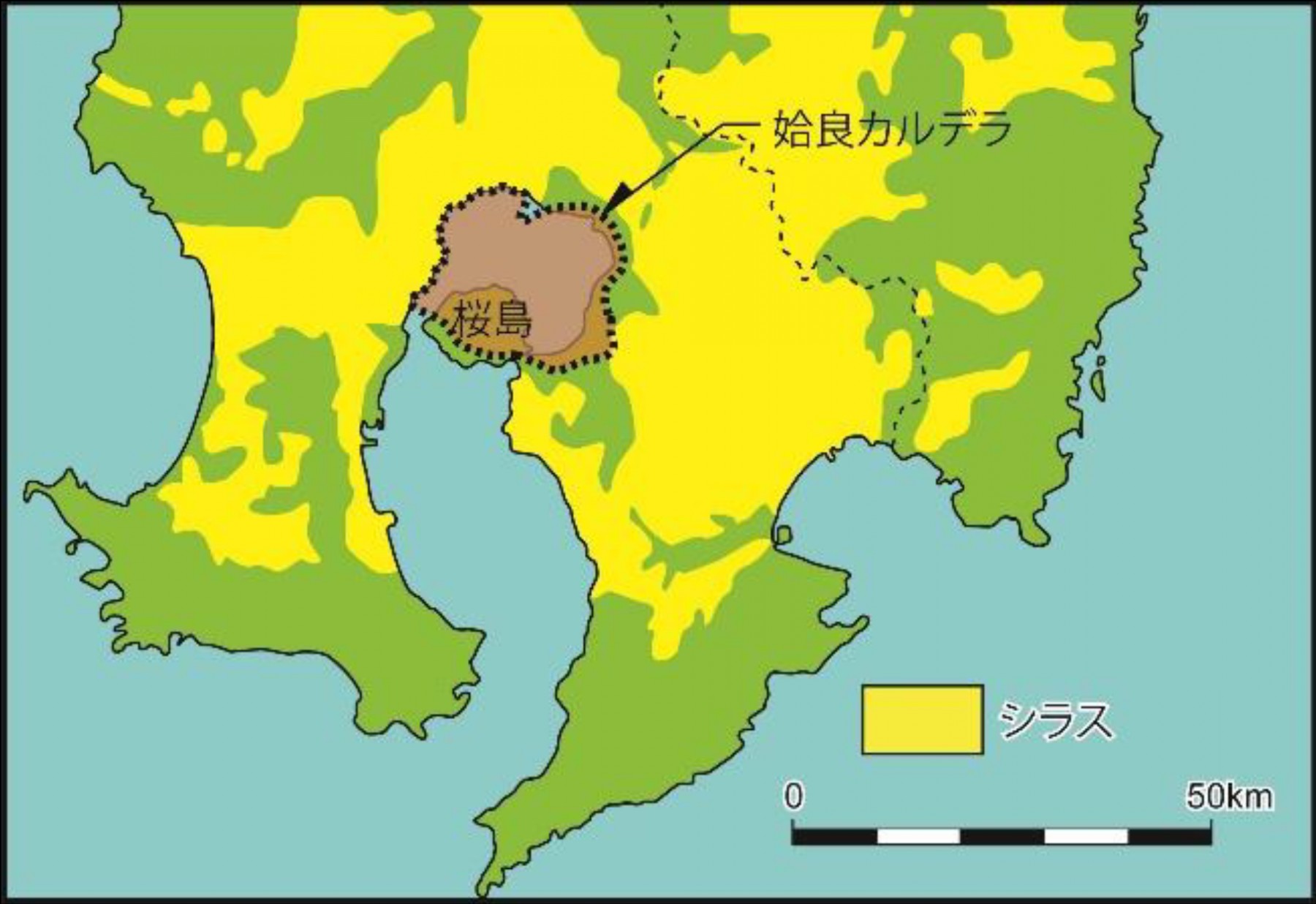

世界の中でも有数の火山地帯に属する日本には111の活火山があり、そのうち17が九州に分布しています。鹿児島県の桜島は、現在でも活発な活動を続ける火山として知られています(図1)。桜島の浮かぶ錦江湾奥部には、姶良(あいら)カルデラと呼ばれる直径約20kmに達する大規模なカルデラがあり、このカルデラは約3万年前に起こった破局的噴火によって形成されました(図2)。

図1 噴煙をあげる桜島

図2 姶良カルデラの位置とシラスの分布

現代の私たちだけでなく、古代の人々もさまざまな自然災害に遭遇し、それらを克服してきたことが知られています。今回は、約3万年前に起こった未曾有の巨大噴火と、その痕跡に関するフィールドワークについてご紹介します。

世界の中でも有数の火山地帯に属する日本には111の活火山があり、そのうち17が九州に分布しています。鹿児島県の桜島は、現在でも活発な活動を続ける火山として知られています(図1)。桜島の浮かぶ錦江湾奥部には、姶良(あいら)カルデラと呼ばれる直径約20kmに達する大規模なカルデラがあり、このカルデラは約3万年前に起こった破局的噴火によって形成されました(図2)。

図1 噴煙をあげる桜島

図2 姶良カルデラの位置とシラスの分布

広域指標テフラとしてのAT火山灰

姶良カルデラの噴火に伴う火砕流(入戸火砕流:いとかさいりゅう)は、鹿児島県から宮崎県にわたる広汎な地域を襲ったと考えられており、姶良カルデラ近辺では厚さ約100mに達するシラス台地を形成しています(図3)。このことから、姶良カルデラの噴火がいかに大規模なものだったかがうかがえます。

図3 シラスの断面(写真左下に重機)

姶良カルデラの噴火によって噴出した火山灰はAT火山灰(姶良Tn火山灰)と呼ばれ、特徴的な火山ガラスによって識別されます。大気中に拡散したAT火山灰は、北は朝鮮半島から東北地方(一説には北海道)、南は奄美・沖縄(一説には台湾)まで飛散しました(偏西風があるので、火山灰は東に流されやすい)。各地で検出されるAT火山灰は、年代決定の良い指標になっており、このような広域にわたる指標的火山灰は広域指標テフラ(テフラとは火山噴出物のうち溶岩を除く固形物をさし、火山砕屑物とほぼ同義に用いられる)とも呼ばれます。

奄美・沖縄におけるAT火山灰については、これまでに徳之島南西部の伊仙町小島で良好な露頭が確認されており、詳しい調査研究が行われてきました(図4・5)。小島露頭では、石灰岩台地のドリーネ内に堆積した厚さ4mほどの地層が観察でき、その下部に厚さ約50cmの黄褐色を呈するAT火山灰層が挟在しています。小島露頭は姶良カルデラから直線距離で450km以上隔たっていますが、火山灰層がこれほど厚く堆積していることは驚きです。

図4 小島露頭(やや厚く堆積した黄褐色部分がAT火山灰層)

図5 AT火山灰層の細部

ラミナが観察できることから、火山灰はドリーネ内の水溜まりのような場所に堆積したと考えられます。

図3 シラスの断面(写真左下に重機)

姶良カルデラの噴火によって噴出した火山灰はAT火山灰(姶良Tn火山灰)と呼ばれ、特徴的な火山ガラスによって識別されます。大気中に拡散したAT火山灰は、北は朝鮮半島から東北地方(一説には北海道)、南は奄美・沖縄(一説には台湾)まで飛散しました(偏西風があるので、火山灰は東に流されやすい)。各地で検出されるAT火山灰は、年代決定の良い指標になっており、このような広域にわたる指標的火山灰は広域指標テフラ(テフラとは火山噴出物のうち溶岩を除く固形物をさし、火山砕屑物とほぼ同義に用いられる)とも呼ばれます。

奄美・沖縄におけるAT火山灰については、これまでに徳之島南西部の伊仙町小島で良好な露頭が確認されており、詳しい調査研究が行われてきました(図4・5)。小島露頭では、石灰岩台地のドリーネ内に堆積した厚さ4mほどの地層が観察でき、その下部に厚さ約50cmの黄褐色を呈するAT火山灰層が挟在しています。小島露頭は姶良カルデラから直線距離で450km以上隔たっていますが、火山灰層がこれほど厚く堆積していることは驚きです。

図4 小島露頭(やや厚く堆積した黄褐色部分がAT火山灰層)

図5 AT火山灰層の細部

ラミナが観察できることから、火山灰はドリーネ内の水溜まりのような場所に堆積したと考えられます。

沖永良部島・与論島のAT火山灰

従来、AT火山灰の堆積は、奄美大島や喜界島、徳之島の各地で確認されていましたが、沖永良部島以南では肉眼で観察可能な露頭はほとんど知られていませんでした。2022年、筆者はフィールドワーク中に沖永良部島田皆(たみな)の農地整備事業地内と与論島供利(ともり)の土取場内で、徳之島の小島露頭と同じくドリーネ内の堆積層中に挟在する火山灰層らしい黄褐色の堆積物を目にする機会がありました(図6、図9)。

たまたま通りがかった際に掘削作業が行われていなければ、このような地層断面を目にすることはなかったでしょうから、今回の発見は大変幸運なことだったと言えるでしょう。この発見を契機として、(株)火山灰考古学研究所の早田勉氏に依頼して、沖永良部島と与論島の火山灰分析を実施していただきました。また、併せて地層断面の詳しい観察と剥ぎ取り作業を実施し、現地の状況を記録保存することにしました(図7)。

現地調査と分析の結果、沖永良部島の露頭では下部に約30cmの厚さでAT火山灰層が堆積し(図6・8)、その上位に約3cmの厚さでローカルな火山灰層(田皆火山灰層)が堆積していることがわかりました。また、与論島の露頭でも20~30cm程度の厚さでAT火山灰層が堆積していることを確認することができました。この与論島の露頭は、肉眼で観察可能なAT火山灰層の露頭の中では最も南に位置する事例となります。与論島と姶良カルデラは直線距離で560kmほど離れていますから、小島露頭よりも90km以上南でも、厚く層をなすほど火山灰が降り積もっていたことになります。

図6 沖永良部島田皆露頭(知名町)の近景(左)と火山灰層(右)

下部の白っぽい部分がAT火山灰、上位の黄色っぽい部分が田皆火山灰層。

図7 地層剥ぎ取り作業の様子(左)と剝ぎ取った地層(黄褐色部分が火山灰層)(右)

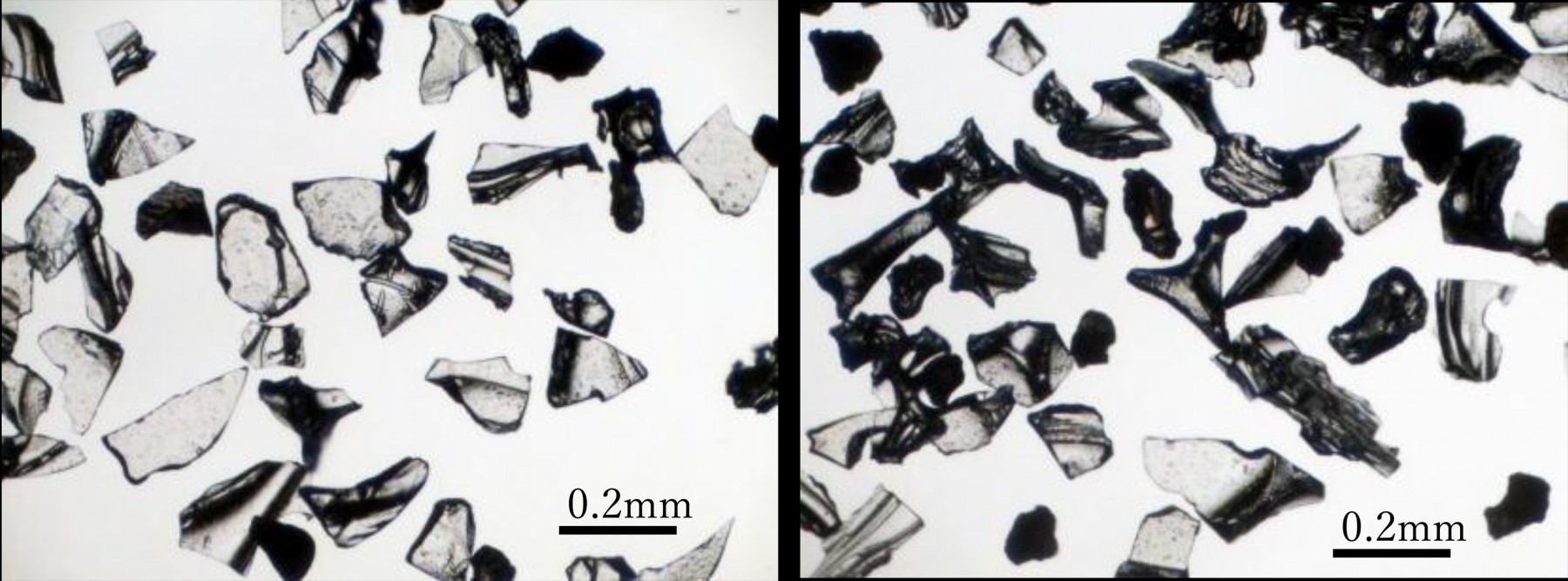

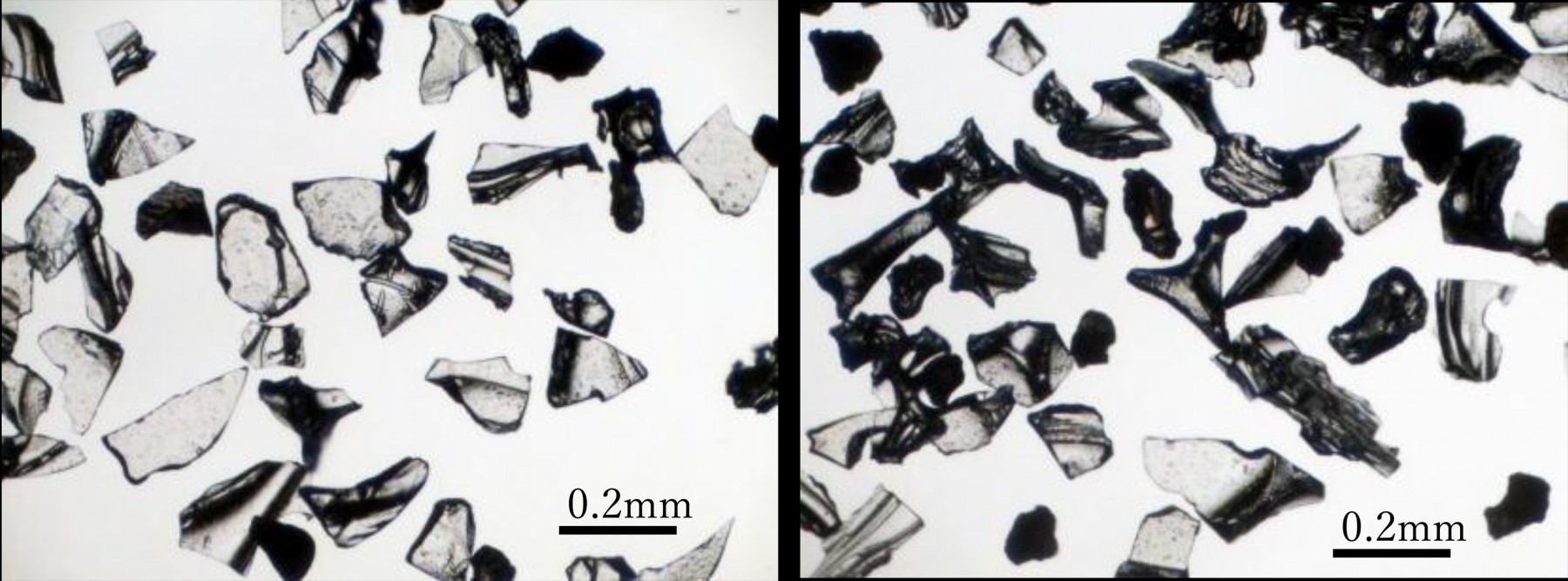

図8 田皆露頭で確認されたAT火山灰に由来する火山ガラス

左:無色透明バブル型ガラス(中央左上など)、右:繊維束状軽石型ガラス(中央右下など)

図9 与論島供利露頭(与論町)の近景(左)と火山灰層(右)

やや黄色っぽい部分がAT火山灰。

たまたま通りがかった際に掘削作業が行われていなければ、このような地層断面を目にすることはなかったでしょうから、今回の発見は大変幸運なことだったと言えるでしょう。この発見を契機として、(株)火山灰考古学研究所の早田勉氏に依頼して、沖永良部島と与論島の火山灰分析を実施していただきました。また、併せて地層断面の詳しい観察と剥ぎ取り作業を実施し、現地の状況を記録保存することにしました(図7)。

現地調査と分析の結果、沖永良部島の露頭では下部に約30cmの厚さでAT火山灰層が堆積し(図6・8)、その上位に約3cmの厚さでローカルな火山灰層(田皆火山灰層)が堆積していることがわかりました。また、与論島の露頭でも20~30cm程度の厚さでAT火山灰層が堆積していることを確認することができました。この与論島の露頭は、肉眼で観察可能なAT火山灰層の露頭の中では最も南に位置する事例となります。与論島と姶良カルデラは直線距離で560kmほど離れていますから、小島露頭よりも90km以上南でも、厚く層をなすほど火山灰が降り積もっていたことになります。

図6 沖永良部島田皆露頭(知名町)の近景(左)と火山灰層(右)

下部の白っぽい部分がAT火山灰、上位の黄色っぽい部分が田皆火山灰層。

図7 地層剥ぎ取り作業の様子(左)と剝ぎ取った地層(黄褐色部分が火山灰層)(右)

図8 田皆露頭で確認されたAT火山灰に由来する火山ガラス

左:無色透明バブル型ガラス(中央左上など)、右:繊維束状軽石型ガラス(中央右下など)

図9 与論島供利露頭(与論町)の近景(左)と火山灰層(右)

やや黄色っぽい部分がAT火山灰。

AT火山灰は沖縄に届いていたか?

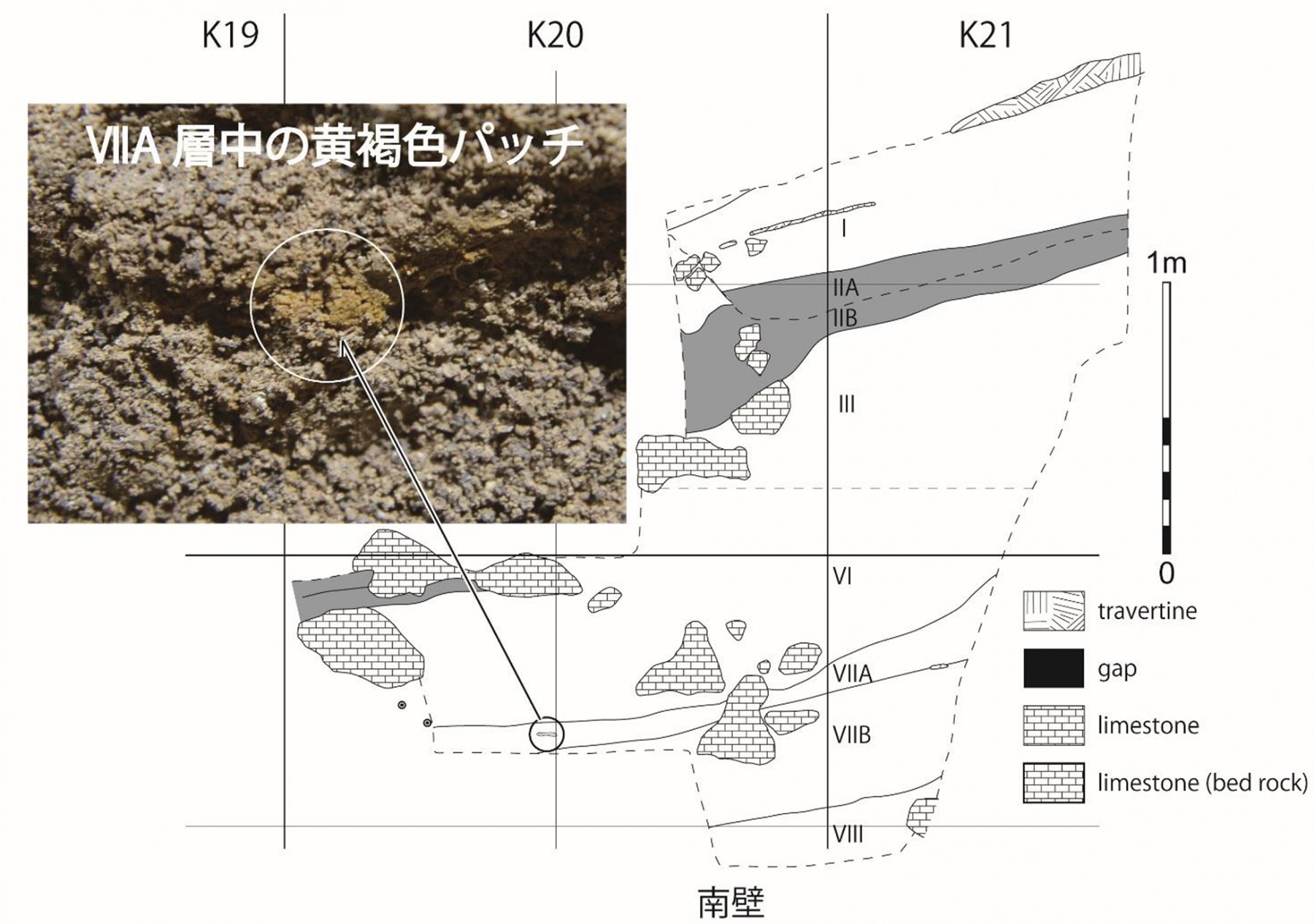

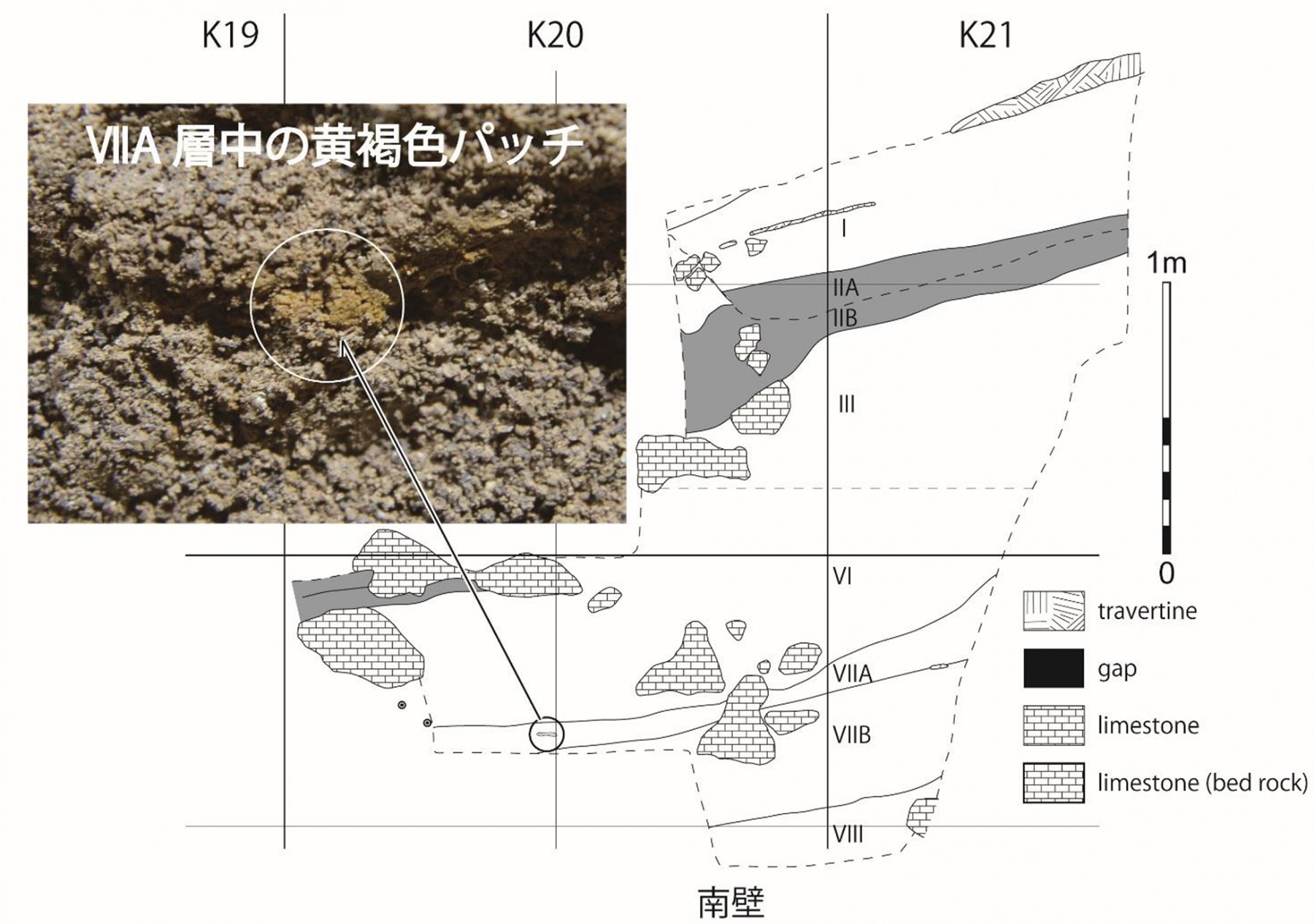

さらに南、沖縄ではどうだったのでしょうか。従来、沖縄本島では、地層中からAT火山灰に由来する火山ガラスが検出されたことはありましたが、肉眼でAT火山灰の堆積が観察可能な露頭は知られていません。一方、沖縄県立博物館・美術館が2009年から継続的な発掘調査を実施している沖縄島南部の南城市サキタリ洞遺跡(ガンガラーの谷 内)では、発掘調査の際に地表下約2mの地点から黄褐色の土塊(パッチ)が点々と検出されており、これらは火山灰に由来する可能性があります(図10)。今後の詳しい調査研究を待つ必要がありますが、サキタリ洞遺跡と姶良カルデラは直線距離で700km近く離れていますから、もしAT火山灰がサキタリ洞遺跡まで届いていたとしたら、驚きですね。

図10 サキタリ洞遺跡調査区Ⅰの地層断面図と黄褐色土塊(パッチ)

図10 サキタリ洞遺跡調査区Ⅰの地層断面図と黄褐色土塊(パッチ)

おわりに

約3万年前の未曾有の巨大噴火は、人類にどのような影響を与えたのでしょうか。九州では姶良カルデラの噴火以前から人類が居住していましたが、噴火直後は一帯が無人の荒野と化したのではないかと考えられています。そしてAT火山灰降下後には、朝鮮半島の石器文化に類似した石器(剥片尖頭器)が九州でも使用されるようになることから、外来の人と文化が噴火後の人類社会の復興に大きな役割を果たしたのかもしれません。

奄美・沖縄では、3万年前のAT火山灰を境に人や文化に大きな変化があったという証拠は得られていませんが、今後の調査研究を通してそうした問題にもアプローチできればと考えています。

謝辞

田皆露頭(沖永良部島)の調査にあたっては知名町教育委員会、供利露頭(与論島)の調査にあたっては与論町教育委員会、小島露頭(徳之島)の追加調査にあたっては伊仙教育委員会に御高配賜りました。また、本コラムをまとめるにあたり(株)火山灰考古学研究所の早田 勉氏にはさまざまに御教示を賜りました。心より御礼申し上げます。

参考文献

早田 勉・山崎真治 2024「奄美・沖縄諸島における広域指標テフラに関する新たな知見」『九州旧石器』28

奄美・沖縄では、3万年前のAT火山灰を境に人や文化に大きな変化があったという証拠は得られていませんが、今後の調査研究を通してそうした問題にもアプローチできればと考えています。

謝辞

田皆露頭(沖永良部島)の調査にあたっては知名町教育委員会、供利露頭(与論島)の調査にあたっては与論町教育委員会、小島露頭(徳之島)の追加調査にあたっては伊仙教育委員会に御高配賜りました。また、本コラムをまとめるにあたり(株)火山灰考古学研究所の早田 勉氏にはさまざまに御教示を賜りました。心より御礼申し上げます。

参考文献

早田 勉・山崎真治 2024「奄美・沖縄諸島における広域指標テフラに関する新たな知見」『九州旧石器』28

主任学芸員 山崎真治