人生の道しるべと循環をあらわす「死」の字

最終更新日:2024.04.25

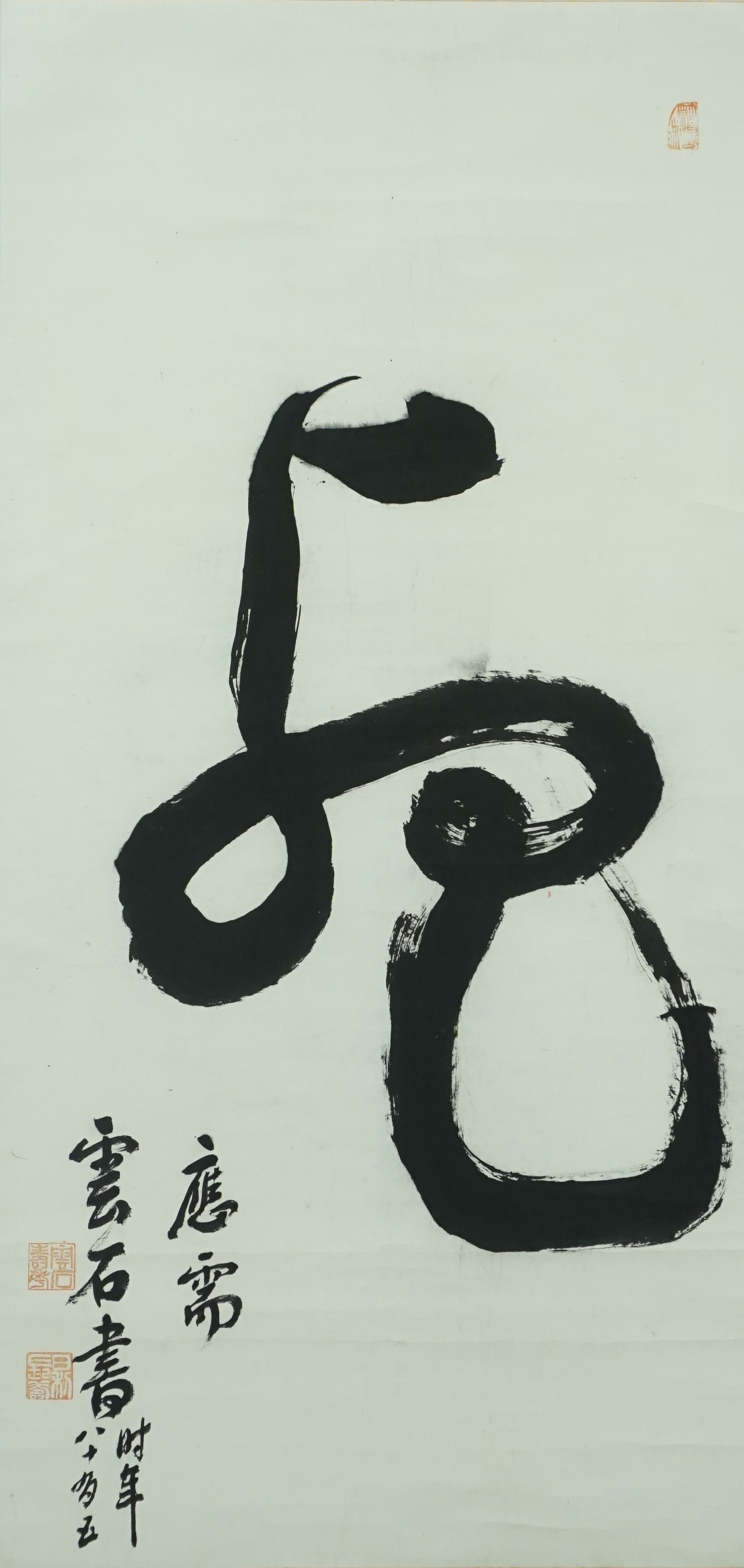

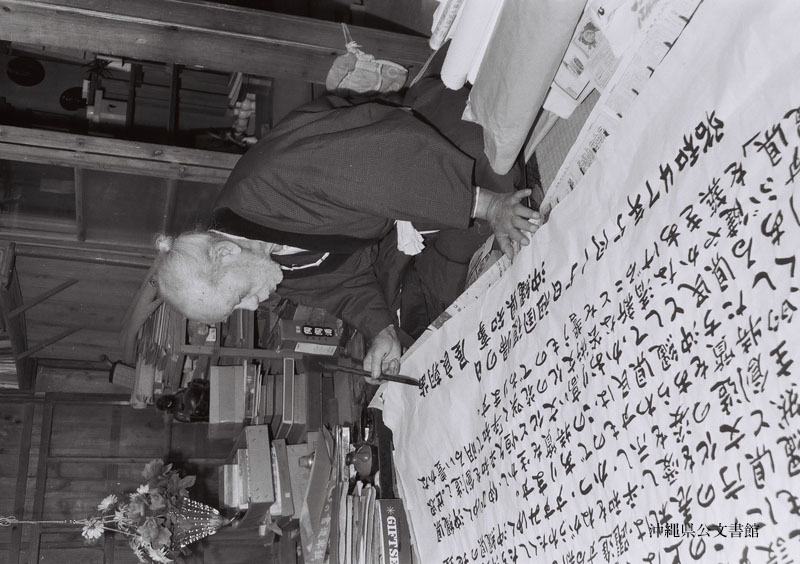

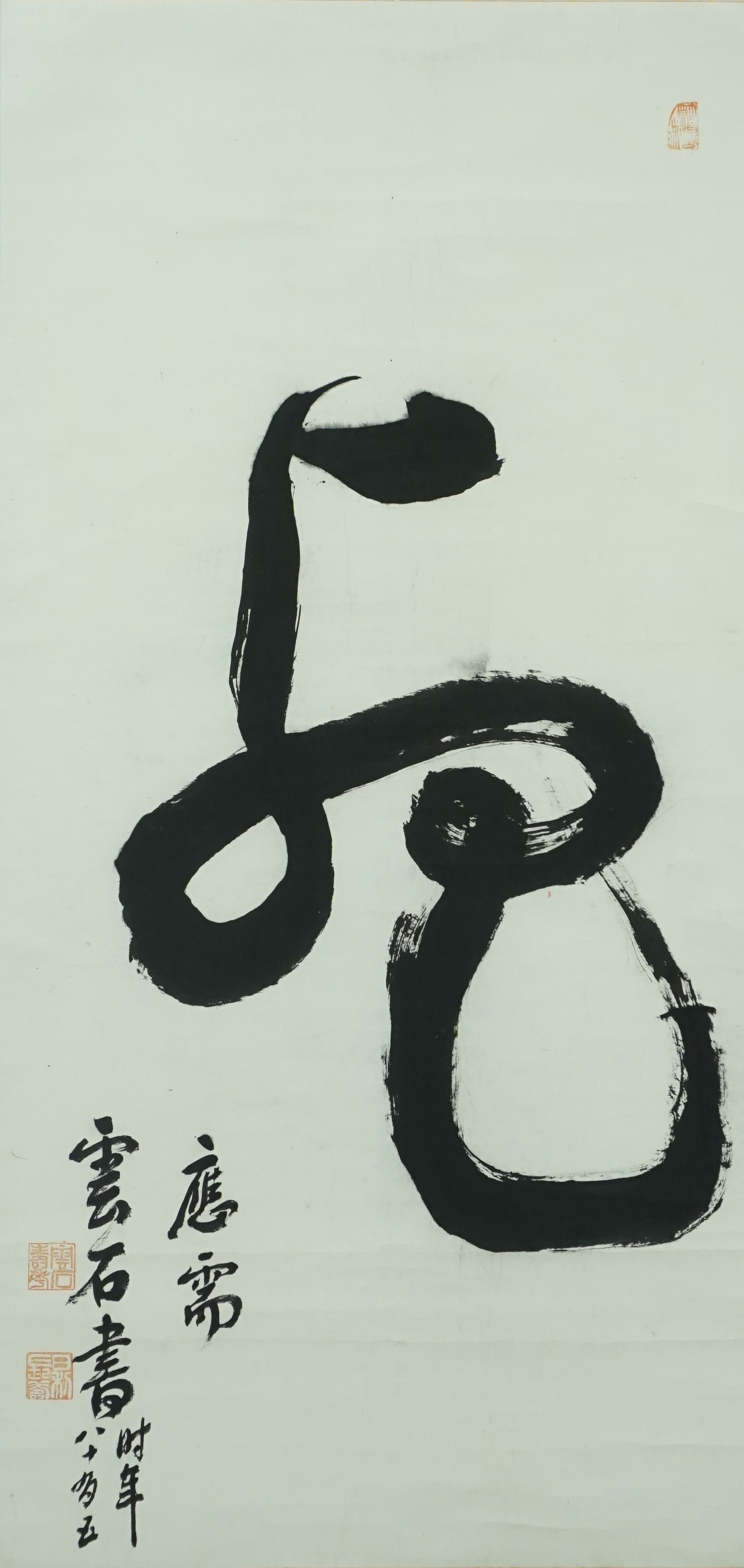

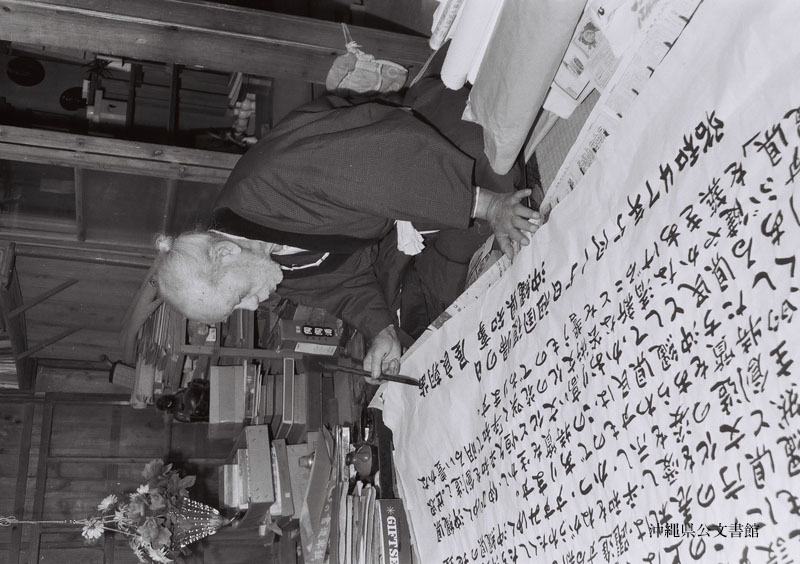

令和5年度新たに収蔵した資料を一堂に展示する「新収蔵品展」が2024年5月21日より開幕します(会期:2024年5月21日~6月23)。今回は、新収蔵品展で展示される作品の一つ、謝花雲石(じゃはなうんせき)筆「死字軸」を紹介します。謝花雲石先生(1883-1975)は、「沖縄の三筆」に数えられる能書家の一人です。代表的な作品に「沖縄県庁」の表札等があります。

謝花雲石筆「死字軸」 沖縄県庁表札を揮毫する謝花雲石先生(沖縄県公文書館所蔵)

本作は、寄贈者である仲松京子さんの父・曽根信一さんの依頼で書かれました。信一さんは県内各地で教鞭をとっていた方で、後年は雲石先生に師事し『読谷村立歴史民俗資料館紀要』第11・12号に雲石先生や本作にまつわるエピソード等を記しています。

それによると、信一さんは「生きている間を、自分にとって最も快適に、いわば最も自分らしく生きるにはどうすればいいか。長距離にしろ短距離にしろ、ゴールがあるからこそ精一杯走れるように、日ごろ死を意識することによって、生が充実するのではないか。あるいは、死というゴールを先取りして、その地点に立っていて、向こうからやってくる自分に、存命の生き方について、いろいろアドバイスすることもできはしないか。」と考え、高名な雲石先生に「死」の字を書いて欲しいと思うようになったそうです。

しかし、当時はまだ雲石先生に書を習っておらず、信一さんの妻・美津子さんが雲石先生の息子の妻と友人であることを知り、その縁でお願いするに至りました。最初は驚かれ本当にこの字でよいのか聞き返されたそうですが、最終的には理由を聞いて納得し制作を引き受けてもらえることになりました。雲石先生は「死」をどう書くかとても悩んだようですが、最終的には岳飛(中国南宋の武将・能書家)の法帖「前出師表」のなかの「悉貞亮死節之臣也」を手本に「死」を書き上げました。

こうして完成した書を美津子さんがもらいに行きましたが、帰る途中で書が無くなっていることに気が付きます。一生懸命探し回った美津子さんでしたが、大雨で道は泥まみれになりついに探し出すことができませんでした。

そこで謝罪のために雲石先生の家に向かいます。すると雲石先生から「やはり、また来たね」と言われ、続けて「いやこの字にはそういう運命があったのだ。私にはあなたがまた帰ってくるという予感がすでにあったのだ」「普段は書く分の墨しか入れないはずなのに、この時は2枚分の墨が硯にあった」と言われ、もう一枚書いてもらえることになりました。本作は、このような経緯で書かれた「死」の字の2枚目なのです。

2枚目完成後、雲石先生は「この字はかえるということなんだ」と語ったそうです。本作があらわす「死」とは、信一さんにとっては人生の道しるべであり、同時に、雲石先生にとっては循環を象徴するものになったのかもしれません。

これまで守り継がれてきた作品たちにはその数だけ様々なエピソードがあります。新収蔵品展では新たに沖縄県の宝になった作品たちをたくさん展示しているので、是非お越しください!

謝花雲石筆「死字軸」 沖縄県庁表札を揮毫する謝花雲石先生(沖縄県公文書館所蔵)

本作は、寄贈者である仲松京子さんの父・曽根信一さんの依頼で書かれました。信一さんは県内各地で教鞭をとっていた方で、後年は雲石先生に師事し『読谷村立歴史民俗資料館紀要』第11・12号に雲石先生や本作にまつわるエピソード等を記しています。

それによると、信一さんは「生きている間を、自分にとって最も快適に、いわば最も自分らしく生きるにはどうすればいいか。長距離にしろ短距離にしろ、ゴールがあるからこそ精一杯走れるように、日ごろ死を意識することによって、生が充実するのではないか。あるいは、死というゴールを先取りして、その地点に立っていて、向こうからやってくる自分に、存命の生き方について、いろいろアドバイスすることもできはしないか。」と考え、高名な雲石先生に「死」の字を書いて欲しいと思うようになったそうです。

しかし、当時はまだ雲石先生に書を習っておらず、信一さんの妻・美津子さんが雲石先生の息子の妻と友人であることを知り、その縁でお願いするに至りました。最初は驚かれ本当にこの字でよいのか聞き返されたそうですが、最終的には理由を聞いて納得し制作を引き受けてもらえることになりました。雲石先生は「死」をどう書くかとても悩んだようですが、最終的には岳飛(中国南宋の武将・能書家)の法帖「前出師表」のなかの「悉貞亮死節之臣也」を手本に「死」を書き上げました。

こうして完成した書を美津子さんがもらいに行きましたが、帰る途中で書が無くなっていることに気が付きます。一生懸命探し回った美津子さんでしたが、大雨で道は泥まみれになりついに探し出すことができませんでした。

そこで謝罪のために雲石先生の家に向かいます。すると雲石先生から「やはり、また来たね」と言われ、続けて「いやこの字にはそういう運命があったのだ。私にはあなたがまた帰ってくるという予感がすでにあったのだ」「普段は書く分の墨しか入れないはずなのに、この時は2枚分の墨が硯にあった」と言われ、もう一枚書いてもらえることになりました。本作は、このような経緯で書かれた「死」の字の2枚目なのです。

2枚目完成後、雲石先生は「この字はかえるということなんだ」と語ったそうです。本作があらわす「死」とは、信一さんにとっては人生の道しるべであり、同時に、雲石先生にとっては循環を象徴するものになったのかもしれません。

これまで守り継がれてきた作品たちにはその数だけ様々なエピソードがあります。新収蔵品展では新たに沖縄県の宝になった作品たちをたくさん展示しているので、是非お越しください!

学芸員 伊禮拓郎