首里城を救った男たち 伊東忠太と鎌倉芳太郎 「第2話 鎌倉芳太郎(~1923年まで)」

最終更新日:2024.04.25

前回からかなり時間が空いてしまいましたが、第2話目です。今回は、鎌倉芳太郎先生が忠太先生に出会う前の時期に焦点を宛てたいと思います。

東京美術学校時代の芳太郎(1918~1921年)

芳太郎先生は、1898年に現在の香川県三木町氷上でお生まれになりました。教師になりたいとの夢を持ち、1913年に香川県師範学校に入学します。在学中に日本画に触れる機会があり、だんだんと美術教員を志すようになります。

1918年に東京美術学校図画師範科(現在の東京藝術大学)に進学し、平田松堂助教授らの薫陶を受けます。1921年に卒業しますが、卒業前のある日、日本画家の水上泰生に沖縄行きを進められています。このことについて、芳太郎先生は次のように回想しています。

大正十年三月、東京美術学校を卒業したが、それ以前の或る日水上先生を訪ね、将来のことについて相談したところ、官費で琉球に行って学校の図画教師を一、二年間やって、琉球には古くから特殊な文化があったと思われるからそれを研究したり、また亜熱帯の自然の風物も面白いからそれを写生したりして絵の題材を探すのもよかろうという話に感銘し、それで早速白濱徴教授にお願いして、沖縄県女子師範学校教諭として文部省から出向を命ぜられるに至った。

また、卒業前に平田松堂助教授から奈良調査を進められたのも琉球研究を行うきっかけになったとも言われています。奈良調査について芳太郎先生は次のように語っています。

最後に通った唐招提寺で、その開基鑑真和上が、天平の昔遣唐使大伴胡麿の船で吉備真備、阿倍仲麿等と同行して阿兒奈波(沖縄島)に到着したという記事を『群書類従』本の「唐大和東征伝」で知り、そうであるならばこの寺を建立した建築家や彫刻家は皆沖縄に行っている筈である。それで今や私の赴任しようとする沖縄に大きな夢が膨らむ思いであった。着任早々このことを調べてみたが、その沖縄島の到着地点は、今の崇元寺廟前の沖縄御嶽の所であると推定した、千年以上の昔安里八幡前の真和志は、壼屋附近まで湾内の海であったと思われ、その真和志野にある赴任校に於て心行くまで千年の夢をそそられた。そしてこれが私の琉球研究の出発点となった。

こうして沖縄文化研究が始動していくわけですが、沖縄女子師範学校時代に行った調査研究成果の一つに、1923年の宮古・八重山調査があります。2月10日~3月7日にかけて入学試験官として出張する傍ら、現地で様々な人たちと会い、様々な場所を訪れています。八重山の調査時には、八重山蔵元絵師・喜友名安信の画稿112枚を喜友名の甥・宮良安宣から譲り受けています。この画稿は、戦後芳太郎先生のご意思で石垣に返すことになり、2019年には「八重山蔵元絵師画稿類(宮良安宣旧蔵)」として国の重要文化財に指定されました。また、桃林寺等でも調査を行っていますが、その際には石垣の写真師・﨑山用宴に調査写真の撮影を依頼し、芳太郎先生自身も補助として撮影を手伝いました。

沖縄本島に戻ってきた芳太郎先生は、東京に帰る前の約一か月調査に明け暮れます。この時期の調査記録には、写真撮影用の道具を購入した記述や撮影の記録が多くみられるようになります。写真記録を意識しだしたものと思われ、麦門冬の遠縁にあたるアマチュアカメラマン・小橋川朝昇から写真撮影に関する技術や機材面で世話になっていたことがわかっています。

早いもので2年の赴任期間も終わり、とうとう東京に帰る日がやってきます。沖縄調査記録を引っ提げて東京に帰り、運命の出会いを果たすのはもう間もなくのことです。

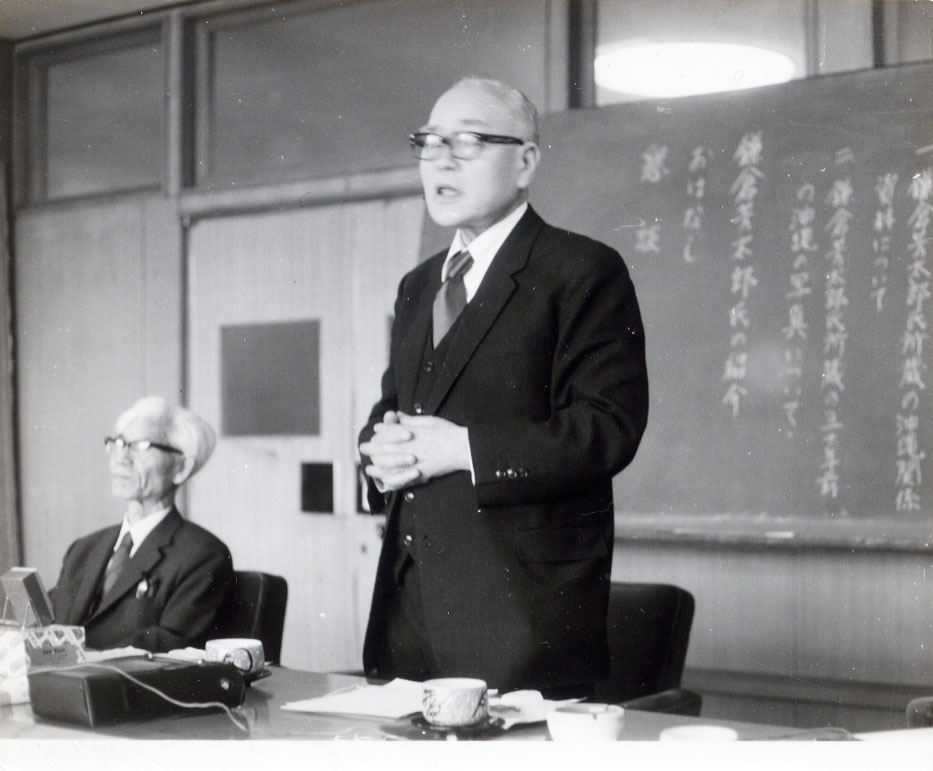

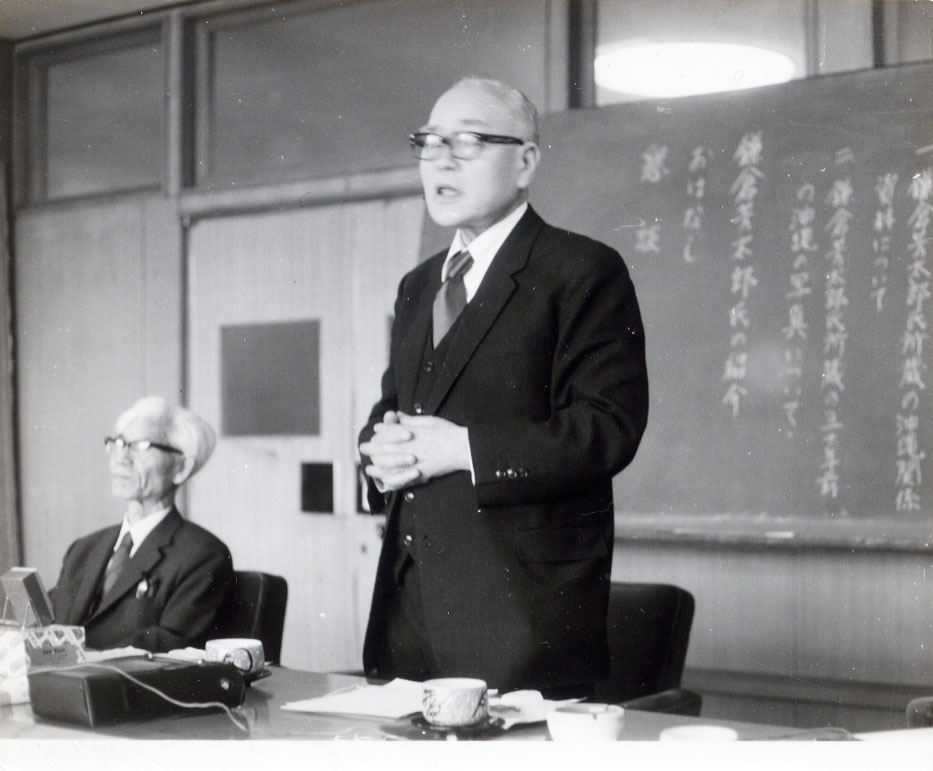

後年の鎌倉芳太郎先生(那覇市歴史博物館所蔵)

(第3話 忠太と芳太郎の出会いそして共同研究へ続く)

主要参考文献

1918年に東京美術学校図画師範科(現在の東京藝術大学)に進学し、平田松堂助教授らの薫陶を受けます。1921年に卒業しますが、卒業前のある日、日本画家の水上泰生に沖縄行きを進められています。このことについて、芳太郎先生は次のように回想しています。

大正十年三月、東京美術学校を卒業したが、それ以前の或る日水上先生を訪ね、将来のことについて相談したところ、官費で琉球に行って学校の図画教師を一、二年間やって、琉球には古くから特殊な文化があったと思われるからそれを研究したり、また亜熱帯の自然の風物も面白いからそれを写生したりして絵の題材を探すのもよかろうという話に感銘し、それで早速白濱徴教授にお願いして、沖縄県女子師範学校教諭として文部省から出向を命ぜられるに至った。

鎌倉芳太郎「技法論」『古琉球紅型第2期』

また、卒業前に平田松堂助教授から奈良調査を進められたのも琉球研究を行うきっかけになったとも言われています。奈良調査について芳太郎先生は次のように語っています。

最後に通った唐招提寺で、その開基鑑真和上が、天平の昔遣唐使大伴胡麿の船で吉備真備、阿倍仲麿等と同行して阿兒奈波(沖縄島)に到着したという記事を『群書類従』本の「唐大和東征伝」で知り、そうであるならばこの寺を建立した建築家や彫刻家は皆沖縄に行っている筈である。それで今や私の赴任しようとする沖縄に大きな夢が膨らむ思いであった。着任早々このことを調べてみたが、その沖縄島の到着地点は、今の崇元寺廟前の沖縄御嶽の所であると推定した、千年以上の昔安里八幡前の真和志は、壼屋附近まで湾内の海であったと思われ、その真和志野にある赴任校に於て心行くまで千年の夢をそそられた。そしてこれが私の琉球研究の出発点となった。

鎌倉芳太郎「技法論」『古琉球紅型第2期』

沖縄女子師範学校教員時代の芳太郎(1921~1923年)

沖縄女子師範学校で教鞭を取るかたわら、赴任当初は亜熱帯の美しい自然を楽しむ旅行者のような気分であったそうです。しかし、だんだんと沖縄の文化に興味を抱くようになります。

そんな折、沖縄タイムスの「琉球画人伝」という記事を目にします。この記事を書いたのは、当時の沖縄を代表するジャーナリストであり俳人の末吉安恭、またの名を末吉麦門冬と呼ばれる人物でした。麦門冬さんから琉球の絵師のことについてもっと詳しく聞いてみたいと思った芳太郎先生は、麦門冬邸を訪ねます。沖縄のことを知ろうとする芳太郎先生のことを快く思った麦門冬さんは、記事の情報元である長嶺華国翁(琉球王国最後の貝摺奉行所絵師)のことを紹介しました。ジャーナリストにとって取材元はとても大切な存在なので、芳太郎先生のことをとてもかっていたことがわかります。この麦門冬さんとの出会いについて、芳太郎先生は次のように語っています。

若しも末吉と出会わなかったならば、私がその後の調査研究に進みえたかどうか。末吉安恭こそこの研究のための恩人である。

そんな折、沖縄タイムスの「琉球画人伝」という記事を目にします。この記事を書いたのは、当時の沖縄を代表するジャーナリストであり俳人の末吉安恭、またの名を末吉麦門冬と呼ばれる人物でした。麦門冬さんから琉球の絵師のことについてもっと詳しく聞いてみたいと思った芳太郎先生は、麦門冬邸を訪ねます。沖縄のことを知ろうとする芳太郎先生のことを快く思った麦門冬さんは、記事の情報元である長嶺華国翁(琉球王国最後の貝摺奉行所絵師)のことを紹介しました。ジャーナリストにとって取材元はとても大切な存在なので、芳太郎先生のことをとてもかっていたことがわかります。この麦門冬さんとの出会いについて、芳太郎先生は次のように語っています。

若しも末吉と出会わなかったならば、私がその後の調査研究に進みえたかどうか。末吉安恭こそこの研究のための恩人である。

鎌倉芳太郎『沖縄文化の遺宝』

こうして沖縄文化研究が始動していくわけですが、沖縄女子師範学校時代に行った調査研究成果の一つに、1923年の宮古・八重山調査があります。2月10日~3月7日にかけて入学試験官として出張する傍ら、現地で様々な人たちと会い、様々な場所を訪れています。八重山の調査時には、八重山蔵元絵師・喜友名安信の画稿112枚を喜友名の甥・宮良安宣から譲り受けています。この画稿は、戦後芳太郎先生のご意思で石垣に返すことになり、2019年には「八重山蔵元絵師画稿類(宮良安宣旧蔵)」として国の重要文化財に指定されました。また、桃林寺等でも調査を行っていますが、その際には石垣の写真師・﨑山用宴に調査写真の撮影を依頼し、芳太郎先生自身も補助として撮影を手伝いました。

沖縄本島に戻ってきた芳太郎先生は、東京に帰る前の約一か月調査に明け暮れます。この時期の調査記録には、写真撮影用の道具を購入した記述や撮影の記録が多くみられるようになります。写真記録を意識しだしたものと思われ、麦門冬の遠縁にあたるアマチュアカメラマン・小橋川朝昇から写真撮影に関する技術や機材面で世話になっていたことがわかっています。

早いもので2年の赴任期間も終わり、とうとう東京に帰る日がやってきます。沖縄調査記録を引っ提げて東京に帰り、運命の出会いを果たすのはもう間もなくのことです。

後年の鎌倉芳太郎先生(那覇市歴史博物館所蔵)

(第3話 忠太と芳太郎の出会いそして共同研究へ続く)

主要参考文献

- ・鎌倉芳太郎「技法論」(『古琉球紅型第2期』 京都書院 1974年)。

- ・鎌倉芳太郎『沖縄文化の遺宝』 岩波出版 1982年。

- ・原田あゆみ「鎌倉芳太郎の前期琉球芸術調査と美術観の変遷」

- (『沖縄県立芸術大学附属研究所紀要 沖縄芸術の科学』第11号 沖縄県立芸術大学附属研究所編集・発行 1999年)。

- ・『麗しき琉球の記憶 鎌倉芳太郎が発見した美』沖縄文化の杜 2014年。他

学芸員 伊禮拓郎