「戦後沖縄の教育をふり返る1945-1972」~学芸員講座から~

最終更新日:2024.04.25

八・四制、文教学校、教育区、教育税など、皆さんは聞いたことがあるでしょうか。もしかしたら、学校現場で現に働いている先生方にとっても馴染みのない言葉かもしれません。復帰前の沖縄の教育制度は、基本的には日本本土の教育法令等に準拠しながらも、異なる制度等が一部みられました。

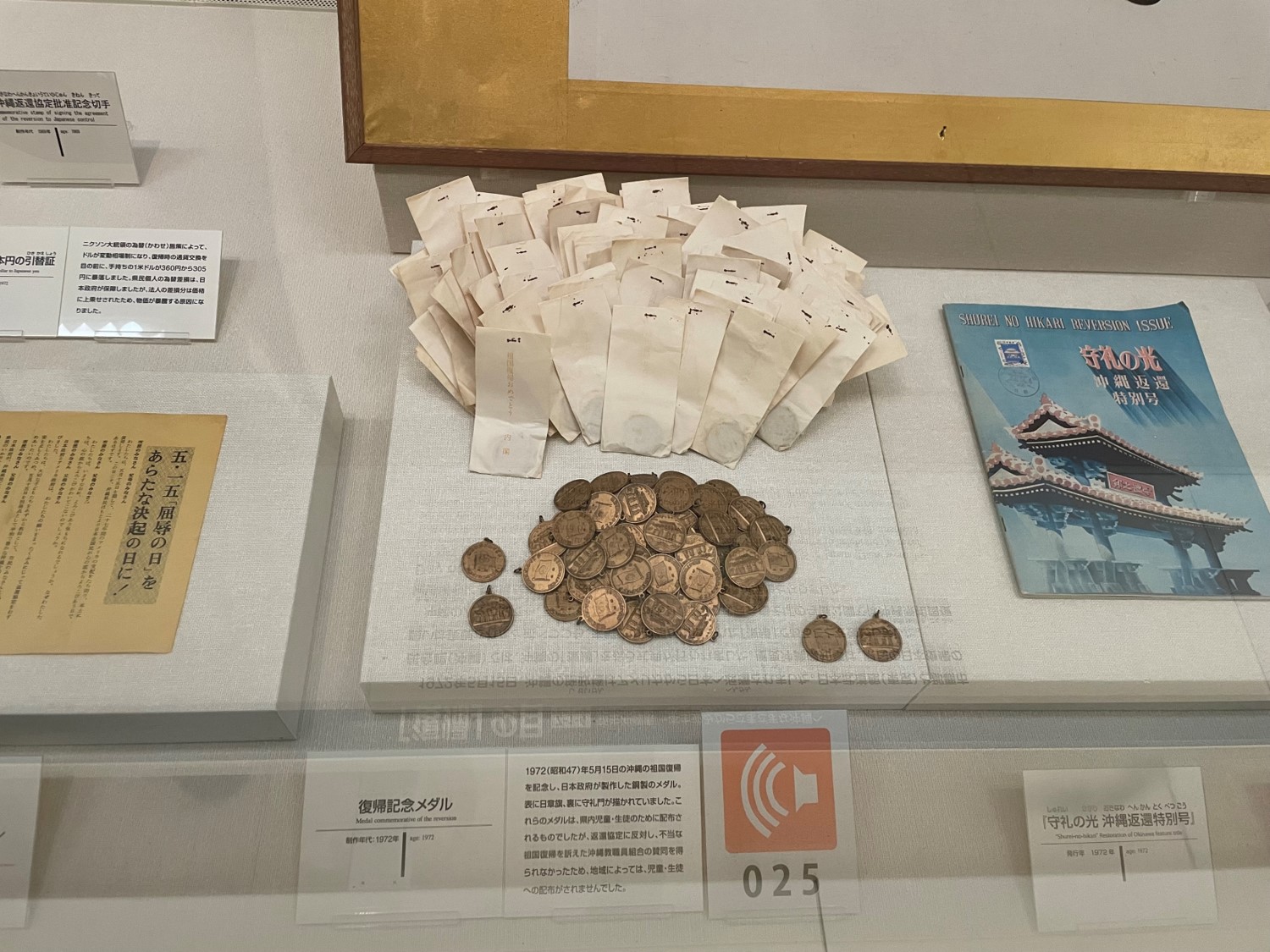

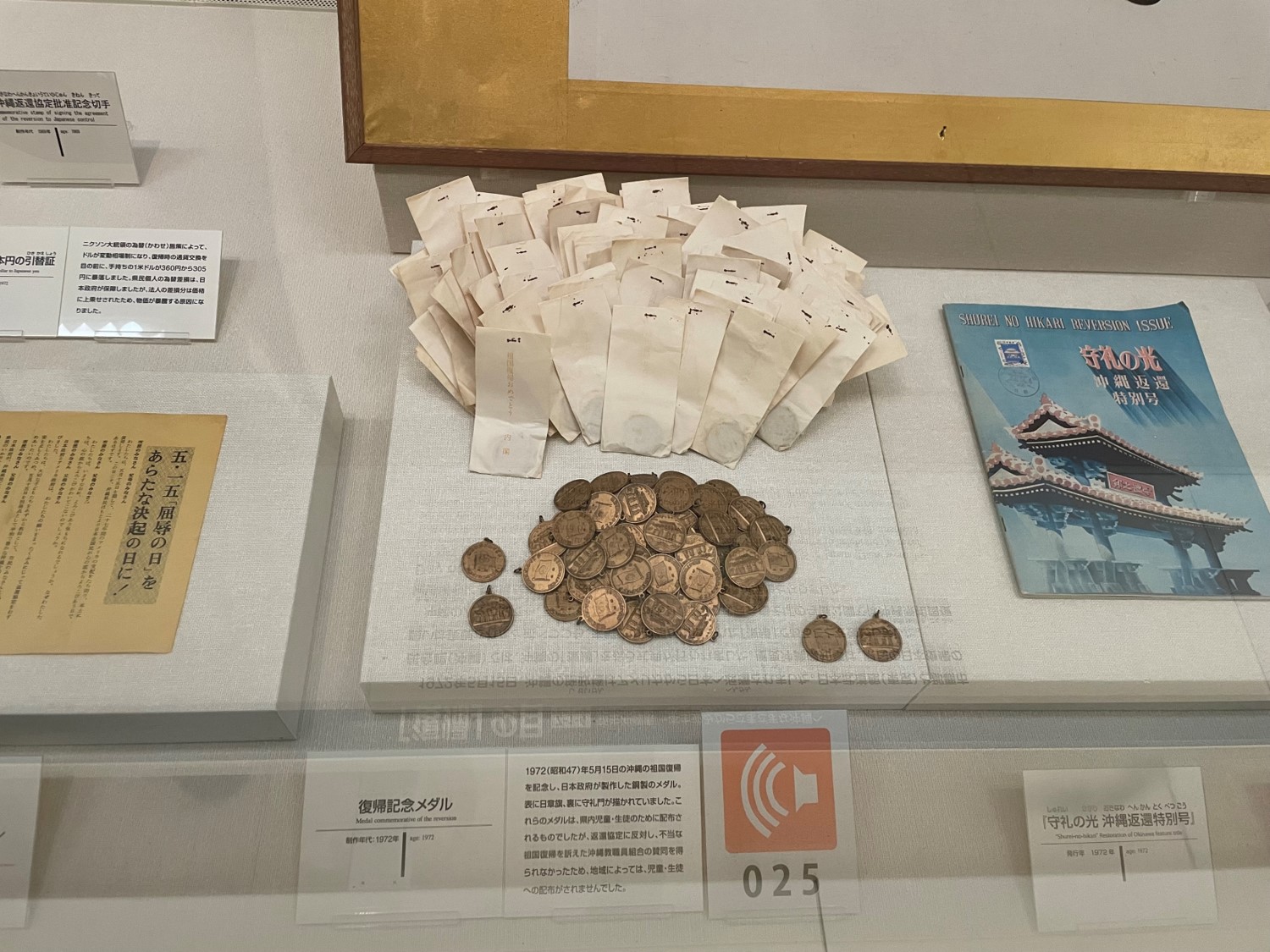

「復帰記念メダル」

実は、私も学校現場で働いていたことがありますが、終戦直後の学校教育の再スタートや復帰前までの教育制度等については考えてみる機会がほとんどありませんした。ところが、博物館で勤務する中で、ある資料に出会いました。それが、1972年5月15日の「復帰記念メダル」です。

復帰記念メダルは当館の常設展示室で展示しており、平成11年に寄贈の受け入れをした資料です。950枚のメダルとともに「祖国復帰おめでとう 内閣」と書かれたメダルの収納袋からなります。復帰記念メダルは、日本政府が県内の小中学生全員に配布するために準備しましたが、実はほとんどの学校で配布されませんでした。

写真1 復帰記念メダル(博物館常設展)

理由として、当時、沖縄県祖国復帰協議会の一翼を担う沖縄教職員会が、県民の求める米軍基地の「即時・無条件・全面返還」が実現しないかたちの復帰に反対したためです。復帰を願い求めつつも、基地が残されたままの復帰に葛藤を抱いた沖縄社会の様子を、この復帰記念メダルからうかがい知る事ができるのはないでしょうか。

復帰記念メダルは当館の常設展示室で展示しており、平成11年に寄贈の受け入れをした資料です。950枚のメダルとともに「祖国復帰おめでとう 内閣」と書かれたメダルの収納袋からなります。復帰記念メダルは、日本政府が県内の小中学生全員に配布するために準備しましたが、実はほとんどの学校で配布されませんでした。

写真1 復帰記念メダル(博物館常設展)

理由として、当時、沖縄県祖国復帰協議会の一翼を担う沖縄教職員会が、県民の求める米軍基地の「即時・無条件・全面返還」が実現しないかたちの復帰に反対したためです。復帰を願い求めつつも、基地が残されたままの復帰に葛藤を抱いた沖縄社会の様子を、この復帰記念メダルからうかがい知る事ができるのはないでしょうか。

かつてあった「教育区」

さて、本題に戻りますが、この資料をみて何だろうと疑問に感じたことがありました。それは、950枚のメダルを入れた段ボールに“中城区教育委員会 御中”と書かれたラベルが貼ってあったのです。

写真2 中城区教育委員会のラベルが貼られた箱

中城区教育委員会は現在の中城村教育委員会に相当するのですが、復帰前まではそれぞれの市町村毎に教育行政を担う教育区が設定されていました。つまり、一般行政の中の一部として教育行政が含まれていたのでなく、教育行政が一般行政から独立していたのです。

ラベルが貼られた段ボールも当時のものであり、資料を収納している箱も貴重な歴史資料だと実感しました。このラベルとの出会いが、復帰前までの教育制度について考えてみる契機となりました。

写真2 中城区教育委員会のラベルが貼られた箱

中城区教育委員会は現在の中城村教育委員会に相当するのですが、復帰前まではそれぞれの市町村毎に教育行政を担う教育区が設定されていました。つまり、一般行政の中の一部として教育行政が含まれていたのでなく、教育行政が一般行政から独立していたのです。

ラベルが貼られた段ボールも当時のものであり、資料を収納している箱も貴重な歴史資料だと実感しました。このラベルとの出会いが、復帰前までの教育制度について考えてみる契機となりました。

戦後沖縄の教育をふり返る

令和6年3月に開催した学芸員講座では「戦後沖縄の教育をふり返る1945-1972」と題し、現在と異なる復帰前までの教育制度のいくつかを紹介しました。

講座に参加していただいた方々の中にも当時の学校の様子を覚えている方が多く、講座の中でお話をうかがったり、アンケートに記入したりしてもらいました。そこで、アンケートで書かれたものをいくつか紹介したいと思います。

●「ある学校で勤務しているとき校長室から段ボール箱に入った大量の復帰記念メダルが出てきた。そのまま廃棄するのもしのびないので3年生に配布した。」

●「テント、かやぶき、瓦ぶき、コンクリート建ての校舎を小学校時代に全て経験しました。」

●「中1(1955年)の音楽の先生はコザ高校を卒業したばかりの方だった。」

●「復帰の当日、貰ったことをはっきりと覚えているのは、当時流行していた黄色(スマイルマーク)の下敷きと筆箱でした。」

●「校門を入るとすぐ立派な彫刻の入った小さな建物(奉安殿)があり、異質に感じた。悪いことをすると入れられる・中にはヘビがいっぱいいると聞かされた。」

それ以外にも、当時の校舎の様子、米軍からと思われるクリスマスプレゼント、日の丸の掲揚、標準語励行、復帰前後の雰囲気の違いなど沢山のエピソードが寄せられました。現在の学校現場や教育環境とは異なる状況に驚き、勉強させていただきました。復帰前後で変わったものとして、渡航証明書の不要、ドルから円へ(通貨交換)、ナナサンマル(1978年)がよく挙げられますが、教育制度も一部変わりました。それは、復帰にともない本土の法令が沖縄県に適用されたことが理由でした。戦後から復帰前までの沖縄教育がどのような経過をたどったのか、関心をもっていただけたら幸いです。

講座に参加していただいた方々の中にも当時の学校の様子を覚えている方が多く、講座の中でお話をうかがったり、アンケートに記入したりしてもらいました。そこで、アンケートで書かれたものをいくつか紹介したいと思います。

●「ある学校で勤務しているとき校長室から段ボール箱に入った大量の復帰記念メダルが出てきた。そのまま廃棄するのもしのびないので3年生に配布した。」

●「テント、かやぶき、瓦ぶき、コンクリート建ての校舎を小学校時代に全て経験しました。」

●「中1(1955年)の音楽の先生はコザ高校を卒業したばかりの方だった。」

●「復帰の当日、貰ったことをはっきりと覚えているのは、当時流行していた黄色(スマイルマーク)の下敷きと筆箱でした。」

●「校門を入るとすぐ立派な彫刻の入った小さな建物(奉安殿)があり、異質に感じた。悪いことをすると入れられる・中にはヘビがいっぱいいると聞かされた。」

それ以外にも、当時の校舎の様子、米軍からと思われるクリスマスプレゼント、日の丸の掲揚、標準語励行、復帰前後の雰囲気の違いなど沢山のエピソードが寄せられました。現在の学校現場や教育環境とは異なる状況に驚き、勉強させていただきました。復帰前後で変わったものとして、渡航証明書の不要、ドルから円へ(通貨交換)、ナナサンマル(1978年)がよく挙げられますが、教育制度も一部変わりました。それは、復帰にともない本土の法令が沖縄県に適用されたことが理由でした。戦後から復帰前までの沖縄教育がどのような経過をたどったのか、関心をもっていただけたら幸いです。

主任学芸員 宮城 修