ヤンバルの山中に残る藍壺をさぐる

最終更新日:2013.12.26

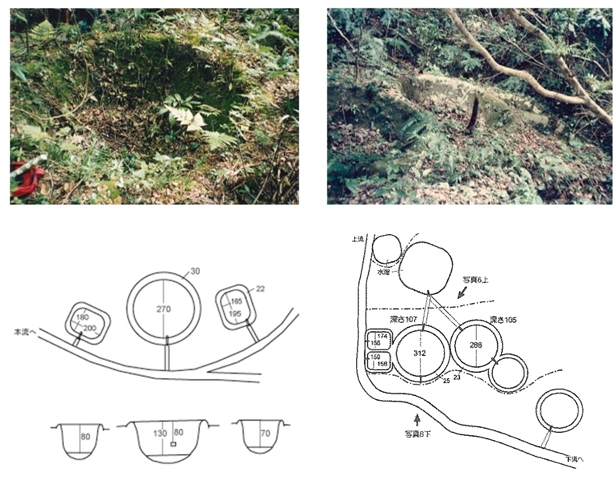

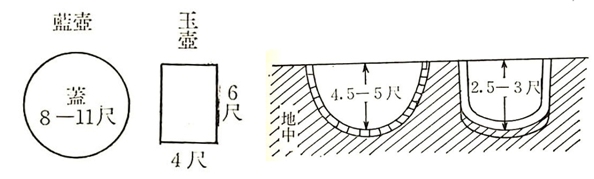

去った11月23日の学芸員講座で「藍壺(あいつぼ:エーチブ)から琉球藍の製藍業(せいらんぎょう)をさぐる」と題して、学生時代に追っかけていた沖縄島北部の山中に残る藍壺の遺構について紹介しました。琉球藍といえば、沖縄の伝統染織に興味のある方ならよくご存知の藍染料ですが、今回は染織そのものから少し離れてお話したので、講座の内容をかいつまんで紹介します。 琉球藍とは、キツネノマゴ科の植物、リュウキュウアイを加工して得られる藍染料のことです。製藍工程で、アイ葉を水につけて腐食発酵させ、水に溶け出た藍成分を石灰と混ぜて吸着・沈殿させ、半分水気を切って出荷します。泥状なので「泥藍(どろあい)」といわれます。 琉球藍の製造に欠かせないのがアイ葉を漬け込み染料を仕立てる水槽です。これを藍壺(方言でエーチブ)といい、また、できあがった染料を貯蔵する槽を玉壺(タマチブ)といいます。かつて沖縄では、琉球藍の製藍業が北部一帯で盛んに行われていました。戦前は自家用として、あるいは換金作物として製造されていました。 その痕跡である藍壺の遺構が今も本部や国頭の山中に残っています。1990年頃ヤンバルの山を散策していたとき、たまたま炭焼き窯とは違う形の遺構を見つけて、それからしばらくの間、山に詳しい方と藍壺の分布調査をしました。1997年までに筆者が確認した遺構は12ヵ所、また聞き取り調査で昔あったとされる場所が13ヵ所ありました。実際にあった遺構はほとんどが人里離れた奥深い山の中。川沿いの石積みを目当てによく観察してみると円形や四角形の大きな穴を見つけることがありました。

国頭村与那川支流(左)と今帰仁村志慶真川上流部の藍壺と玉壺(右)

これらの遺構の分布地や形状の特徴等から戦前の製藍技術やその担い手の姿が見えてきます。また、明治から昭和初期の新聞記事等も合わせて整理してみると、おもしろいことがわかりました。

まず、明治時代前半は、廃藩置県により職を失った無禄士族(むろくしぞく)が本部半島に移り住み、琉球藍を生業にし始め、明治30年代に入ると杣山開墾(そまやまかいこん)が許可され本部から国頭地域に生産地が拡大したこと、つぎに、琉球藍が換金作物として有用であったために、インド藍や合成染料との競合や当時の世界情勢の影響をかなり受けたことがあります。琉球藍は、明治初期には需要も高く生産を伸ばしていましたが、インド藍や合成染料に押されて明治後期には衰退します。しかし、第一次世界大戦で合成染料の輸入が滞るとまた復興したのです。ほかにも、藍壺を通して戦前の沖縄における山の暮らしを知り、人々の知恵と工夫で生み出された製藍技術から学ぶことがたくさんあります。

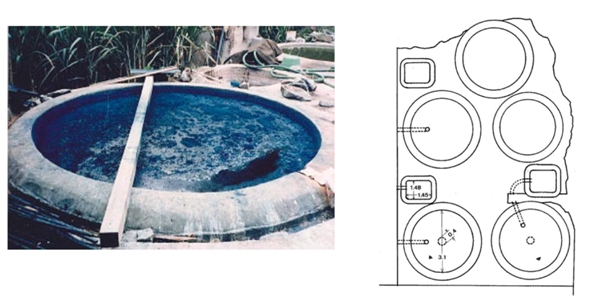

戦後は衣生活の変化や天然染料への需要の減少から、琉球藍は伝統染織の中で細々と使われているのが現状です。それとともに、製藍業を営む方々もずいぶん少なくなりました。しかしながら、現在でも琉球藍の技術は伝えられ、沖縄独特の染料は作られ続けています。一部が機械化しようとも職人の感で「アンダーエー」という上質な泥藍が生み出されているのです。

本部町山里の藍壺(1993年の製造後の様子)

「沖縄県染色植物」の記録より児玉沖縄県技師の1915年(大正4年)5月調査

主任学芸員 大湾ゆかり