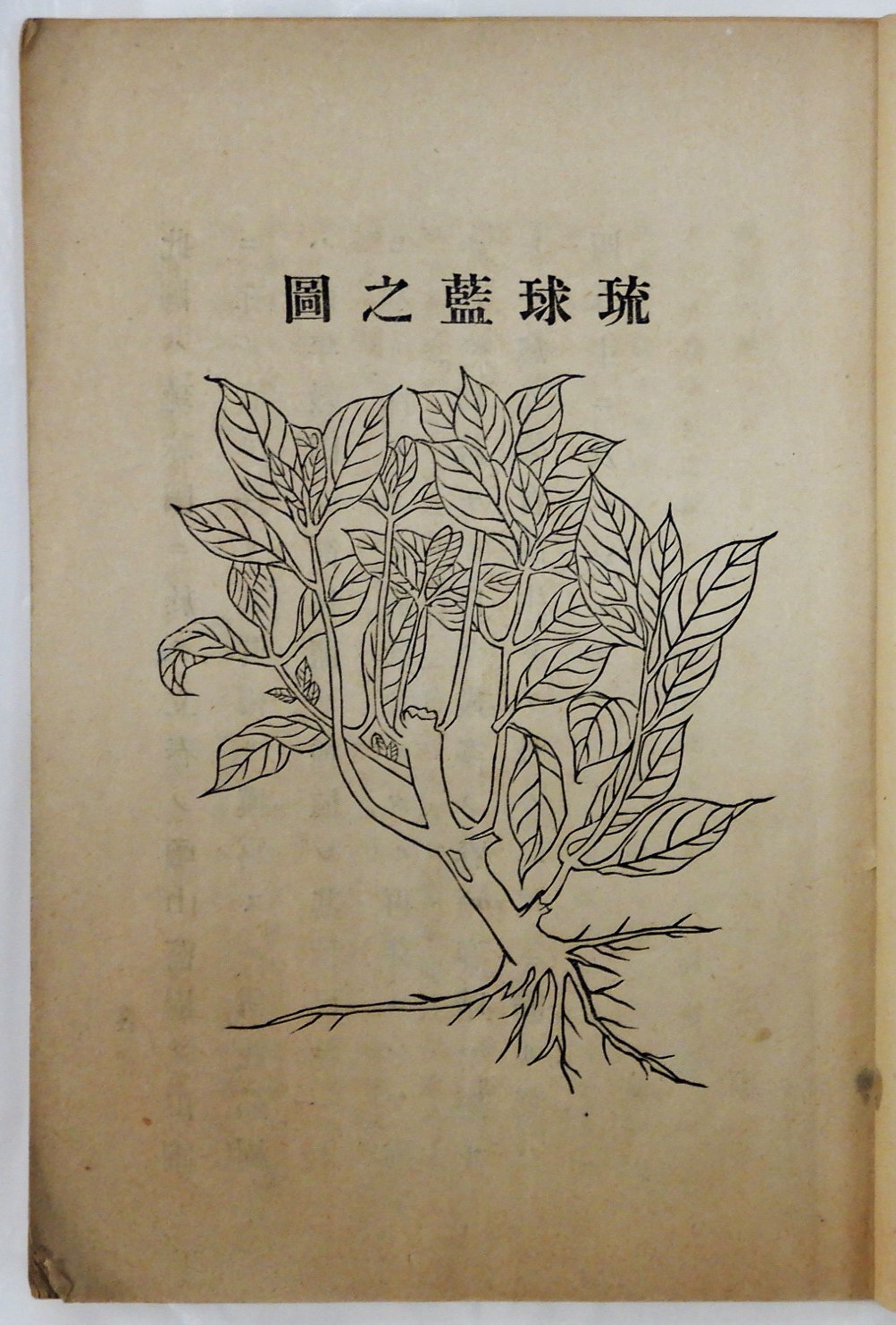

資料にみる琉球藍の製藍技法の比較研究

最終更新日:2025.07.19

1.はじめに

沖縄の染織物に用いられる藍染料の中で最も多く利用されてきたのは、キツネノマゴ科のリュウキュウアイ(方名:イェー、エー、ファーエー、俗称:山藍)という植物からできる琉球藍(方名:イェー、エー、タマエー、俗称:泥藍)である。沖縄語で「エーヌジャー」(藍を抜く人の意)という藍を製造する人びとは、リュウキュウアイの葉茎(以下、「アイ葉」という)から藍成分を抜き出し、石灰を加えて攪拌沈殿させる、いわゆる沈殿法※という製法で琉球藍を作る。その製藍工程では、天候や収穫したアイ葉の質を見極めつつ最大限藍の成分を抽出しようとする、製造者の知識や経験から生み出される技をみることができる。また、アイ葉が発酵すると表面は紫銀膜に覆われ、液色は黄緑色になり、そこへ石灰を投じると空色に瞬時に変化し、やがて攪拌するごとに深い藍色に変わる。この世にも不思議な藍の製藍法を、沖縄の人びとはいつどのように体得したのだろうか。そうした興味のもと琉球藍関係の資料を探しているうちに、琉球王国時代まで薩摩藩外へ持ち出せなかった琉球藍が廃藩置県(明治4年)に伴い解禁となり、それによって明治~大正時代に他の染料との比較や具体的な製藍方法を著した記録が増えたことがわかった。そこで本コラムでは、6月の学芸員講座で取り上げた資料から製藍技法の記事を抜き出して紹介し、現代のそれと比較して考察したいと思う。

※沈殿法:収穫したアイ葉を水に漬けこみ、数日間置いて発酵した頃合いをみて葉を除去する。残った液に石灰を混ぜて攪拌する。十分に攪拌すると、液の中の藍成分が石灰に沈着して一緒に沈殿する。上澄み液を徐々に取り去り、最後には沈殿した藍を布等で脱水濃縮して染料を製する。

写真1 アイ葉の投入 発酵して膜がはったアイ葉 石灰投入後攪拌すると色が変化

2.琉球藍の製造方法を記した資料(意訳)

(1)「富川親方八重山島農務帳」 1874年(同治13・明治7) 『沖縄県史料』前近代6収録

製法は、藍壺に生藍を広げ入れ、小木でアイ葉が洩れないように覆い、さらに壺の真中と左右3ヵ所を3、4本の木で抑え木組を調え石で抑える。水の分量は抑え木より夏は7、8寸、冬は3、4寸程上まで入れたら、春は3日秋は4、5日程で朽ちる。けじ※(発酵)前に一度上下を裏返し、最もけじ(発酵)した時分にはアイ葉を手で掴むと皮は剥がれて枝は節々折れ散るようになり、水の色は白黄色が多く青色は薄くなる。この時、滓を残らず取り出し、山水で山陰にある壺では、生藍100斤に海の石灰、強ければ2升5、6合、弱ければ2升5、6合より3升まで、野水で陽が当たる所にある壺では、強い灰は2升5,6合より3升弱まで、弱い灰は3升より3升4、5合まで、生藍の斤高に応じて灰の割合を決め、堅い灰は手籠に入れて壺に漬けて投入し、製法人3、4人で一通り棒でけじ(攪拌)したならば、灰が弱い時は灰を足すとぼけ色よりだんだん黒色になっていく。攪拌していくと小花より荒花、中花が立ち、水の音がやかんの湯が吹き立つようであればけじ(発酵)加減も丁度よいのでけじ(攪拌)作業をやめ、6~8時間後又は次の日までに壺の底に(藍)玉が沈殿していくので、上澄み液をできるだけ繰り返し捨て藍の固まりを玉壺に移し入れ、次の日上澄み液を捨てれば堅い藍玉ができる。

附 島に藍玉に加工する壺がない場合は、専ら小壺で藍を抜き、それぞれの分量をよく考えて製法の方に念を入れること。

※本文中に出てくる「けじ」は「異し・怪し」と同意であれば「普通と違っている、異様である、特別である」という意味だが、本文では製藍作業の中の藍成分が変化する工程で用いられているので、この語句の後に( )を付けて推測される作業内容を書き入れた。

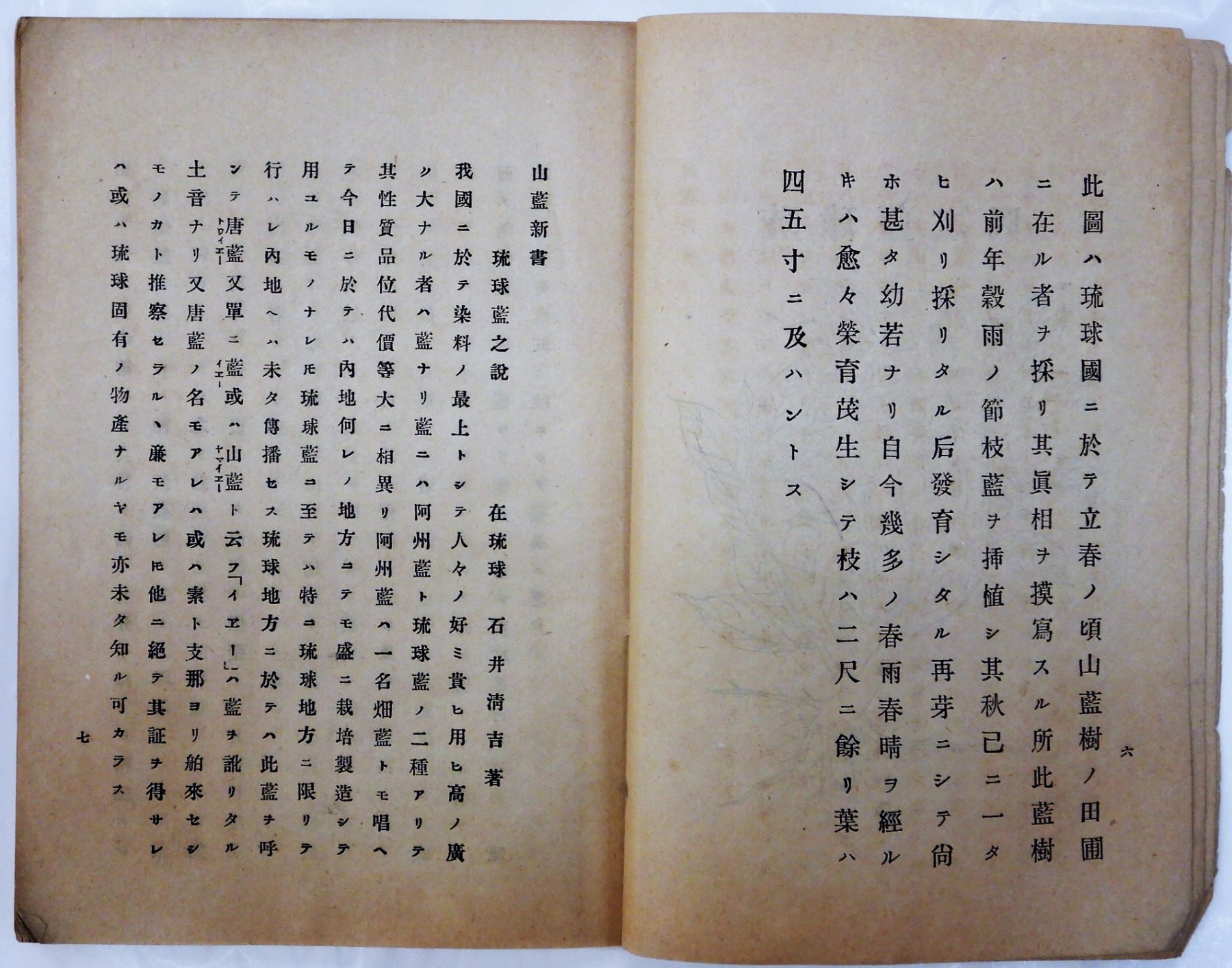

(2)『山藍新書 全』石井清吉著 1888年(明治21) 沖縄県立博物館・美術館所蔵

【製造法】

製造場は水の便がよく、雨露を防げる所に大桶又は大甕を設置する。刈り取ったアイの生葉は直に大桶に投入し、その上に石をのせて押さえ、清水を入れて2、3日放置する。2、3日経つと水の色は青く変化し、水面に無数の紅金色の点々が発生する。このとき押石を除き、竹又は木の棒で勢いよく攪乱し、すぐに枝葉を取りあげ藍の水を絞り取る。このとき水の色は濃厚にして水面に葉深紅の花泡が表れる。その枝葉は早々に取り捨て、残渣は肥料とする。藍水に一石に対し上等石灰2升ないし3升の割合で入れ、棒でよく攪拌する。凡そ6、7時間経つと藍分は水分と離れて器底に沈殿する。そうしたら静かに上水を流し出し、沈殿した泥藍を取りあげ、さらに大風呂敷状の綿布の上に置いて水分を切り、上桶又は甕に容れて貯蔵する。

生葉はよく成熟したものを用いること。未熟なものは色が薄く量も少なく下手したらできないこともある。浸水時間は極めて上品な藍を作ろうとすれば1日半とし、また下品を製すときは3、4日置くこともある。ただし、上品は量が少なく、下品は量が多くなる。石灰は量が多すぎると藍建てに支障が出る。逆に少ない時は貯蔵において腐敗するので、中庸が良い。(以下略)

『山藍新書』 琉球藍の図 山藍新書の本文

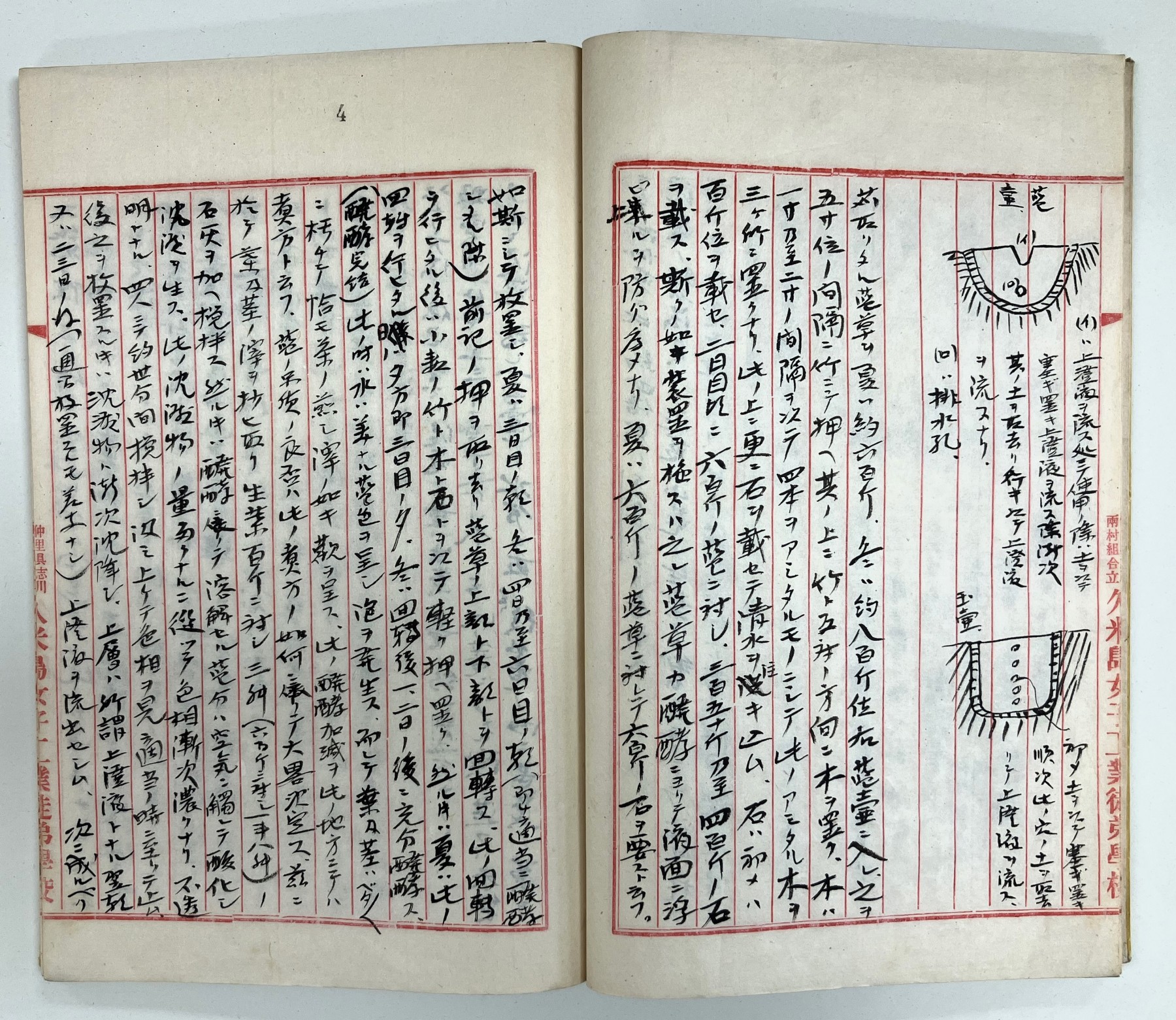

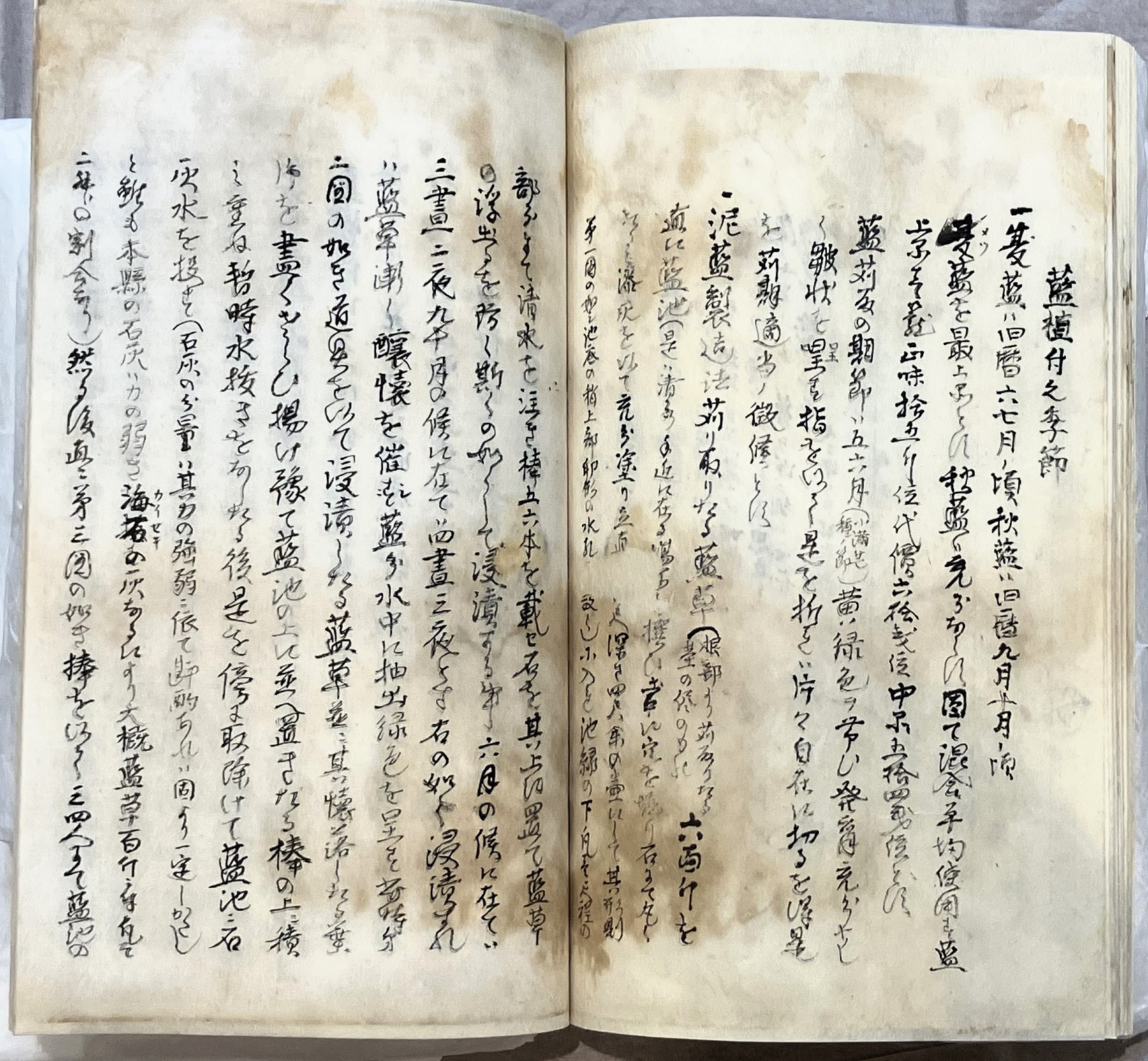

(3)「藍植付之季節」『沖縄の染織工程』 明治20年代(詳細不明) 沖縄県公文書館所蔵

【泥藍製造法】

刈取った藍草600斤を直に藍池(土中に穴を掘り石で加工して漆喰を塗った深さ4尺余りの壺)に投入し、縁の下約1尺まで清水を注ぎ入れ、棒5、6本を載せ、石をその上に置き静置する。6月の頃は2泊3日、9、10月では3泊4日ほど浸漬すれば、藍草は発酵し藍分が水中に溶け緑色を呈する。頃合いを見て藍草や溶けた葉片を引き揚げ、藍池の上に並べた棒に積み重ね水抜きした後、これを傍らに取り除き、藍池に石灰水を投入する。石灰の分量はその力の強弱によるが、サンゴ灰は藍草100斤に付き凡そ2舛の割合である。つぎに、第三図の棒を持ち3、4人で一時間ほど頻繁に攪拌する。次第に水の色は濃くなって暗黒色に変わったら攪拌を止め、一夜ほど静置する。翌朝、排水孔を開いて上澄み液を除去すれば、池底には濃藍色の液が残る。これを「水藍」という。藍池の傍らもある製藍池(この構造は上部から下部にかけて斜降した構造)に筵を敷き、水藍をくみ上げて水分を流し去る。12時間から20時間排水したものが「泥藍」、すなわち「琉球藍」である。藍草100斤から泥藍は通常30斤~35斤得られる。

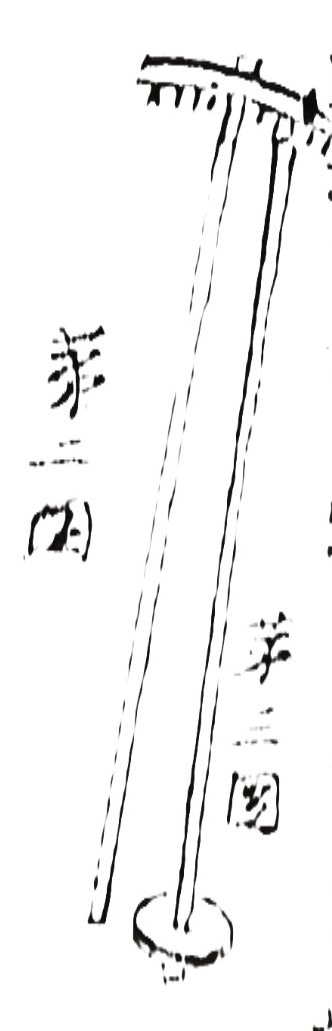

「藍植付之季節」『沖縄の染織工程』本文 第三図

(4)「沖縄縣染料植物」児玉親徳 1915年(大正4)5月調査 鹿児島県立図書館所蔵

【製造方法】

刈取った藍草を夏は約600斤、冬は約800斤藍壺に入れ、5寸間隔に竹を並べて押さえ、その上に反対方向に

木(1、2寸間隔で4本編んだもの)を3ヵ所に置く。その上にさらに石を載せて清水を注ぎこむ。石は初め100斤位、2日目には350斤~400斤の石を載せ、藍草が発酵により浮かび上がるのを防ぐためである。

しばらく放置し、夏は3日目の朝、冬は4~6日目の朝(適当に発酵している際)、重石を取り去って藍草の上下を回転する。回転を行った後は、少数の竹と木で軽く押さえ、夏はその日の夕方、冬は1、2日後充分発酵する。この時は水は美しい藍色を呈し泡が発生し、葉や茎は朽ちて茶の煎じ滓のようになる。この発酵加減をこの地方では「煮方」という。藍の品質の良否はこの煮方の如何によって大方決定する。

そこで葉と茎の滓を払い取り、生葉100斤に対して3升の石灰を加え攪拌する。すると発酵によって溶解した藍分は空気に触れて酸化し沈殿を生じる。この沈殿物の量が多くなるに従って、色相は濃くなって不透明となる。4人で約30分間攪拌し、汲み上げて色相を見て適当な時に止める。

この後、放置すると沈殿物は漸次沈降し、上層は上澄み液となり、翌朝又は2、3日後に上澄み液を流出する。次に不純物を除くため竹バーキを入れ、この籠で濾して沈殿物を汲み出し、玉壺に移して放置する。玉壺には側面縦に数か所孔があるものと、細長い裂け目を付けたものがある。いずれも初めは土を塗っておき、徐々に上澄み液を流し出す。

【出荷】

玉壺より汲みだして販売用の籠に詰める際は、筵又は米袋の上に泥藍を移し、水分を取り去ってから籠の内に芭蕉の葉を敷いてその上に詰め込む。販売は、製造人自ら那覇へ持っていき販売する。

「沖縄縣染料植物」製造方法の本文

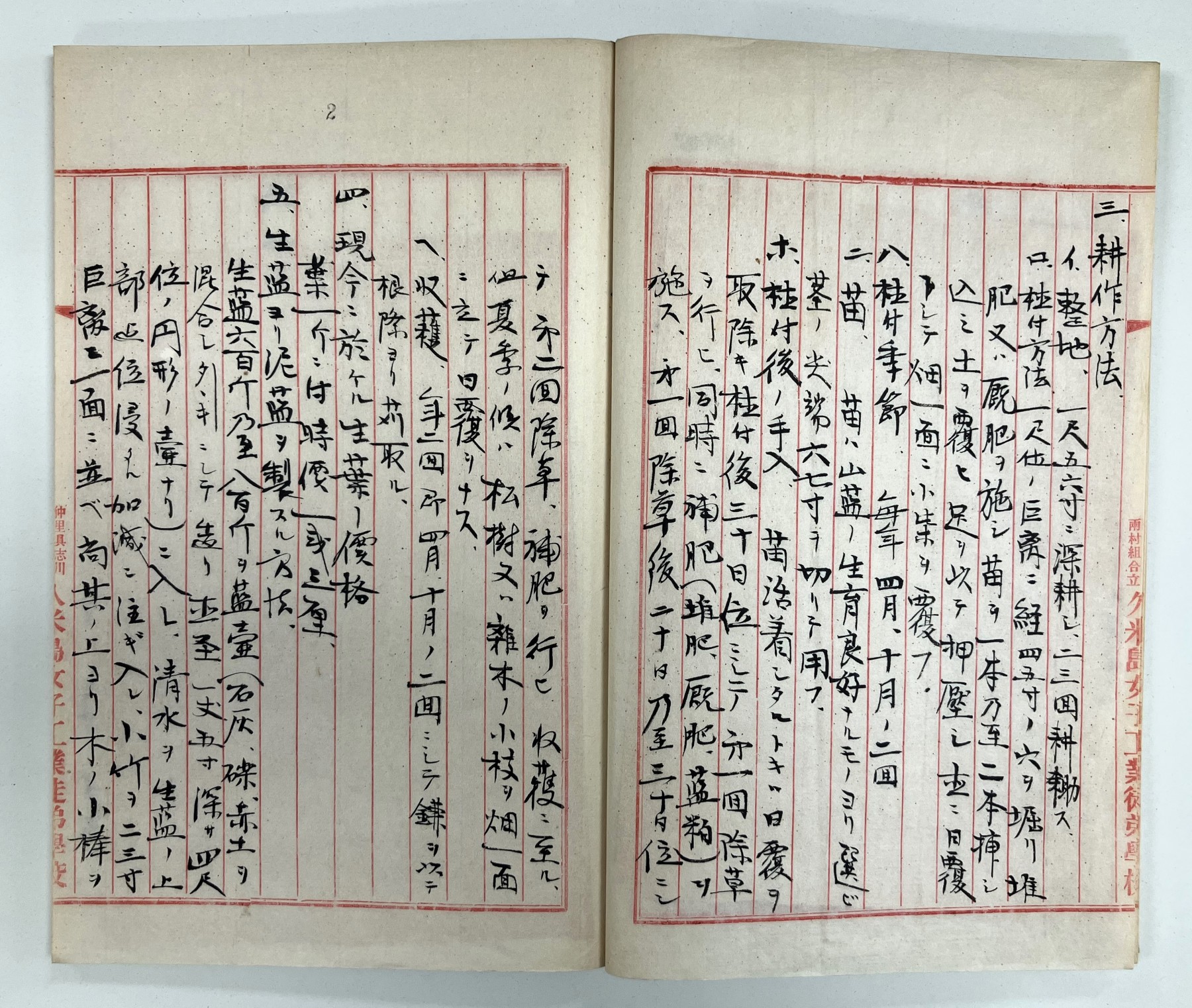

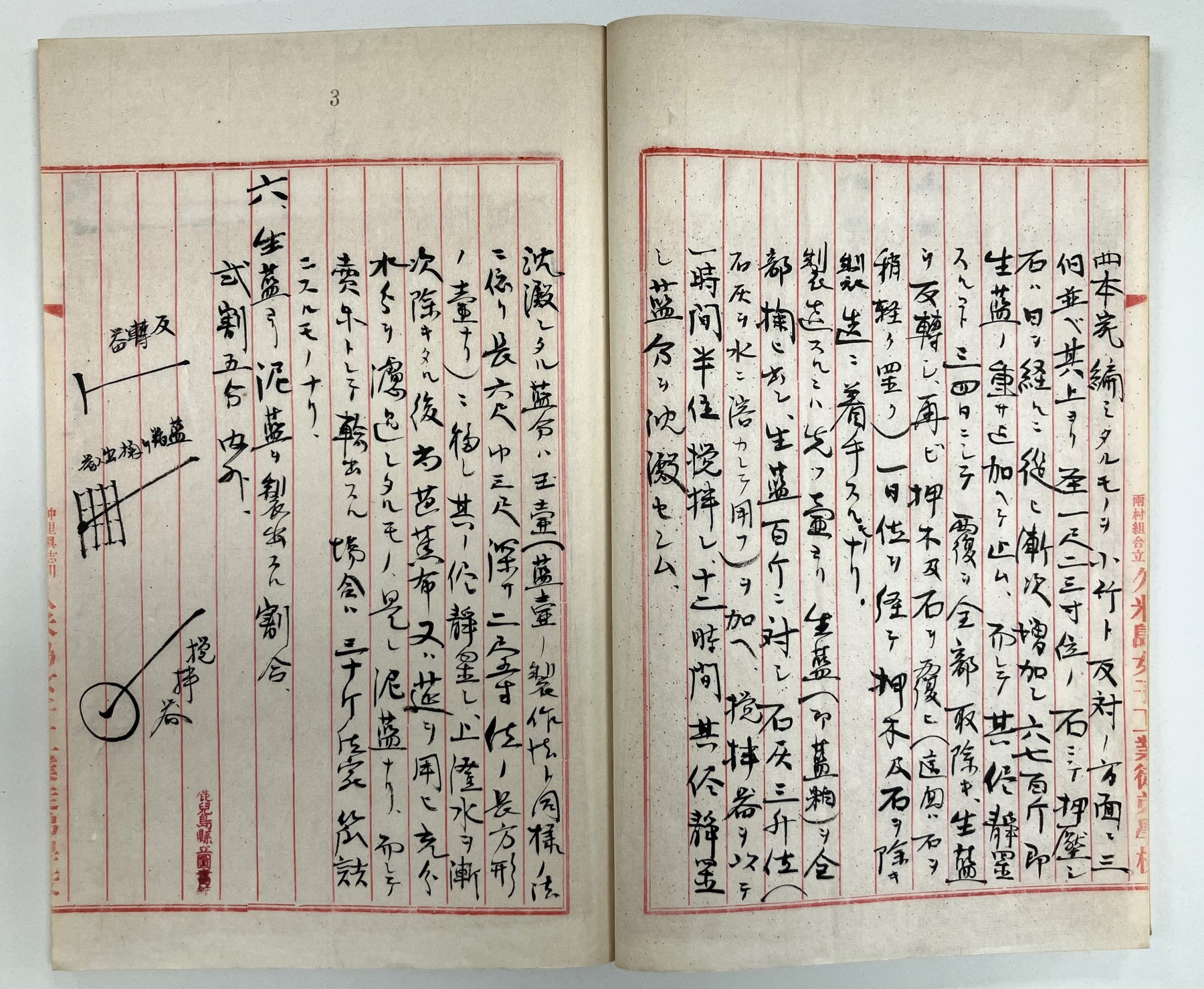

(5)「山藍ニ関スル調査」平良弥人 1915年(大正4)年9月調査 鹿児島県立図書館所蔵

【生藍より泥藍を製する方法】

生藍600斤から800斤を藍壺(石灰、礫、赤土を混合しタタキにて造り直径1丈5寸深さ4尺位の円形の壺なり)に入れ、清水を生藍の上部まで浸かるように注ぎ入れ、小竹を2、3寸間隔で一面に並べ、その上より木の小棒を4本ずつ編んだものを小竹と反対の方向に3個並べその上より径1尺2、3寸くらいの石で押し石は日が経つに従い漸次増加し600~700斤すなわち生葉の重さまで加えて止める。そのまま3、4日静置して覆いを全部取り除き、生藍を反転させ、再び押木及石で覆い(背面は石をやや軽く置く)、一日位経て押木及び石を除き製造に着手する。

製造するにはまず壺より生藍(藍粕)を全部すくい出し、生藍100斤に対し石灰3升位(石灰を水に溶かして用いる)を加え、撹拌器で1時間半位攪拌し、12時間そのまま静置し藍分を沈殿させる。

沈殿した藍分は玉壺(藍壺の製作法と同様の方法により長6尺幅3尺深さ2尺5寸位の長方形の壺)に移してそのまま静置し、上澄み水を漸次除いた後、芭蕉布又は筵を用いて充分水分をろ過したもの、これが泥藍である。そうして売品として輸出する場合は30斤位ずつ笟詰にする。

【生藍より泥藍を製出する割合】 2割5分内外

「山藍ニ関スル調査」耕作方法~泥藍を製する方法の本文

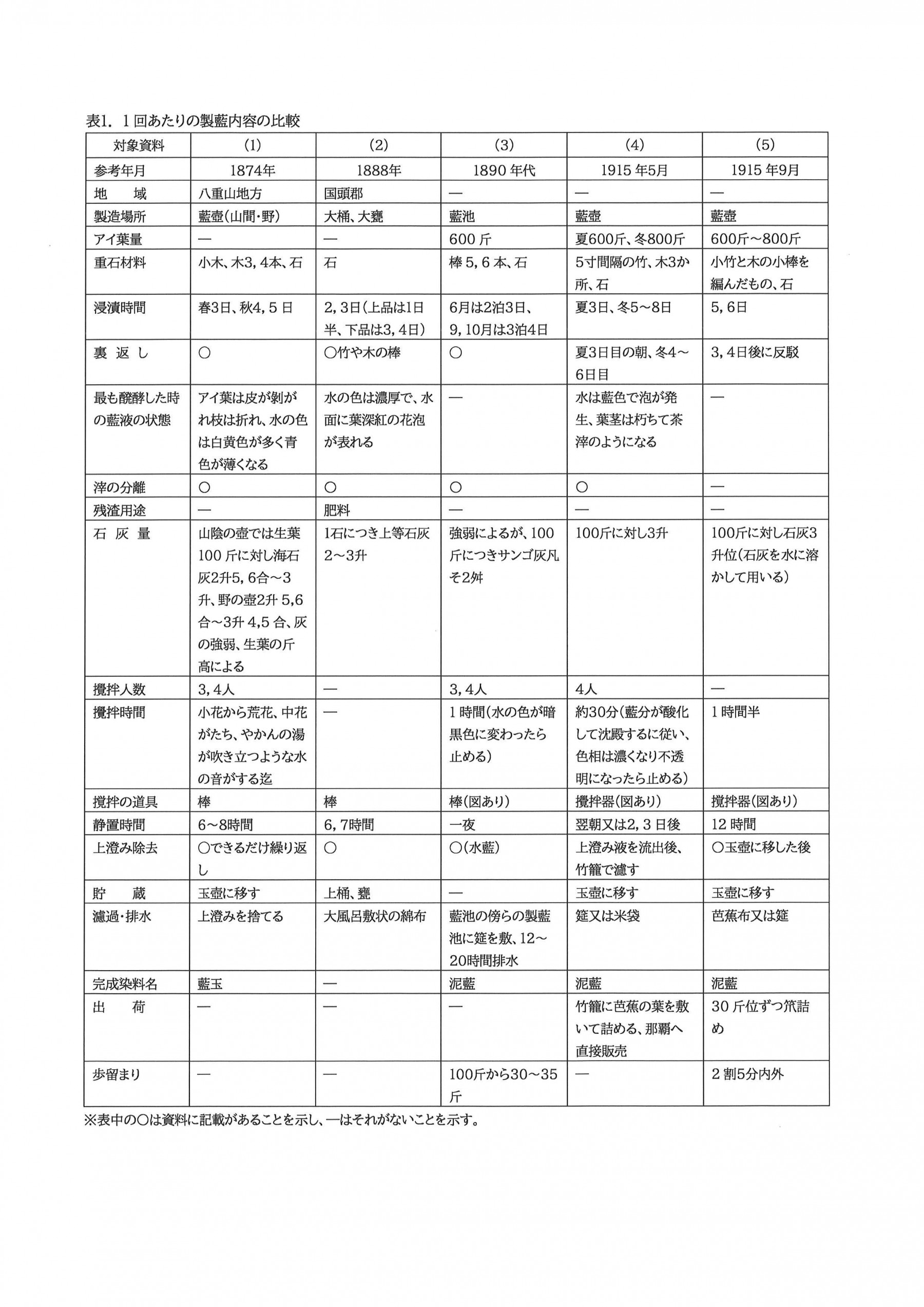

3.製藍技法の比較

ここでは、前項で紹介した5点の資料について、製造工程や道具、施設等の比較を試みた。表中の番号は、次の資料のとおりである。(1)「富川親方八重山島農務帳」 (2)『山藍新書 全』 (3)「藍植付之季節」『沖縄の染織工程』

(4)「沖縄縣染料植物」 (5)「山藍ニ関スル調査」

4.考察

ここでは、表1に示した明治~大正時代の琉球藍の製藍技法についてまとめて考察してみたい。アイ葉の浸漬は、(3)~(5)の資料で少なくとも明治30年までには大きさが約2.4m~3.3m、円形状の藍壺が使用されていたことがわかる。しかし、明治初期の八重山の記録である(1)の資料では、藍壺の大きさや形状の言及はない。附記に「島に藍玉に加工する壺がない場合は専ら小壺で藍を抜き」とあるので、加工用の大型壺があったことは明らかだが、その形状まではわからない。けれども石灰量について生葉100斤(60㎏)を目安にした記述があるので、その量を漬け込める容器であったと推察される。明治21年の(2)の資料では、大桶や大甕が使われ、生葉量は1石を単位としているので、約150㎏のアイ葉を漬ける容器であったかもしれない。明治20年代以降は地面を掘り込んだ円形の藍壺が使って生葉360~480㎏を浸けるとあり、現存する藍壺での製造と凡そ同じである。

アイ葉の浸漬時間は記録によって誤差があるが、概して春~夏は約3日、秋~冬は4~8日であり、いずれもアイ葉の重石を取り去った後で裏返し作業を行い、発酵加減を見極めて葉を分離すると記されている。石灰については(1)と(3)でサンゴ灰の使用が認められ、灰の強弱によって量を調節するとあり、大方100斤(60kg)につき2~3升(3.6~5.4リットル)入れていた。

攪拌は大方3、4人で30分~1時間程度行い、(4)(5)の資料の挿絵では、現在「キジブイ」と呼ばれる攪拌棒と同様の形状の棒が使用されていたことがわかる。攪拌後に静置して藍分を沈殿させ、その後上澄み液を除去して筵や木綿布等でろ過し、竹籠に詰めて出荷することなどが記されていた。

現在の製藍技法と比較したところ、露天の藍壺を使用している現製藍所では、ほぼ紹介した資料と同じ手順で製藍を行っている。アイ葉の量は、本部町のA製造所では藍壺一杯の400㎏、同町B製造所では藍壺の半分くらいの200㎏を漬けており、石灰量はアイ葉の量の約3~4%を投じているという。浸漬時間は夏ほぼ3日間を目安にして発酵加減を見ており、攪拌作業はA製造所が4人で凡そ30分(ただし、電動式攪拌器を併用)、B製造所が1人で凡そ1時間行っている。このように、現在の製藍技法も近代から受け継いできた方法が踏襲されているといえるが、筆者の調査によると大きく違う点が2点ある。一つは職人の経験や勘で見極めていた発酵や石灰量の加減について、pHメーターなどの器具を使って判断するようになったことである。またもう一つは出荷方法である。昔は芭蕉の葉に包み竹籠に入れて出荷したので、相当水分を抜いたと考えられるが、現在ではビニル袋や一斗缶で出荷するので、水分をかなり多く含んでいる。この違いが藍分の量や藍建てへの影響等について今後検証すべきだと思う。

今回紹介した資料には、他にもアイ葉の栽培から藍建ての方法まで記録されている。本コラムでは製藍技法のみ取り上げたが、良質な琉球藍を作るために最も重要なこととは、上質なアイ葉を育てることである。そのうえで日々の環境変化に対応しながら発揮される職人の技が十分発揮されて染料ができあがる。さらに、これを使って布に染める染織家の藍建て技術により沖縄の伝統的染織品が完成する。これからも沖縄の製藍技法は受け継がれていくと思う。そうしたときに、先人が遺したこのような記録が参考になることを願っている。

(沖縄県立博物館・美術館学芸員 大湾ゆかり)

参考文献

・「富川親方八重山島農務帳」 1874年 『沖縄県史料』前近代6収録・石井清吉『山藍新書 全』 1888年 (沖縄県立博物館・美術館所蔵)

・著者不明「藍植付之季節」『沖縄の染織工程』 明治20年代 (沖縄県公文書館所蔵)

・児玉親徳「沖縄県染料植物」 1915年 (鹿児島県立図書館所蔵)

・平良弥人「山藍ニ関スル調査」 1915年 (鹿児島県立図書館所蔵)

・小橋川順市『沖縄 島々の藍と染色』2004年 染織と生活社

・大湾ゆかり「藍壺雑考」『沖縄県史研究紀要』 第4号 1998年 沖縄県教育委員会

・大湾ゆかり「沖縄の藍染料に関する史料紹介(1)~(4)」『沖縄県立博物館・美術館・博物館紀要』第15号~第18号 2022~2025年 沖縄県立博物館・美術館

博物館班 大湾ゆかり