【国際博物館の日2025】多和田眞淳と沖縄の学術研究-多和田眞淳が見た戦争-

最終更新日:2025.05.12

多和田眞淳(たわだしんじゅん)は、戦前・戦後の沖縄で活躍した教師、植物学者、考古学者です。1907 年首里に生まれ、1925 年沖縄県立第一中学校卒業。一中時代には、坂口總一郎(さかぐちそういちろう)、山城盛貞の薫陶を受け、「私の学問探究のとびらを開いてくれたのは山城先生であった。学歴はどうでもよい勉強さえしておけばいつか役に立つというのが先生の信念であった」と述べています。

1926 年沖縄県師範学校本科第二部を卒業したのち、教師(訓導)として安田(あだ)・美里(みさと)・天願(てんがん)・美東(びとう)・西表(いりおもて)小学校で教鞭をとりました。天願小学校勤務時に、校庭で天願貝塚を再発見して考古学に興味をもつようになり、公爵大山柏が著わした欧州の旧石器時代に関する著書を通じて、旧石器時代の知識も身につけていたようです。

この頃、沖縄博物学会にも参加して伊江島の植物に関する報文を執筆しており、伊江島での植物調査の際には、知人を介してカダ原洞穴の絶滅シカ類化石の存在を知り、これを世に出すきっかけを作りました。戦後(1962 年)にはカダ原洞穴を再訪して人骨(頭骨片)も発見しており、これが沖縄の旧石器人骨研究の端緒を開くことになりました。1943 年には県立第一中学校に転出し、博物(自然史)を担当し、後に沖縄国際大学教授・学長を務める高宮廣衞(たかみやひろえ)(考古学者)らを育てました。

1954 年3 月に、柳田國男の「海上の道」の仮説検証を目的として来沖した「南島文化の綜合調査」(団長:金関丈夫)のメンバーとして多和田と共同で調査を行った国分直一(考古学者)は、次のように回想しています。

「…多和田先生は農業試験場の所長をしておられましたが、奥さまが戦争中に爆弾でお尻をやられ、そこが化膿して腐って、非常に惨憺たる症状になりました。その時、米軍が来て、おそらくどこかに捨てるつもりで、歩くこともできない奥さんを無理にトラックに乗せたそうです。多和田先生は、どこかに捨てられたら大変だと思ってトラックに飛び乗ったところ、たたき落とされたということです。そのまま奥さんの消息はわからないというお話を聞いたんですが、もう頭が上げられないんですね。悲惨で残酷で悲しくて…」(安渓・平川2006)

植物調査の傍ら、多和田が発見した遺跡は174 箇所にのぼり、その分布は奄美大島・喜界島から西表島に及んでいます。1959 年からは琉球政府文化財保護委員会に勤務し、1970 年に退職するまで、沖縄の文化財保護に尽力しました。多和田が戦後収集した考古学資料は、1973 年12 月に県立博物館に寄託され、その一部は公開されています。

植物学者としても、1952 年の尖閣諸島調査への参加や、米軍による民情調査事業SIRI(Scientific Investigations in the Ryukyu Islands)の一環として実施されたエグバート・ウォーカーの植物調査への協力など、多くの業績を残したほか、その名はセンカクツツジ(尖閣諸島魚釣島の固有変種)の学名(Rhododendron simsii Planch. var. tawadae (Ohwi) Hatusima)にも刻まれています。

SIRI の植物調査の際のスナップ。

左からウォーカー、多和田眞淳、天野鉄夫。

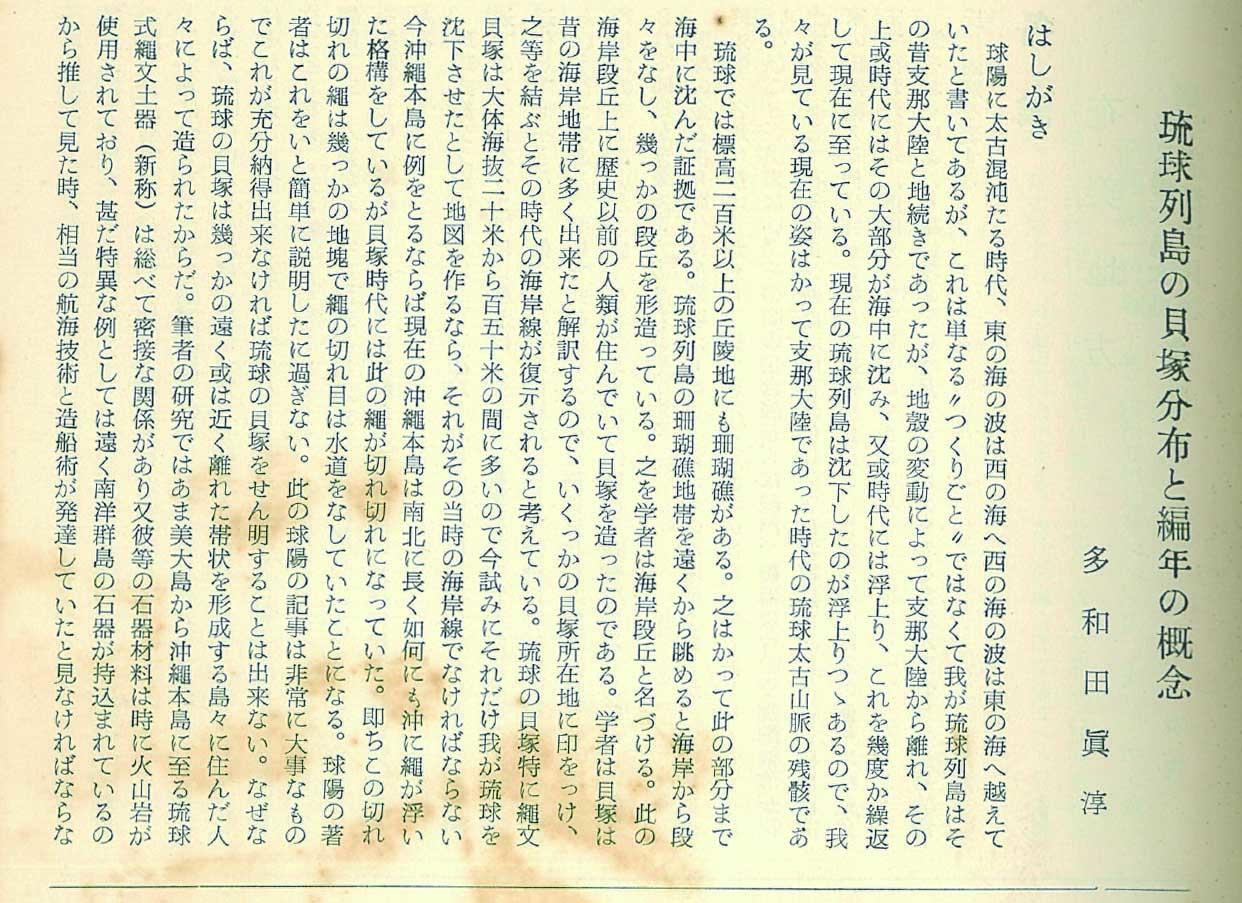

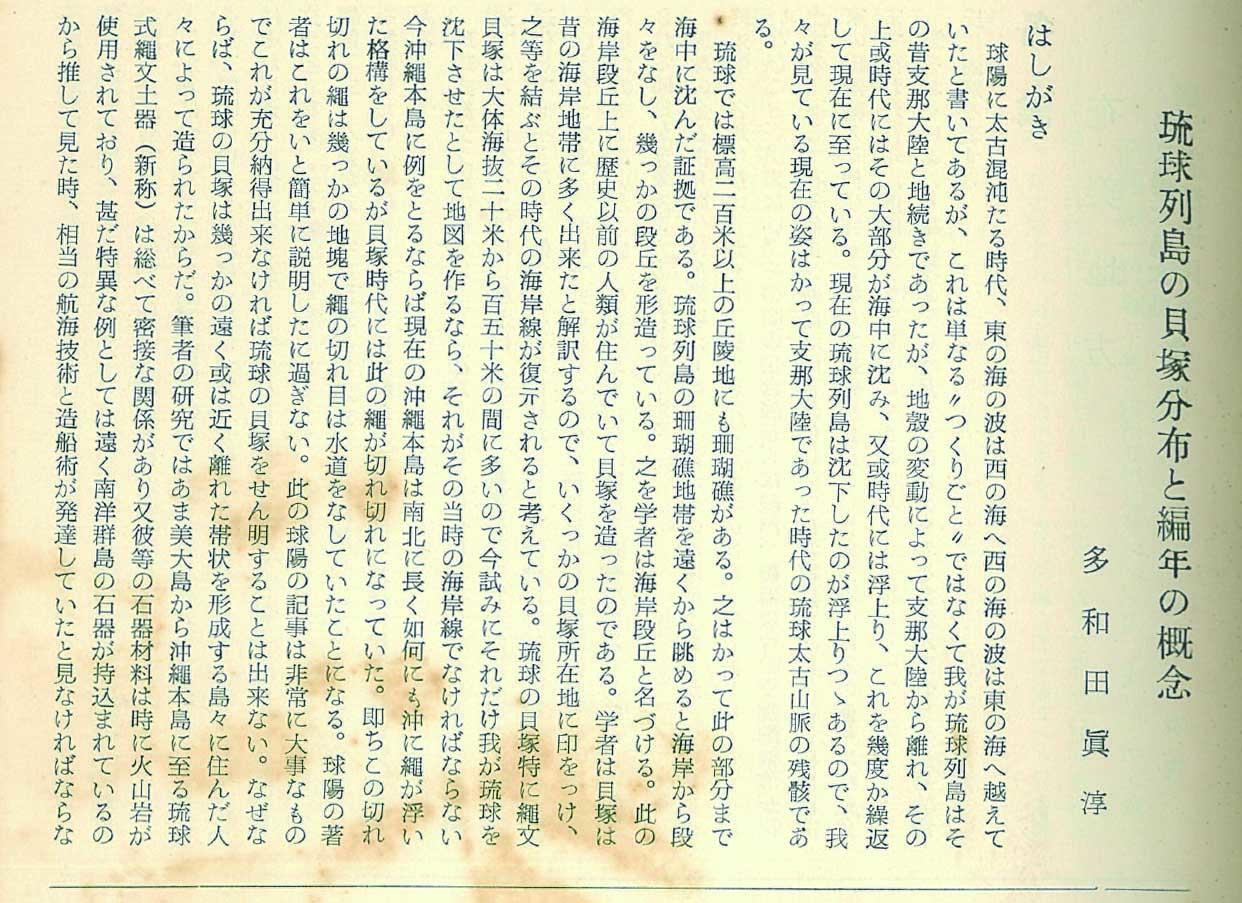

「琉球列島の貝塚分布と編年の概念」(部分)

1958 年に多和田眞淳と賀川光夫が発掘した大山貝塚(宜野湾市)の大山式土器(博物館常設展考古部門展示室)。

参考文献

安渓遊地・平川敬治編2006『遠い空-国分直一、人と学問』海鳥社

ウォーカー博士展実行委員会 2001『ウォーカー博士が見た沖縄の原風景-米国植物学者の偉業と写真で蘇る1950 年代の沖縄』

沖縄県立埋蔵文化財センター2007『平成19 年度企画展 多和田眞淳先生の研究業績と発見した遺跡』

多和田眞淳 1956「琉球列島の貝塚分布と編年の概念」『文化 財要覧 1956 年版』 琉球政府文化財保護委員会

多和田眞淳1980『多和田真淳選集 考古・民俗・歴史・工芸篇』古稀記念多和田真淳選集刊行会

【国際博物館の日2025】 戦後80年記念-戦争と研究者と博物館-

1926 年沖縄県師範学校本科第二部を卒業したのち、教師(訓導)として安田(あだ)・美里(みさと)・天願(てんがん)・美東(びとう)・西表(いりおもて)小学校で教鞭をとりました。天願小学校勤務時に、校庭で天願貝塚を再発見して考古学に興味をもつようになり、公爵大山柏が著わした欧州の旧石器時代に関する著書を通じて、旧石器時代の知識も身につけていたようです。

この頃、沖縄博物学会にも参加して伊江島の植物に関する報文を執筆しており、伊江島での植物調査の際には、知人を介してカダ原洞穴の絶滅シカ類化石の存在を知り、これを世に出すきっかけを作りました。戦後(1962 年)にはカダ原洞穴を再訪して人骨(頭骨片)も発見しており、これが沖縄の旧石器人骨研究の端緒を開くことになりました。1943 年には県立第一中学校に転出し、博物(自然史)を担当し、後に沖縄国際大学教授・学長を務める高宮廣衞(たかみやひろえ)(考古学者)らを育てました。

1945 年の沖縄戦については、「米軍上陸と同時に絶海の一孤島は震天動地 阿修羅の巷と化し、山海の区別なく鉄の暴風にたたきのめされ」たと記しています。多和田は家族11 名の中7 名を失い、島尻郡八重瀬(現八重瀬町)で捕虜となったのち、玉城村(たまぐすくそん:現南城市)百名(ひゃくな)の収容所で瀕死の身となりましたが、かろうじて一命をとりとめました。

1954 年3 月に、柳田國男の「海上の道」の仮説検証を目的として来沖した「南島文化の綜合調査」(団長:金関丈夫)のメンバーとして多和田と共同で調査を行った国分直一(考古学者)は、次のように回想しています。

「…多和田先生は農業試験場の所長をしておられましたが、奥さまが戦争中に爆弾でお尻をやられ、そこが化膿して腐って、非常に惨憺たる症状になりました。その時、米軍が来て、おそらくどこかに捨てるつもりで、歩くこともできない奥さんを無理にトラックに乗せたそうです。多和田先生は、どこかに捨てられたら大変だと思ってトラックに飛び乗ったところ、たたき落とされたということです。そのまま奥さんの消息はわからないというお話を聞いたんですが、もう頭が上げられないんですね。悲惨で残酷で悲しくて…」(安渓・平川2006)

多和田は1954 年の「南島文化の綜合調査」への参加を契機として、考古学研究にいっそう精励し、1956 年には「琉球列島の貝塚分布と編年の概念」を著わしました。そこで示された考古学的編年の大枠は、今日の沖縄考古学にも引き継がれています。

植物調査の傍ら、多和田が発見した遺跡は174 箇所にのぼり、その分布は奄美大島・喜界島から西表島に及んでいます。1959 年からは琉球政府文化財保護委員会に勤務し、1970 年に退職するまで、沖縄の文化財保護に尽力しました。多和田が戦後収集した考古学資料は、1973 年12 月に県立博物館に寄託され、その一部は公開されています。

植物学者としても、1952 年の尖閣諸島調査への参加や、米軍による民情調査事業SIRI(Scientific Investigations in the Ryukyu Islands)の一環として実施されたエグバート・ウォーカーの植物調査への協力など、多くの業績を残したほか、その名はセンカクツツジ(尖閣諸島魚釣島の固有変種)の学名(Rhododendron simsii Planch. var. tawadae (Ohwi) Hatusima)にも刻まれています。

SIRI の植物調査の際のスナップ。

左からウォーカー、多和田眞淳、天野鉄夫。

「琉球列島の貝塚分布と編年の概念」(部分)

1958 年に多和田眞淳と賀川光夫が発掘した大山貝塚(宜野湾市)の大山式土器(博物館常設展考古部門展示室)。

参考文献

安渓遊地・平川敬治編2006『遠い空-国分直一、人と学問』海鳥社

ウォーカー博士展実行委員会 2001『ウォーカー博士が見た沖縄の原風景-米国植物学者の偉業と写真で蘇る1950 年代の沖縄』

沖縄県立埋蔵文化財センター2007『平成19 年度企画展 多和田眞淳先生の研究業績と発見した遺跡』

多和田眞淳 1956「琉球列島の貝塚分布と編年の概念」『文化 財要覧 1956 年版』 琉球政府文化財保護委員会

多和田眞淳1980『多和田真淳選集 考古・民俗・歴史・工芸篇』古稀記念多和田真淳選集刊行会

【国際博物館の日2025】 戦後80年記念-戦争と研究者と博物館-

博物館班