【国際博物館の日2025】ウィラード・A・ハンナと戦後沖縄の復興(2)-教育・文化・芸術の復興-

最終更新日:2025.05.12

1945 年の沖縄戦によって、沖縄は焦土と化し、多くの人々が厳しい生活を送ることになりました。住民たちは塩水石鹸や米軍の戦闘糧食(K レーション)に頼り、軍服の古着を身にまといながら、日々の命をつなぐのが精いっぱいの状況でした。

このような中、ハンナは沖縄の物理的な復旧だけでなく、人間らしい暮らしを取り戻すため、教育や文化・芸術の復興に取り組みました。

ハンナは野嵩(のだけ)収容所で出会った山城篤男(やましろあつお)を教育指導者として迎え、焼け跡に即席の学校を設置して、教育体制の立て直しに取りかかりました。テントの中で、子どもたちは歌や書道、遊びを通して学び始め、かろうじて残された教科書の断片を使って戦後の教育が再スタートしました。これは、未来への希望を象徴する大きな一歩でした。

教育の再建と並んで、文化や芸術の復興も重要な課題とされました。その目的は三つあります。第一に、戦争で破壊された伝統文化の保存と継承を図ること。第二に、戦後の混乱の中で希望や誇りを失った人々に、芸術活動を通じて生きる力を取り戻してもらうこと。第三に、沖縄独自の文化を内外に発信し、アイデンティティを明確にして戦後復興の精神的な柱とすることです。

ハンナは山田真山(やまだしんざん)をはじめとする沖縄の画家や芸術家にも深い敬意と愛情を抱いており、戦後の困難な状況下で、彼らが創作活動を再開できるよう物資を調達・提供しました。山田真山にはアトリエを準備し制作環境を整えるなど、特別な支援を行っています。1955 年にハンナはニシムイ(首里市儀保町にあった美術家たちの生活共同体)を訪れ、大城皓也(おおしろこうや)、大嶺政寛(おおみねせいかん)、山元恵一(やまもとけいいち)らの作品を目にしました。

「…沖縄を代表する西洋風油絵作家の大城さんは、亜熱帯の島の大胆な形象と鮮やかな色彩をゴーギャン風に表現した、非常に力強いキャンバス作品2点を東京での展覧会に出品した。最近、日本での美術ツアーから戻ったばかりの大嶺さんは、穏やかな日差しに照らされ、うっそうとした生垣の影の落ちた赤瓦屋根と高いサンゴの石壁が、山と海の景色を背景に浮かび上がる、穏やかで美しい沖縄の風景画を制作している。山元さんは大学でスケッチを教えたり、考古学的断片を収集したりしている。…」(回想録「OKINAWA: TEN YEARS LATER」より)

1955年に沖縄を再訪したハンナは、「松華楼」(那覇市)で開かれた歓迎会で、ハンナとともに戦後の復興に尽力した人々が、ホストとしてハンナを出迎えたこと、そして彼らが教育者や芸術家、実業家として活躍している姿に深く心を動かされました。文化・芸術の復興は、単なる文化事業にとどまらず、戦争によって引き裂かれた家族や共同体を再びつなぎ直し、沖縄の人々が失われたアイデンティティを取り戻すための大切な力となりました。

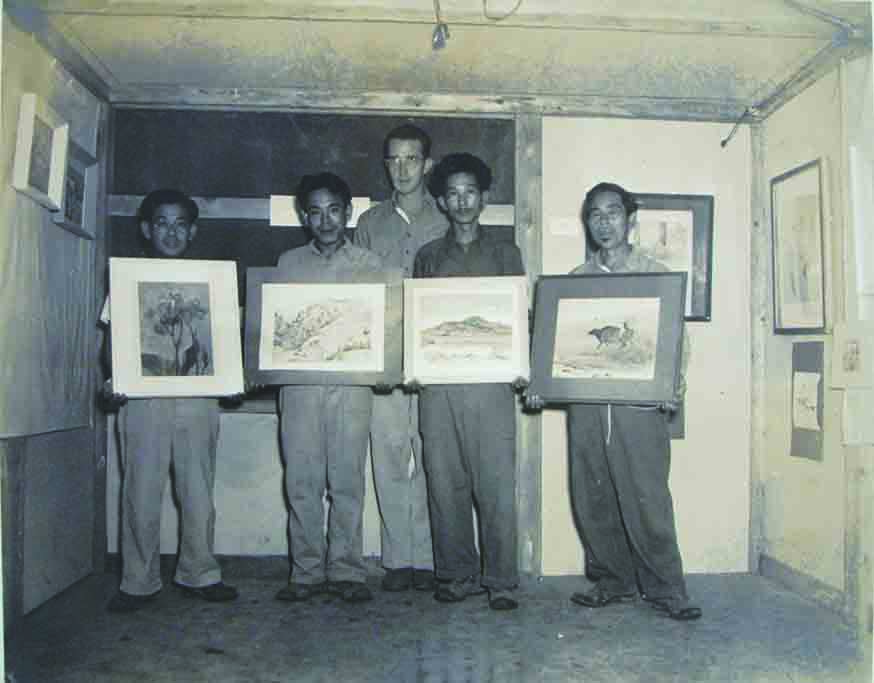

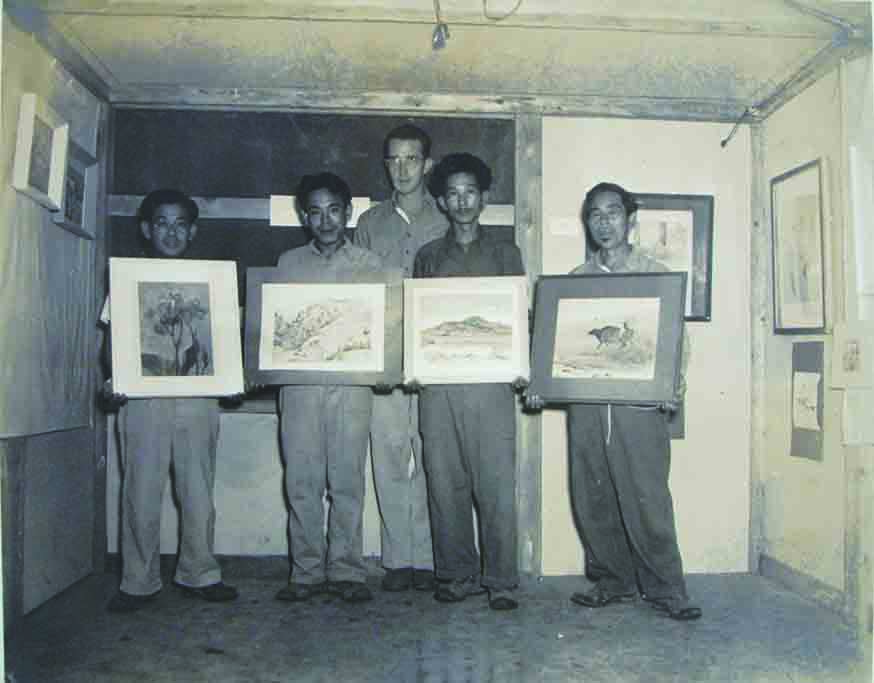

写真1 ハンナ少佐の事務所にて。

左から大城皓也、金城安太郎、ハンナ少佐、山元恵一、山田真山

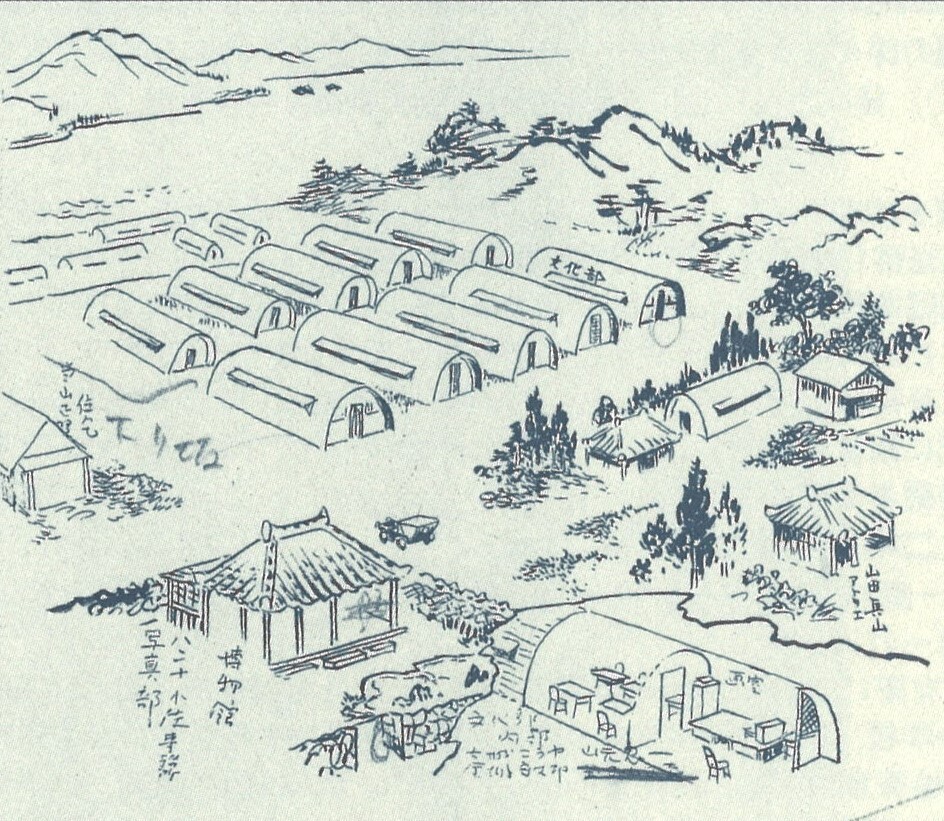

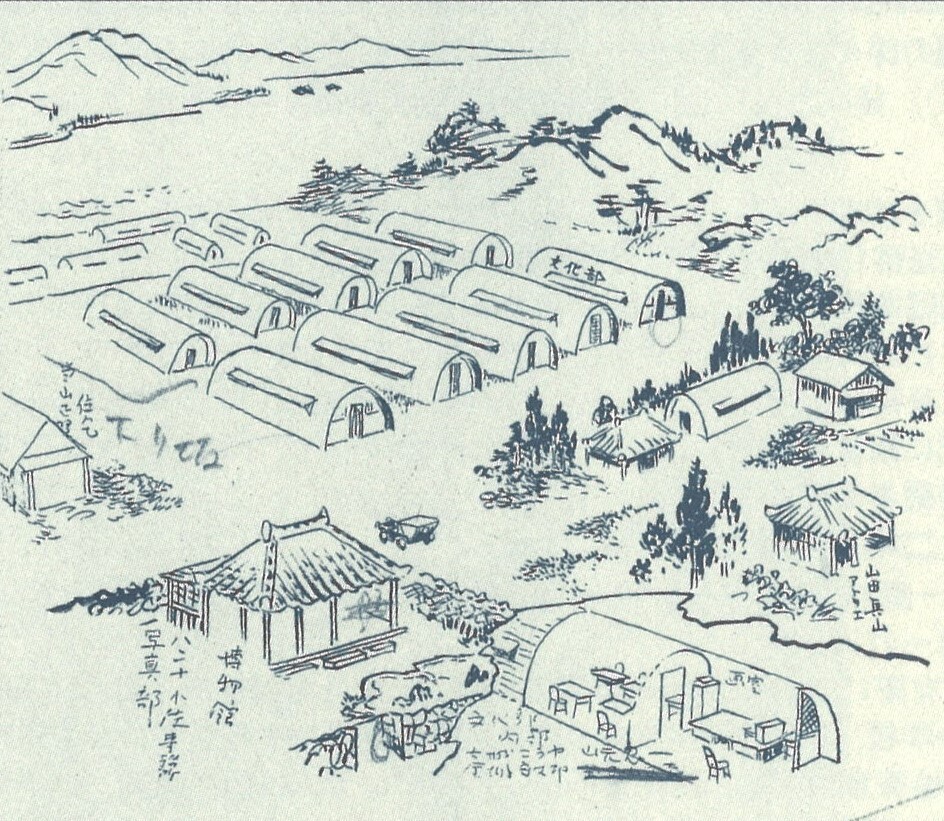

図1 東恩納文化部の見取り図(金城安太郎筆)

図下部に博物館・ハンナ少佐事務所・写真部、文化部のコンセット、山田真山のアトリエが描かれている。

「…1945 年、私たちは山田さんのために、教育本部の端、踊り手たちがリハーサルを行う場所の近くに小さなアトリエを建てた。…私たちは山田さんに紙、絵の具、筆を提供したが、そのほとんどは私が京都に出かけたときに入手したものだった。山田さんのために、口実をつけて海軍の眼科医に違法に鉄縁の軍用眼鏡を見繕ってもらった。そして危機の日がやってきた。山田さんが、スタジオの涼しくて清潔な快適さが蛇の家族に占領されたことに気づいたのだ。それはこの地域から駆除した致命的なハブとは対照的に、まったく無害で無毒の蛇だった…」(回想録「OKINAWA: TEN YEARS LATER」より)

参考文献

ワトキンス文書刊行委員会 編1994『沖縄戦後初期占領資料』46 緑林堂書店 所収「Okinawa: Ten years later」(部分)とハンナのサイン

【国際博物館の日2025】 戦後80年記念-戦争と研究者と博物館-

このような中、ハンナは沖縄の物理的な復旧だけでなく、人間らしい暮らしを取り戻すため、教育や文化・芸術の復興に取り組みました。

ハンナは野嵩(のだけ)収容所で出会った山城篤男(やましろあつお)を教育指導者として迎え、焼け跡に即席の学校を設置して、教育体制の立て直しに取りかかりました。テントの中で、子どもたちは歌や書道、遊びを通して学び始め、かろうじて残された教科書の断片を使って戦後の教育が再スタートしました。これは、未来への希望を象徴する大きな一歩でした。

教育の再建と並んで、文化や芸術の復興も重要な課題とされました。その目的は三つあります。第一に、戦争で破壊された伝統文化の保存と継承を図ること。第二に、戦後の混乱の中で希望や誇りを失った人々に、芸術活動を通じて生きる力を取り戻してもらうこと。第三に、沖縄独自の文化を内外に発信し、アイデンティティを明確にして戦後復興の精神的な柱とすることです。

ハンナは山田真山(やまだしんざん)をはじめとする沖縄の画家や芸術家にも深い敬意と愛情を抱いており、戦後の困難な状況下で、彼らが創作活動を再開できるよう物資を調達・提供しました。山田真山にはアトリエを準備し制作環境を整えるなど、特別な支援を行っています。1955 年にハンナはニシムイ(首里市儀保町にあった美術家たちの生活共同体)を訪れ、大城皓也(おおしろこうや)、大嶺政寛(おおみねせいかん)、山元恵一(やまもとけいいち)らの作品を目にしました。

「…沖縄を代表する西洋風油絵作家の大城さんは、亜熱帯の島の大胆な形象と鮮やかな色彩をゴーギャン風に表現した、非常に力強いキャンバス作品2点を東京での展覧会に出品した。最近、日本での美術ツアーから戻ったばかりの大嶺さんは、穏やかな日差しに照らされ、うっそうとした生垣の影の落ちた赤瓦屋根と高いサンゴの石壁が、山と海の景色を背景に浮かび上がる、穏やかで美しい沖縄の風景画を制作している。山元さんは大学でスケッチを教えたり、考古学的断片を収集したりしている。…」(回想録「OKINAWA: TEN YEARS LATER」より)

1955年に沖縄を再訪したハンナは、「松華楼」(那覇市)で開かれた歓迎会で、ハンナとともに戦後の復興に尽力した人々が、ホストとしてハンナを出迎えたこと、そして彼らが教育者や芸術家、実業家として活躍している姿に深く心を動かされました。文化・芸術の復興は、単なる文化事業にとどまらず、戦争によって引き裂かれた家族や共同体を再びつなぎ直し、沖縄の人々が失われたアイデンティティを取り戻すための大切な力となりました。

写真1 ハンナ少佐の事務所にて。

左から大城皓也、金城安太郎、ハンナ少佐、山元恵一、山田真山

図1 東恩納文化部の見取り図(金城安太郎筆)

図下部に博物館・ハンナ少佐事務所・写真部、文化部のコンセット、山田真山のアトリエが描かれている。

「…1945 年、私たちは山田さんのために、教育本部の端、踊り手たちがリハーサルを行う場所の近くに小さなアトリエを建てた。…私たちは山田さんに紙、絵の具、筆を提供したが、そのほとんどは私が京都に出かけたときに入手したものだった。山田さんのために、口実をつけて海軍の眼科医に違法に鉄縁の軍用眼鏡を見繕ってもらった。そして危機の日がやってきた。山田さんが、スタジオの涼しくて清潔な快適さが蛇の家族に占領されたことに気づいたのだ。それはこの地域から駆除した致命的なハブとは対照的に、まったく無害で無毒の蛇だった…」(回想録「OKINAWA: TEN YEARS LATER」より)

参考文献

ワトキンス文書刊行委員会 編1994『沖縄戦後初期占領資料』46 緑林堂書店 所収「Okinawa: Ten years later」(部分)とハンナのサイン

博物館班