【国際博物館の日2024】「南島文化の綜合調査」70 年記念-金関丈夫(かなせきたけお)と「海上の道」

最終更新日:2024.05.14

今からちょうど70 年前の1954 年。この年は沖縄の歴史文化に関する調査研究および保護継承に関する重要なターニングポイントとなった年でした。

サンフランシスコ平和条約と米軍による統治

1945 年4 月の米国海軍軍政布告第1 号、いわゆる「ニミッツ布告」で、南西諸島における日本の施政権は停止され、奄美・沖縄諸島の島々が米軍の軍政下に置かれました。その後、1952 年4 月に発効したサンフランシスコ平和条約でも、北緯29 度以南の南西諸島では米軍統治が継続することとなりました。

1951 年に米軍は沖縄・奄美の民情調査を目的としたSIRI(Scientific Investigation in the Ryukyu Islands:琉球諸島学術調査)を立ち上げ、多くの科学者を送り込んで多分野にわたる情報収集活動を実施しました(1954 年まで)。

その中には、ウィリアム・リーブラによる民俗調査や、アラン・ウォーカーによる植物調査など、現在の観点から見ても貴重な成果が多く含まれていました。また当時、SIRI の科学者たちの通訳を務めた若き日のルイス・ビンフォードは、その後、世界的な考古学者として活躍することとなりました。

1951 年に米軍は沖縄・奄美の民情調査を目的としたSIRI(Scientific Investigation in the Ryukyu Islands:琉球諸島学術調査)を立ち上げ、多くの科学者を送り込んで多分野にわたる情報収集活動を実施しました(1954 年まで)。

その中には、ウィリアム・リーブラによる民俗調査や、アラン・ウォーカーによる植物調査など、現在の観点から見ても貴重な成果が多く含まれていました。また当時、SIRI の科学者たちの通訳を務めた若き日のルイス・ビンフォードは、その後、世界的な考古学者として活躍することとなりました。

沖縄の文化復興と文化財保護法の制定

同じ頃、沖縄側でも米軍が設置した沖縄陳列館(OKINAWAN EXHIBIT)に端を発する東恩納(ひがしおんな)博物館と、首里郷土博物館(のちに首里博物館)を統合・充実して、米民政府の援助を得て首里博物館およびペルリ記念館を新築・竣工し、文化財の収集・保護に務めました。

1953 年5 月26 日の落成式の際には、戦後行方不明であった「おもろさうし」等がペリー来琉百周年記念事業の名の下に米国から返還されました。

また、文化財の荒廃を抑止するため、1954 年3 月には琉球政府の諮問機関として文化財保護調査会を設置し、同6月には日本の文化財保護法に準拠して独自に文化財保護法を制定するとともに、文化財保護委員会を設置しました。

(詳しくは園原 謙 2000「沖縄県の文化財保護史」『沖縄県立博物館紀要』第26号 参照)

1953 年5 月26 日の落成式の際には、戦後行方不明であった「おもろさうし」等がペリー来琉百周年記念事業の名の下に米国から返還されました。

また、文化財の荒廃を抑止するため、1954 年3 月には琉球政府の諮問機関として文化財保護調査会を設置し、同6月には日本の文化財保護法に準拠して独自に文化財保護法を制定するとともに、文化財保護委員会を設置しました。

(詳しくは園原 謙 2000「沖縄県の文化財保護史」『沖縄県立博物館紀要』第26号 参照)

柳田国男の「海上の道」と日本人起源論

日本側からもアクションがありました。戦前から沖縄の民俗文化に関心を寄せていた柳田国男は、1952 年に「海上の道」を著わし、戦後日本から分断された沖縄を日本人起源論の舞台として取り上げるとともに、稲穂を携えた古代の人々が黒潮海域を北上して、日本人の祖先になったのではないかという大胆な仮説を発表しました。

そして1951 年の柳田の國學院大学教授就任後、科学研究費による「南島文化の綜合調査」が企画され、1954 年3 月に当時九州大学教授の職にあった金関丈夫を団長とする調査団が沖縄に派遣されることとなりました。調査団のメンバーは、金関のほか、永井昌文、国分直一、酒井卯作の4 名で、彼らはこの年設立された沖縄観光協会(一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローの前身)初の招待客でもありました。

そして1951 年の柳田の國學院大学教授就任後、科学研究費による「南島文化の綜合調査」が企画され、1954 年3 月に当時九州大学教授の職にあった金関丈夫を団長とする調査団が沖縄に派遣されることとなりました。調査団のメンバーは、金関のほか、永井昌文、国分直一、酒井卯作の4 名で、彼らはこの年設立された沖縄観光協会(一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローの前身)初の招待客でもありました。

金関丈夫の人物像と学問

調査団長を務めた金関丈夫は、京都帝国大学出身の人類学者です。奇しくも、沖縄の美術工芸研究で名高い鎌倉芳太郎と同じ香川県出身で、鎌倉よりも1歳年長でした。指導教官だった足立文太郎の薫陶を受けて、戦前の沖縄を訪れ人骨を収集するとともに人類学調査を実施し、博士論文「琉球人の人類学的研究」をまとめました。1936 年からは台北帝国大学医学部教授として、台湾の医学・解剖学の発展と人類学研究に心血を注ぎました。

金関は、自身が専門とする医学、解剖学、人類学、民族学だけでなく、考古学、文献史学、美術工芸、民俗学、文学、言語学など多分野に通じ、その学問は「金関学」とも呼ばれます。柳田は、老境に達した自身の代理を務める調査団長として、金関に白羽の矢を立てたのでしょう。調査団の目的は、柳田の仮説を人類学、考古学、民俗学などの多方面から総合的に検討しようというものでした。

金関は、自身が専門とする医学、解剖学、人類学、民族学だけでなく、考古学、文献史学、美術工芸、民俗学、文学、言語学など多分野に通じ、その学問は「金関学」とも呼ばれます。柳田は、老境に達した自身の代理を務める調査団長として、金関に白羽の矢を立てたのでしょう。調査団の目的は、柳田の仮説を人類学、考古学、民俗学などの多方面から総合的に検討しようというものでした。

「南島文化の綜合調査」

1954 年3 月10 日、那覇に到着した金関ら調査団一行は、その日のうちに首里城跡や首里博物館等を見学しています。調査目的の来訪でしたが、この時金関は、博物館に自身が収集した陶磁器類を寄贈しており、これらの資料は当館に引き継がれています。なお、金関の訪問に先立つ1954 年2 月、通訳としてSIRI にも貢献したルイス・ビンフォードも、収集した考古資料や陶磁器類、民俗資料を当館に寄贈しています。

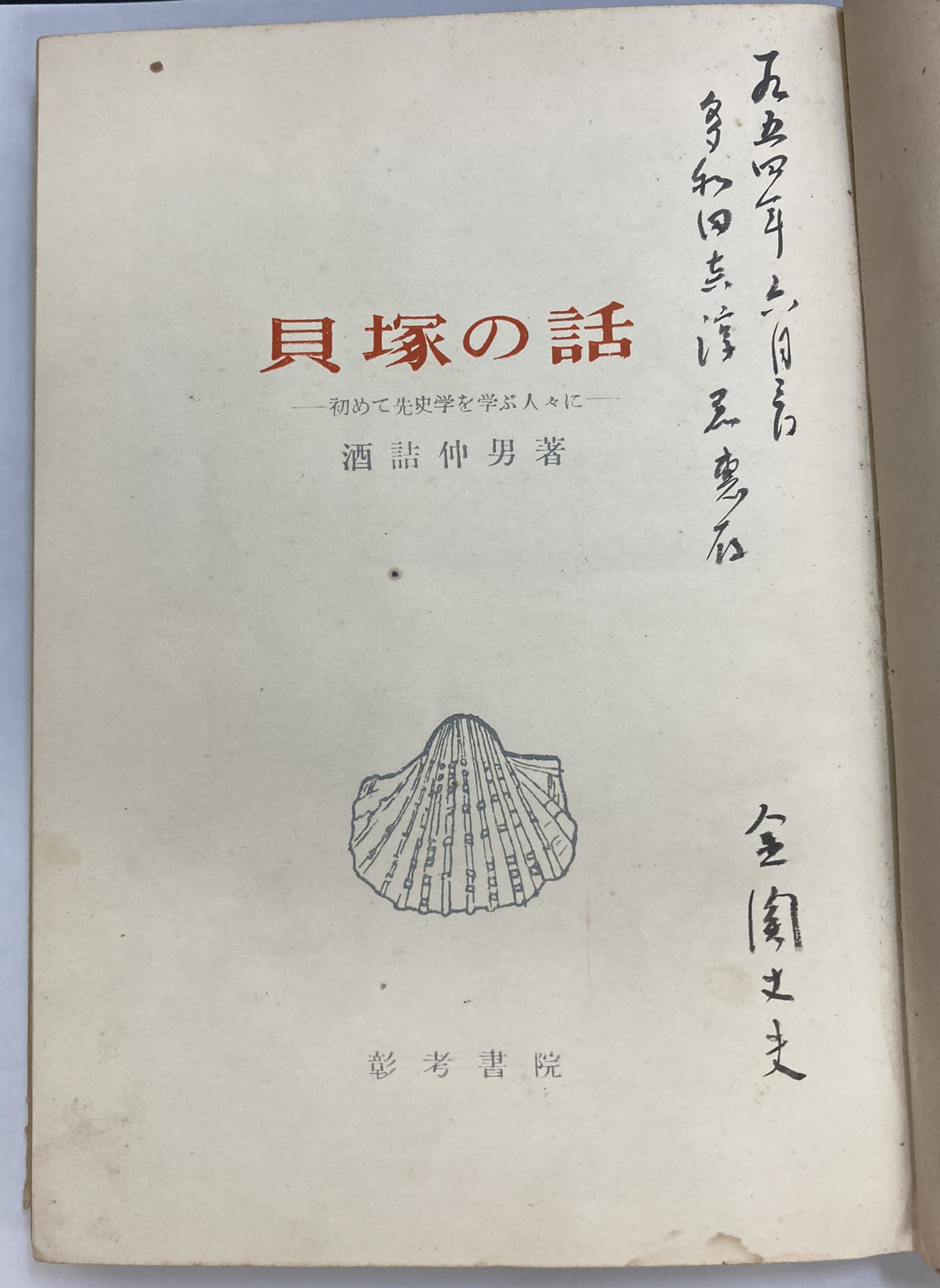

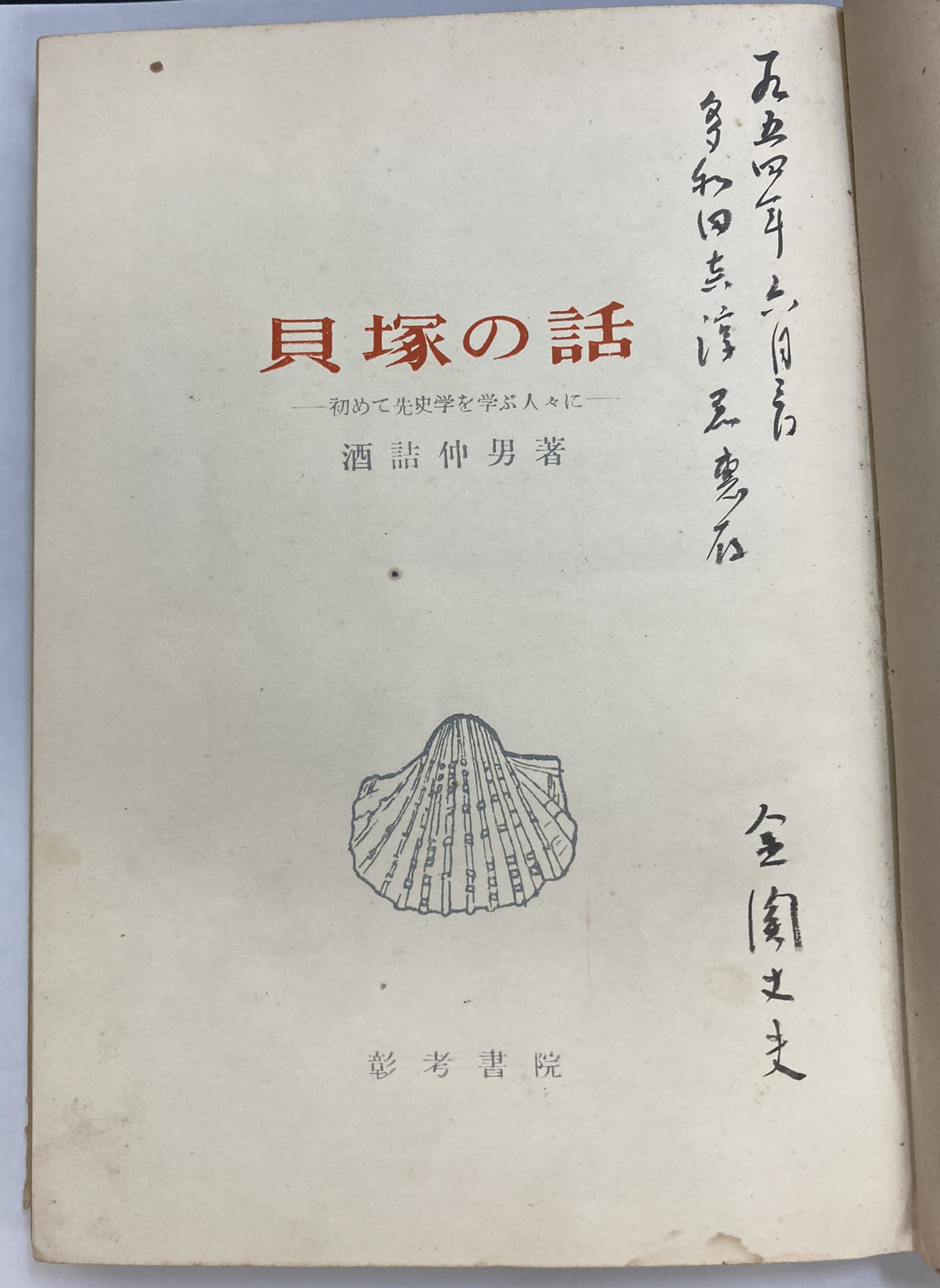

1954年6月3日付けで金関から多和田に贈られた

「貝塚の話」(酒詰仲男 著 1952年 彭考書院)

ひょうたん型酒入れ(寄贈:金関丈夫)

受入年月日は1954年4月10付。

口縁部の補修は前田孝允氏による(1974年12月24日付)。

飴釉広口瓶(寄贈:金関丈夫)

受入年月日は1954年4月10付。

3 月12 日午後には、旧崇元寺(そうげんじ)跡に設置された那覇琉米文化会館において、金関による「東亜諸民族の人類学的研究」と題した学術講演会(沖縄医学会、琉球新報社共催)が開催され、300 名もの聴衆を集めました。調査団一行は13 日には那覇を出港して先島に向かい、約1 ヶ月にわたる調査を行いました。

1954年6月3日付けで金関から多和田に贈られた

「貝塚の話」(酒詰仲男 著 1952年 彭考書院)

ひょうたん型酒入れ(寄贈:金関丈夫)

受入年月日は1954年4月10付。

口縁部の補修は前田孝允氏による(1974年12月24日付)。

飴釉広口瓶(寄贈:金関丈夫)

受入年月日は1954年4月10付。

3 月12 日午後には、旧崇元寺(そうげんじ)跡に設置された那覇琉米文化会館において、金関による「東亜諸民族の人類学的研究」と題した学術講演会(沖縄医学会、琉球新報社共催)が開催され、300 名もの聴衆を集めました。調査団一行は13 日には那覇を出港して先島に向かい、約1 ヶ月にわたる調査を行いました。

「南島文化の綜合調査」のその後

調査期間中、金関が書き送った新聞原稿を発端として、宮良當壯(みやらとうそう)との間で交わされたいわゆる「起源論争」はよく知られています。当時の学界を代表する碩学(せきがく)による激しい論争は、センセーショナルなものでした。柳田や金関が主張したような形での、南方からの人や文化の流入については、現在でも具体的な証拠が得られているわけではありません。一方、旧石器時代の沖縄に暮らしていた港川人や白保人については、東南アジアやオセアニア集団との類似が指摘されており、南方起源説が有力となっています。

残念ながら「南島文化の綜合調査」自体に関する総括的な報告は刊行されませんでしたが、この調査を契機として、多くの研究課題や問題意識が派生していきました。金関らの問題意識は、地元の多和田真淳(たわだしんじゅん)や稲村賢敷(いなむらけんぷ)らにも大きな影響を与えたようです。金関はその後、種子島広田遺跡の調査を指揮し、南島先史人の人類学・考古学研究に多大な貢献をなしました。また、国分はたびたび奄美・沖縄を訪れ、各地で考古学調査を実施する傍ら、琉球大学でも講義や実習を実施し、人材育成に努めました。

柳田の「海上の道」という視点は、自然環境と人類文化を総合的に俯瞰するコンセプトとして、現在でも多くの書籍や研究課題に取り上げられています。SIRI の主導者の一人として『琉球の歴史』(1956)を執筆し、柳田とは逆の立場から沖縄を見つめたジョージ・H・カーは、後年の著作の中で台湾の南の紅頭嶼(こうとうしょ:現在の蘭嶼)付近で墜落し、救命筏で難を逃れた際の体験を次のように述べています。

「…私達は、柳田国男が『海上の道』で力説して書いた偉大な「海の中の河」、フィリピンから琉球と日本本土に向かって容赦なく流れる海流、黒潮をパドルで漕いで横切ろうとしていたのである。筏にはみんなの数日分の十分な海上糧食を載せていたが、紅頭嶼までたどりつくことが出来なかったら、私たちはおそらくそのまま北の先島(宮古・八重山)の方へ押し流されていたであろう。…」

(カー 1983「琉球文化財調査計画について-1961~1964」『沖縄出土の中国陶磁 : ジョージ・H・ケア氏調査収集資料 下 沖縄本島編』沖縄県立博物館)

残念ながら「南島文化の綜合調査」自体に関する総括的な報告は刊行されませんでしたが、この調査を契機として、多くの研究課題や問題意識が派生していきました。金関らの問題意識は、地元の多和田真淳(たわだしんじゅん)や稲村賢敷(いなむらけんぷ)らにも大きな影響を与えたようです。金関はその後、種子島広田遺跡の調査を指揮し、南島先史人の人類学・考古学研究に多大な貢献をなしました。また、国分はたびたび奄美・沖縄を訪れ、各地で考古学調査を実施する傍ら、琉球大学でも講義や実習を実施し、人材育成に努めました。

柳田の「海上の道」という視点は、自然環境と人類文化を総合的に俯瞰するコンセプトとして、現在でも多くの書籍や研究課題に取り上げられています。SIRI の主導者の一人として『琉球の歴史』(1956)を執筆し、柳田とは逆の立場から沖縄を見つめたジョージ・H・カーは、後年の著作の中で台湾の南の紅頭嶼(こうとうしょ:現在の蘭嶼)付近で墜落し、救命筏で難を逃れた際の体験を次のように述べています。

「…私達は、柳田国男が『海上の道』で力説して書いた偉大な「海の中の河」、フィリピンから琉球と日本本土に向かって容赦なく流れる海流、黒潮をパドルで漕いで横切ろうとしていたのである。筏にはみんなの数日分の十分な海上糧食を載せていたが、紅頭嶼までたどりつくことが出来なかったら、私たちはおそらくそのまま北の先島(宮古・八重山)の方へ押し流されていたであろう。…」

(カー 1983「琉球文化財調査計画について-1961~1964」『沖縄出土の中国陶磁 : ジョージ・H・ケア氏調査収集資料 下 沖縄本島編』沖縄県立博物館)

主任学芸員 山崎真治